『君の名は。』『この世界の片隅に』『聲の形』、そして『夜明け告げるルーのうた』。2016年から2017年の日本の長編アニメを、世界のアニメーションの文脈から読み解くことで、現代アニメーションの見方をアップデートした新しいアニメーション入門書、土居伸彰著『21世紀のアニメーションがわかる本』が刊行されました。

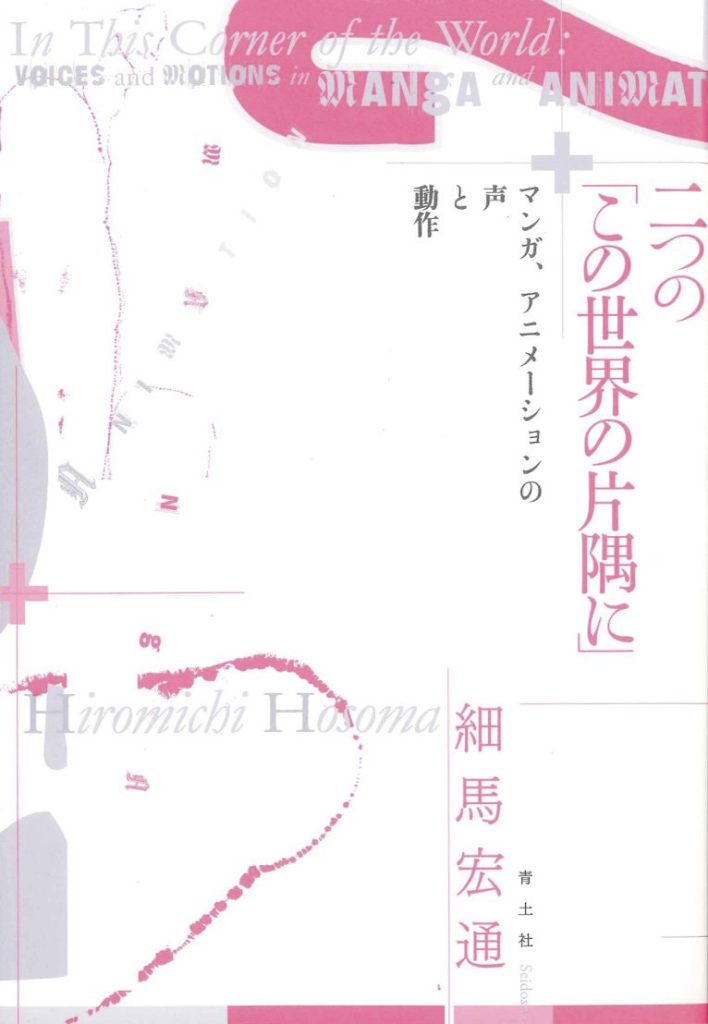

また、細馬宏通さんは「声と動作」を手がかりに『この世界の片隅に』を1カット、1コマにいたるまで詳細に「見/観」尽くし、分析するというアプローチで現代アニメーションを論じています。

今現在の日本のアニメーション批評・研究の、もっとも刺激的なお仕事をなさっているお2人のトークイベントがついに実現。かみのたねでは、全3回に分けて、イベントのレポートをお届けいたします。

(この記事は2017年10月20日にブックファースト新宿店にて開催されたイベント内容を再構成したものです)

湯浅政明のフラッシュアニメーションに見る変形・変容

土居:その「緩やかさ」の象徴が、湯浅政明。2017年に湯浅さんが、長編を2本相次いでリリースして、今もまたNetflix用に新しいシリーズを作っているというのは、かなり面白く見える。

細馬:湯浅さんは変わってるよね。フラッシュアニメーションでアニメを作っている。いわゆる3Dアニメーションみたいに、まずワイヤーフレームを全部作って、作り込んだらこっちから見ましょう、って全部アングルを自動的に生成するっていう発想と全然違う。遠近法を作る時も、遠い所は小さくなるからここはビュイーンって小さくしちゃおうとかつまんじゃおうとか、二次元的な発想なんだよね。二次元の画面の中で、無理やり三次元を作る。

土居:フラッシュはベクター形式なので、線をいくらズームしても全然劣化しないし、無限にズームアウトできる。スケール感をすごく簡単に変えられるというところがフラッシュの特徴です。それが湯浅さんの作品の世界観にものすごく合っている。何でもありだし、ある種のカーニバル的な状況が出てくる。

僕は『風立ちぬ』と『この世界の片隅に』という作品に、すごく繋がりがあると思っていて、それは何なのかというと、「死」という感覚がものすごく強いということです。その人の「生」が1回のものであるということが前提とされてないと、「死」っていうものは意味を持たないですよね。『この世界の片隅に』では晴美が死んでしまうということ自体が、すずの後ろめたさになっている。『風立ちぬ』でも、宮崎駿さんがインタビューの中で、太平洋戦争の時期に、たくさんの人が死んだ中で自分自身は生き延びているという感覚があるということを言っています。死んでしまったものと消えてしまったものに対する何かしらの後ろめたさ、そういうものをベースに自分自身の「生」があるというような感覚があると思うんです。

でも例えば『聲の形』や『君の名は。』、あと湯浅さんの作品もそうですが、そこら辺の感覚は希薄だなと僕は思うんです。「死」がない。それはたぶん『君の名は。』という作品における「改変」にすごく象徴的に表れているなと思います。湯浅さんの『夜明け告げるルーのうた』も、結構人が死んでいるんですけど、それに対するあっけらかんとした態度がすごくある。

細馬:さっき、湯浅さんは奥行きを出すのに二次元的に発想しているという話をしたんだけど、もしかしたら「生」と「死」もそういう感じなのかな。なんか変形なんだよね。単にいなくなりましたじゃなくて、海にいました、みたいな感じで。たとえばルーは頭に海みたいなものを抱えているんですよね。陸にあがっても頭に海。自分じゃなくなっても別の奴になればいい。自分と他人とが繋がっちゃってもいい。その結果、今の自分に比べてもっとへんてこな生き物になっちゃうんだけど、それを肯定する。だから『夜明け告げるルーのうた』って、単純に私を肯定するとか現在を肯定するというよりは、もう変わっちゃえと。変わっちゃった私も肯定するぞっていうすごい勢いを感じる。

土居:「私たち」の時代のプラスの点というのはそういうところなのかなと思っていて。「私たち」という複数形の存在だからいくらでも変容できるし、いろんな歴史を自分の中に取り込めるし、またすぐパッと捨ててしまえる。もしかすると「生」と「死」というもの自体も、1つの材料程度にしかすぎないのかもしれない。

細馬:僕は湯浅さんってフラッシュアニメーションの技法とすごく結びついていると思うのね。フラッシュって例えば輪郭書いた後、輪郭のある点とかをピッて伸ばしたらギュイーンって伸びるじゃない。それをパースペクティブとして捉えることもできるし、変形として捉えることもできるわけですよね。それを湯浅さんはわりと意識的に使っているので、例えば『ピンポン』もフラッシュで作っているけど、人間にしてはそんなに顔伸びるかとか、腕伸びるかみたいな感じでグワーッと遠近感だけじゃなくて体自体も変形していって、球を打つよね。それと同じようなエクスタシーを『夜明け告げるルーのうた』にも感じますね。水の中でぐにゃぐにゃってなっても大丈夫。また人間に戻った。戻ったと思ったけどまた魚になったみたいな。あの変形に対するいざないは『君の名は。』のいざないとは全然違う感じですね。『君の名は。』って他者に開かれているようでやっぱり世界との合一のような気がするんですけど。『夜明け告げるルーのうた』って、自分じゃないものになることに対する恐れがあまりないね。

土居:全くないですよね。フラッシュアニメーションの線について言うと、インタビューで聞いた時には、湯浅さんが、初期のディズニーのアニメーションのモダンな感じの線、もしくは高野文子の漫画の線がすごく好きで、フラッシュアニメーションだとそういう洗練された線が引けるということをおっしゃっていて、なるほどと思いました。僕がそれらの作品に感じるのは、「非人間」的な線。ある人の個性が如実に出るぐゃぐにゃしたラインというよりは、それ自体が屹立して存在するようなラインというか。高野文子の線とかもすごいじゃないですか。人間が描いたと思えないようなラインというか。

細馬:それは高野さんの、いわば個人的な研鑽に生み出されているわけだけどね。さっき土居さんも言ってたけどフラッシュアニメーションってベクターでしょ。ベジェ曲線によってもたらされるなめらかさということですよね。僕はそれは微妙に違うような気がしているんだけど。

土居:『ドミトリーともきんす』にはとりわけそういうところを強く感じるんですよね。で、アニメーションは昔は、動きの芸術であると考えられている部分があって、そういう点からすると、フラッシュアニメーションってすごく叩かれやすい手法だったわけですよね。簡便に動せちゃうから。でも湯浅さんはそのフラッシュアニメーションに対して、ハイブリット性というか、人間を越えたパワーを得るための新しい意味みたいなものを生み出している。

細馬:仮に、僕らが高野文子のアニメーションを作れって言われたら、悶絶しながら、高野さんのかわいい顔のラインを作画で1個作って、このかわいいラインを崩さないように作画と作画のあいだを動画で埋めていくぞ、っていう、まずそういうディレクションをすると思うんですよね。でも湯浅さんの快楽って、そういうのと全然違っていて、高野文子みたいな線を書きたいってときに、この線の一部をこうやってビューっとつまんでうにゃーってなったら、このうにゃーってなったお餅みたいになめらかなこの線を高野さんの線だと考える。わあやった、みたいな感じなんだよね。だから、高野さんのあのキャラクターの線を、キャラと共に保って実現したいというよりは、高野さんみたいな線で、ぐにゃぐにゃ曲がる、お餅みたいな高野さんいたらどうなるっていう、そういう感じだね。

土居:そういう意味で言うと、『夜明け告げるルーのうた』がポニョやトトロをはじめとするさまざまなジブリ作品も身にまとっている感じに思えるのが良い。高野文子にもなれるし、ディズニーにもなれるし、ジブリにもなれる。そして、どれが一番えらいということもない。それが面白い。

細馬:そうだね。それもやっぱり、ベジェ曲線の可塑性だと思うんだよね。線は引っ張ると変形できるって、それって鉛筆やペンで作画する人には絶対ないセンスですよね。そこをあえて肯定している態度と、アニメーションのストーリーとか、アニメーションのキャラ自体が変形することとが、相当一貫してるよね。その意味でもやっぱり僕、湯浅さんってかなり新しい人だなと思います。

土居:『夜明け告げるルーのうた』も海外で見るのと日本で見るのとでは受け止められ方がかなり違うのかなという部分があって、海外だとみんなノリノリで見るんですよ。オープニングシーンで、アヌシーでは手拍子が起こったりだとか。すごく雑な言い方をしますけど、ノリが欧米、みたいな。読まれ方も違うなと思っていて、『夜明け告げるルーのうた』は移民問題などにも引きつけられて考えられたりすることもある。自分とは似ているけど違うという人たちとの間の関係性の物語であるがゆえに。湯浅さんの作品には、根本的な部分で、そういうインターナショナル性というか、雑多さみたいなものがインストールされているような気がします。

細馬:ルーのお話は、ルーが登場するとアニメーション自体がもう彼女みたいにがんがん変形していくじゃない? アニメーション自体がルーの存在をすごく歓迎しているっていう感じが画面全体からするのよね。そのグルーヴを感じると、たぶん観客は手拍子なんだろうなっていう気がする。『君の名は。』もすごいグルーヴのあるアニメーションだと僕は思っているけど、それはああいうグルーヴじゃないよね。むしろ既存の音楽のビートのどこにどれだけショットの細かいつなぎを畳み込むかっていう技法でできているから、キャラクター自体があんなふうに飛んだり跳ねたりじゃないよね。そこも違うね。

土居:海外の映画祭では新海誠と湯浅政明っていうのは新しい世代の日本アニメを代表すると捉えられているんですね。新海誠の『君の名は。』自体も、今までのアニメと全然違うという評価をされることが多くて、ものすごく「映画だ」みたいな言い方をされたりもする。

細馬:そうは言っても新海さんの風景の描き方は、あれだけ超スーパー現実なんだよね。写真とか映画では決して見られない新宿をよくぞ描いてくれましたっていう感じはするよね。ああいう新宿ならいつまでもいたいな、ってなるからね、ついね。

アニメーションが面白い理由

土居:僕はすごく細馬さんに聞きたいことがあって。『この世界の片隅に』は、いったい何によってこれほどまでに特別なものになっているのだろうということ。昔、細馬さんとどこかでお話した時に、こうの史代の漫画って読みにくいという話をしたことがあって。

細馬:まだアニメができる前ね。

土居:そう。それはやっぱり近代化した漫画とは違うアプローチをしているから、みたいなことをおっしゃっていたんですよ。視線の動かし方が違うと。

細馬:ああそうか。そんなこと言ったんだね。

土居:細馬さんは『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』で初期アニメーションを語るということをやられてきましが、それがもしかしたら、『この世界の片隅に』について語ろうと思ったモチベーションの話と繋がってくるのかなと。

細馬:まず漫画版の『この世界の片隅に』って確かに何度も読まないとわからないように作られているんですよね。だから読書速度がゆっくりになりますよね。その8ページの作品を読むスピードで読んじゃうといろいろ読み飛ばしちゃって、調子がくるっちゃうんだよね。だからけっこうゆっくり読まないといけない。アニメーション版も実はそうで、僕、1回目に見た時に、あ、なんかすごいこと起こったって思ったんだけど、なんかかまいたちにやられたような感じで、全部は正直わかんなかったのね。

土居:すごいテンポで話が進んでいきますからね。

細馬:あまりにも早くて。ちょっと待って、もうちょっと、今のシーンもうちょっと見せてとかね。「波のうさぎ」の場面も、もうちょっと見せて、と思ったら、5秒くらいで次行くじゃない。あれ絶対普通のアニメーションだったら15秒やるよね。だからとにかく1回見た時は、いろいろ見逃したっていう印象ですね。大切なことをいろいろ見逃した。だから2回、3回と劇場に通って。するとだんだん、このアニメーションって頭の中でどのくらいのテンポで見たらいいかっていうのがわかってくるわけね。あとは、ある程度頭に入っているから、その自分の頭に入ったものをベースにしてさらに見るっていうようなことをしてる。だから全然他のアニメーションと、その意味でも体験の時間が違う感じはしたね。

土居:細馬さんの『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか』を読むと、20世紀の前半にアニメーションを作っていた人の息遣いまでが再生されていたような気がしたんです。そういう本、あんまり読んだことなかったんですよね。初期アニメーションを好きな人はたくさんいるんですよ。でもやっぱりみんな、情報としてそれを捉えるのが普通。一方で細馬さんは、それを作った人たちとか作った時代の感覚みたいなものを丸ごと再生するという作業をしている。『この世界の片隅に』が昔の呉や広島を再現するのと同じような作業をしているなというところがあって。

細馬:僕も最初は、「初期アニメーションってつまんねー」とか思ってたんだよね、不遜にも。『愉快な百面相』(アメリカのS.ブラックトンによる1906年制作の最初のアニメーション映画)とかを見ても何が面白いのかちっともわかんなくて。でも、繰り返し見てたらだんだんわかってきたんですよ。その「面白い」という感覚をどうにか言葉にしたいっていうのが最初の動機ですね。

そういう体験を持ってるせいかもしれないんだけど、『この世界の片隅に』に関して、涙が出たとか感動したというコメントをネットで読んだ時にも、ほんとかなっていう気がしたんだよね。本当に僕の思ってることがこの人の思ってることと同じだろうかって。あるいは他の人が泣けた所は、僕が泣いた所と違う所で泣いてないかしら、その人にはわたしの知らないロジックがあるんじゃないかしら、って、すごい疑念を感じながら僕はネットの評判とかを読むわけですよ。

そうなるととりあえず僕はこう見ましたっていうのは言っておこうって思って。異論というか、私はそっちじゃないよっていう意見が出てきたらもちろんウェルカム。だけどまずは、自分がすごいと思ったところや、引っかかったところを徹底的に書きましょうって思ったら1冊になったっていうことだよね。

土居:僕はアニメーションを現実理解の方法として考えている部分がある。「私たち」の時代のアニメーションが、現代の現実感覚をものすごくすくい上げているような気がした。『君の名は。』、『聲の形』や湯浅さんの作品は、無知のレベルから世界をもう1回理解しなおす、構築しなおす、みたいな局面がある。ファンタジーの世界を作るんじゃなくて、現実を理解するためのステップとしてアニメーションがあるというふうに、変容してきてる。

細馬さんはお仕事として仕草の解析などをなさっていますよね。ある仕草がどういうふうに受け取られるかとか、そういう研究をなさっているじゃないですか。多分アニメーションとか漫画って、そこのところがすごく近いというか。本当は存在しない仕草を作ることで、本当にある仕草と接続するみたいなところがある。

細馬:そうですね。少なくとも私の職業的な病を誘うものですよね、アニメーションって。「このへんてこりんな動きをなんとか言語化したい」って思っちゃうんだよね。人間がへんてこりんな動きをすると、このへんてこりんな動きがいかにへんてこりんか、みんな無意識にやっているけど、それが実はいかにへんてこりんかっていうことをなんとか言い当ててやろうという欲望が強いんですね、普段から。だからアニメーション見ても同じ欲望が起動しちゃう。だからその欲望にまかせて一冊書いちゃった。

たださきほどドキュメンタリーって話があったけど、片渕監督はただへんてこりんな動きというよりは、やっぱり、まずかつてあった世界をちゃんと構築しておきたいっていう、その情熱っていうのはものすごいですよね。僕が『この世界の片隅に』を見たあと何を始めたかっていうと、昔の原爆小説を読むようになったんです。昔、原民喜を読んでた時は、かなり抽象的な読み方をしていたなっていうのがすごくわかってきたのね。『この世界の片隅に』を読んで、広島の中島本町とか江波とか、土地の名前が頭に入った状態で原民喜を読むと全然違うわけ。「饒津(にぎつ)公園」って知らない固有名詞があったら、それは広島のどこだ、って調べる。原民喜を読みながら、これは広島の川筋のあそこだよね、駅の近くだよね、そこから北に行ったよねとかいうのを頭でどんどんどんどん辿ってるわけ。この感覚なんだろう、って思ってね。つまり僕は『この世界の片隅に』を見て、読んで、見ることによって、ある種の地図を手に入れた。今の広島や呉の地図だけじゃなくて、過去の広島、原民喜のいた広島を歩くための地図も手に入れた。たくさんの歴史的なレイヤーをもった地図を一度に手に入れた感じがしています。それが、『この世界の片隅に』の一番独特なところ。一方、例えば『君の名は。』を見て新宿いいなって思うけど、それは新宿の地図感覚を立ち上げるというよりも、新宿駅のある光景がバージョンアップされる感覚なんだよね。そこはかなり違うかな。ここ、すごい大事なところなんで、いずれどこかに別の形で書くつもりですが、僕たちがいま「聖地巡礼」と言っている現象の中にも、どんな歴史的なレイヤーを感じているかによって、いろんなバリエーションがあると思ってます。

土居:僕自身がアニメーションをすごく面白いなと思うのは、そういう多層的で流動的なレイヤー感があるから。一本の線が、固定されることなく、いろんなものを意味しうるというところなんですよ。僕が2冊の著書で共通して言っていることは、アニメーションを記号として捉えなおしましょうということ。特定の現実にべったりなのではなく、この現実も意味できるし、この現実も意味できるし、この現実も意味できるという、そういう流動性のようなものを、アニメーションはポテンシャルとして秘めている。湯浅さんの作品は、本当にそういうところがある。スケールもどんどん変わっていくし、それがいろいろなかたちで存在しうる現実を捉えるためのガイドにもなるということを、本に書いています。

細馬:そうだね。土居さんの本には空洞があって、この世界の空洞というのをどうやって僕らが埋めていくか、あるいは吸着されていくかっていうことについてもいろいろ書いているから、そこがすごく重要な論点なんですけど。

さてそんなこと言っているうちに時間になりましたね。

土居:本日はどうもありがとうございました。

細馬:こちらこそ、ありがとうございました。

【後編終了】