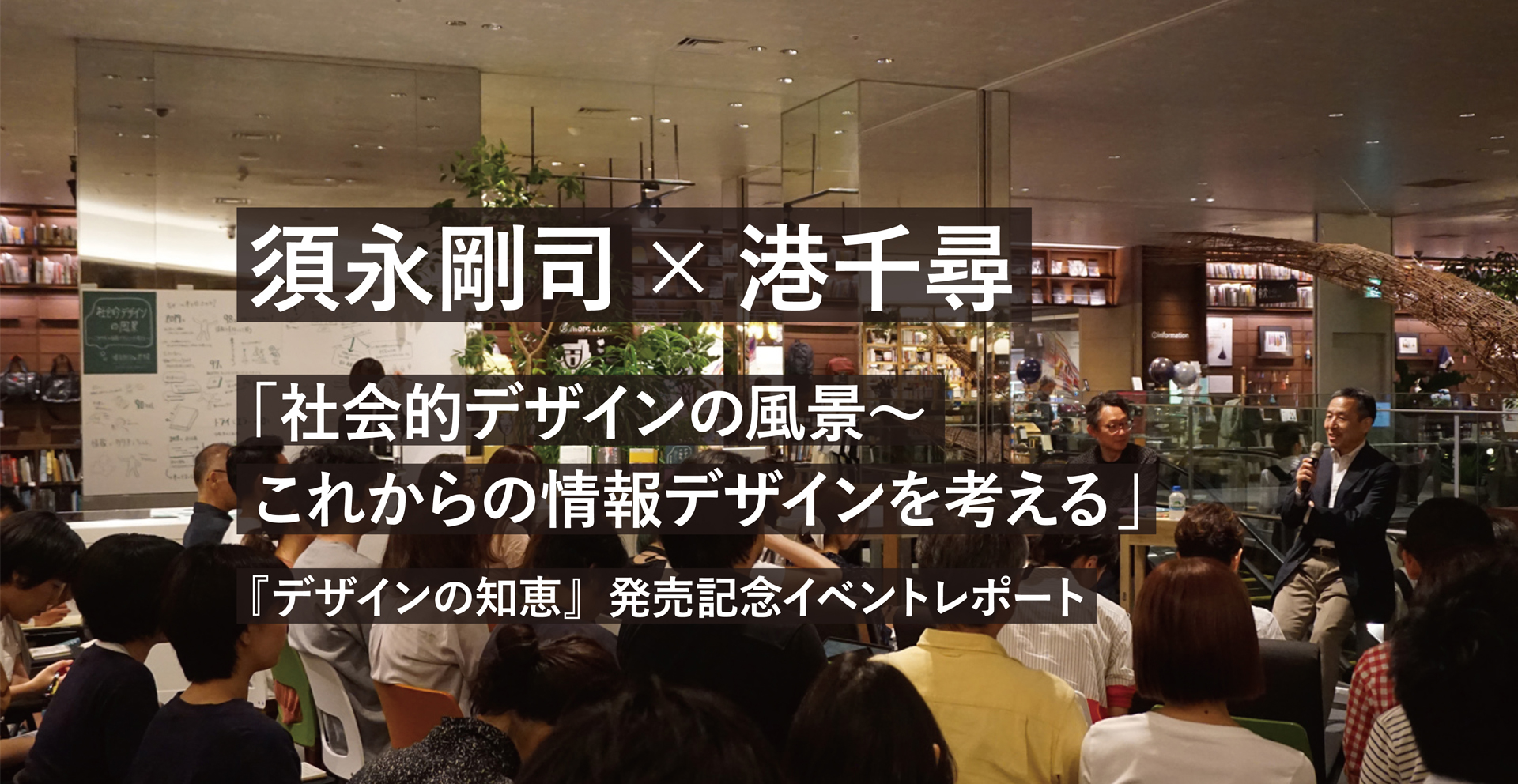

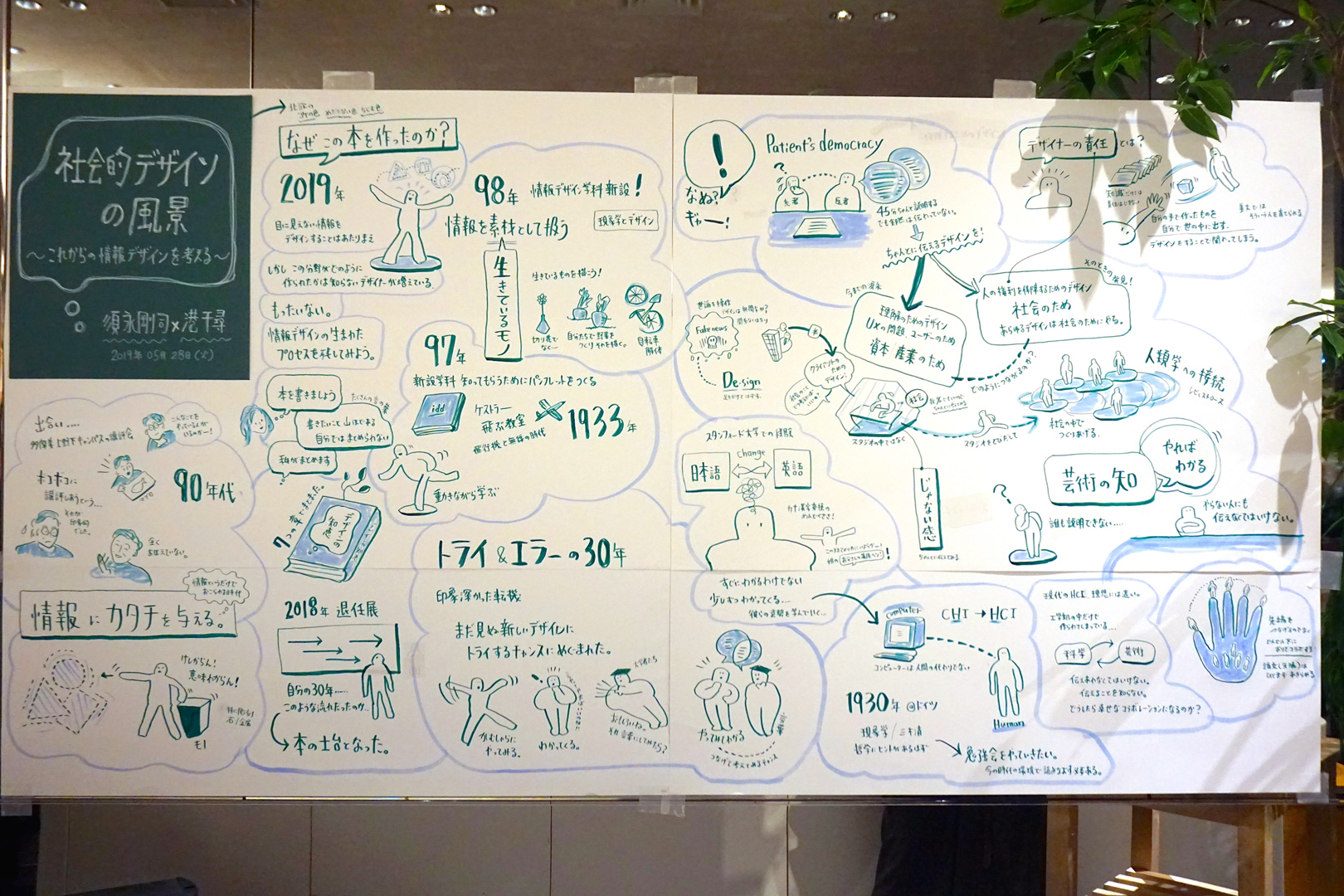

人間のためのデザインのあり方を説いた『デザインの知恵 情報デザインから社会のかたちづくりへ』の発売を記念し、著者の須永剛司さんと、多摩美術大学美術学部情報デザイン学科教授・港千尋さんによるトークイベントが開催されました。

多摩美術大学に情報デザイン学科をつくり、日本の美大に「情報デザイン」という概念を定着させた須永剛司さんと、ともに情報デザイン学科をつくった港千尋さんとの対談を通し、人間とデザイン、社会とデザインのあり方を問い直す、本書の内容を深めるためのイベントとなりました。

上野毛時代

須永:今日は素晴らしい対談の機会をつくっていただいてありがとうございます。また、お集まりくださった皆さま、ありがとうございます。

港:今回のこの本は、須永先生が30年ぐらいの間に行なってきた研究と歩みをぎっしりつめ込んだものです。本にもかかわることなので、最初に須永先生との出会いについてお話します。僕が多摩美術大学に着任したのが1995年ですが、最初は大学院が上野毛にあり、その講評会で初めてお会いしたと思います。その3年後にこの本の核になる情報デザイン学科ができるのですが、お会いしたのはその前です。僕は須永先生のやっている色々なことを講評会のときに初めて見て、すごく新鮮で、こんなことをやる人がいるんだと思ったんですね。例えばマグロを使ったモデリングの研究とか。

当時は、大学院の講評は専攻をまたいでファインアート系もデザイン系も一緒でした。情報デザインはまだなかったのですが、プロダクトデザインやグラフィックデザイン、インタラクティブメディアなどの作品を全ての学科の先生が講評する。それはすごく面白くて、コンピュータを使った作品を油画の先生が講評したり、その逆もあるんですよ。だから当然衝突が起きて、学生ではなくてその担当教員が特にファイン系の先生からボコボコにされていて(笑)。僕は大学に着任したのが初めてだったので、それをすごく鮮烈に覚えています。こんなにボコボコにされるものなんだ、これは大変なところに来たなあというのが僕の第一印象です。ですから須永先生は大変苦労しながら研究を続けてこられたんですよ。それが最初にお伝えしたかったことです。

須永:確かにそうでしたね(笑)。

今お話いただいたのは、本の最初に出てくるメディア&インタフェースというまだ未知なるプログラムを多摩美術大学の上野毛キャンパスでつくっていた頃のことですね。僕が上野毛に着任したのが1989年で、八王子に情報デザインをつくったのが1998年ですから、ちょうど9年間ぐらい学生たちと新しい領域を開拓しました。

当時は日本や世界にも「情報デザイン」という言葉はなく、「情報」というデザインの新たなマテリアルを見つけたんです。「情報」にかたちを与えようとスタディを色々とやっていると、議論百出なんですよね。「情報」という素材は美術にとってまだ怪しげだった。ましてや「目に見えないものにかたちを与える」なんて言っているものは美術じゃない、みたいな時代です。

港:特に硬い物質をつくってきた学科からの疑問が強かった。彫刻、金属…このあたりは反発がすごかったですよね。

須永:一番すごかったのは石ですね(笑)。石彫は最も僕たちを怪しく感じていたと思いますね。

港:「情報」という言葉だけで、もうカチーンと。石を投げられてましたよね(笑)。

須永:はい。そういう時代です。それまでになかったことを始めようとすると、どうしてもそうなる。

港:これが工学系だったら、おそらくそういうことはないと思いますが、それを美大でやろうとしたというところに最初のハードルがあったということですね。

須永:工学部も大変だったと聞いています。初めに電気の学科ができて、次にコンピュータが出てきて電子になった。コンピュータサイエンスは日本語で計算機科学、現在も電気・電子と言っている大学もありますよね。情報学という学際的な分野もできているけれど、それは本当に新しい分野です。ですから理工学系も結構苦労したそうですよ。ただ、今の時代は全く逆転してしまって、情報世界の方が大きな学問のテーマになっています。電子の学問が工学部にできたあと、美術の世界で情報を扱うことが始まったのが90年代でした。

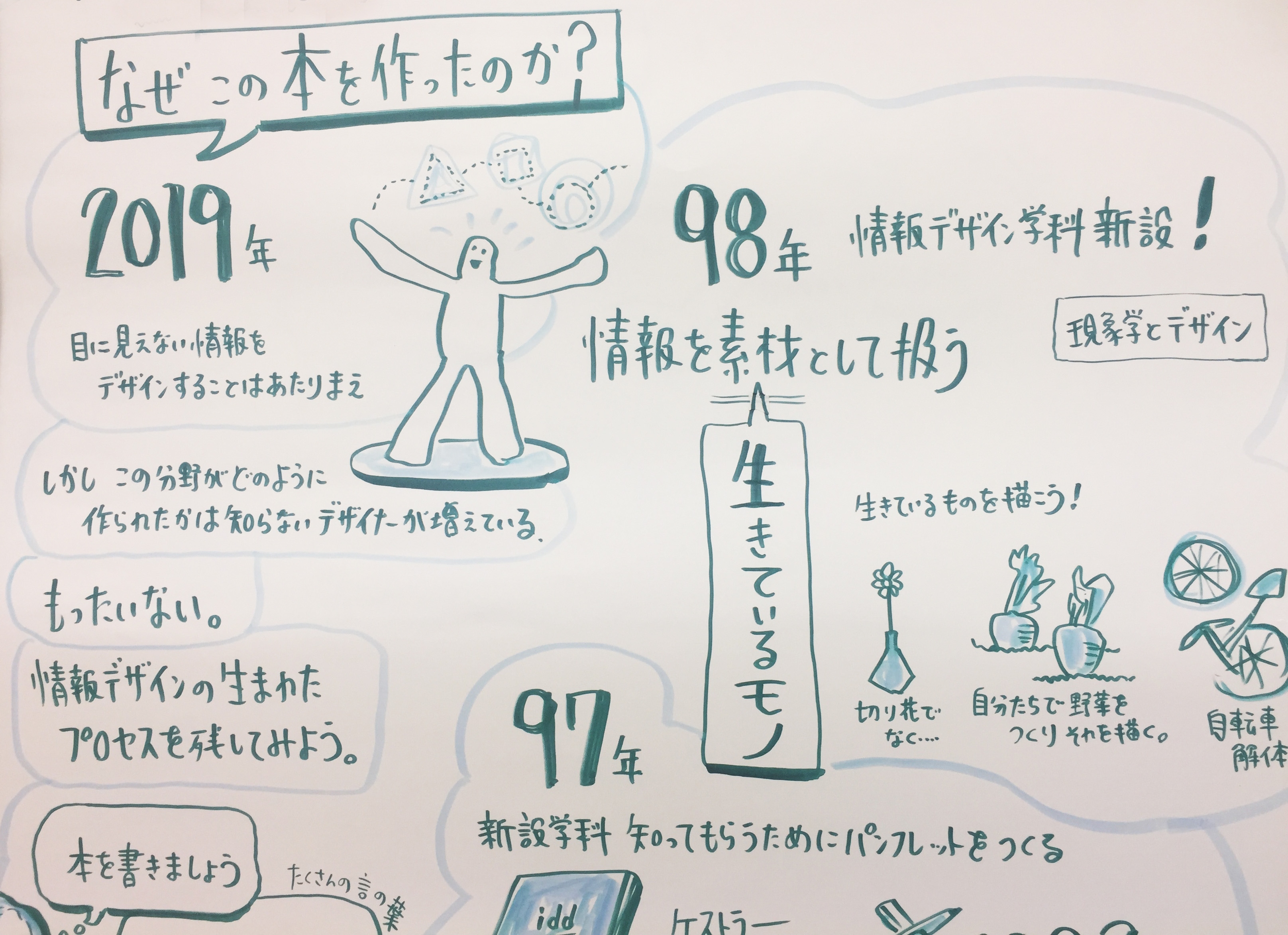

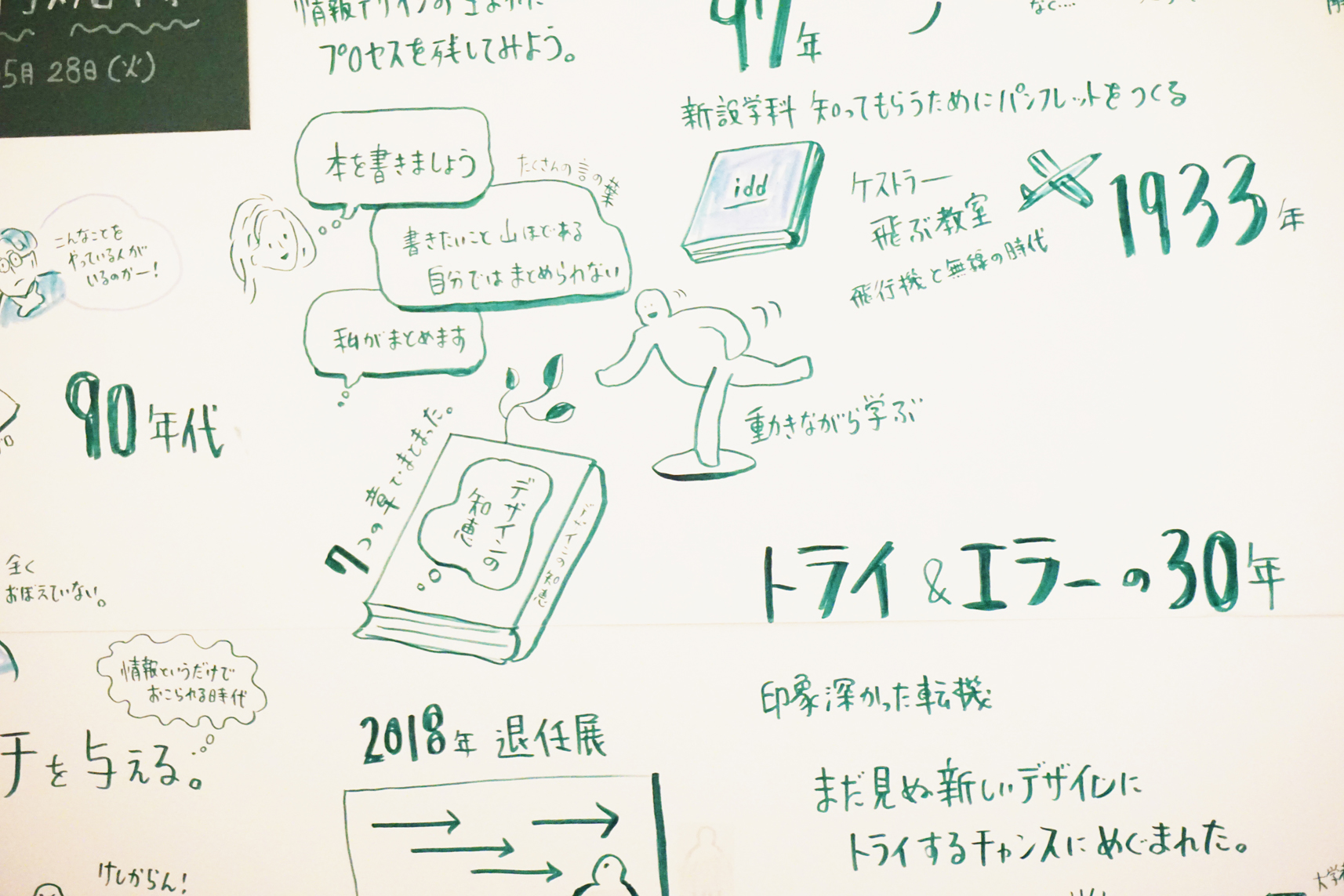

情報デザインの源

須永:今活躍しているデザイナーの多くは、情報がデザインの問題であることは当たり前。パソコンを使ってデザインするというのも当たり前。でも、実は30年前は全然当たり前ではなくて、情報というデザインの問題は全く存在していなかった。「情報がどのようにデザインの問題になったのかを、今のデザイナーに伝えないと勿体ない」と、この本を一緒につくった編集者の楠見春美さんに言われたんです。確かに、情報デザインは、ずっと自分の中で一生懸命に取り組み、学生にも教えてきたテーマでした。でも「本」というかたちで書かない限り、デザインの現場で仕事をしている多くの人たちに、その源で何があったのかを伝えられないと気づき、一生懸命思い出しながらまとめてみました。

多摩美の上野毛キャンパスがそのはじまりの場所。最初の頃、葛西の水族館に行ってマグロを見たんです。マグロがどうやって泳いでいるのかを、ちゃんとわかることが必要なんだと思い立ったのです。でも、それがどうしてマグロだったのかは不明です(笑)。これは石を彫っている人たちへの当てつけではないですよ(笑)。そうではなく、「情報」って何だろうというのを考えていくと、それは「生きていること」だ。動いていること、変化していること、つまり「生きていること」というのが「情報」の本質ではないか、そう考えたんです。それ以前のデザインのマテリアルはみんな止まっていて、固まっていて、生きていない。人間が活かすことはできても、それ自体が生きるように振るまうことはなかった。そのための技術がなかった。だけど情報が素材となる人工物をかたちづくっていこうとすると、そういう人工物は、情報がもっているエッセンスをもつことになるはずだと考えました。そうすると、そのエッセンスは「生きている」ことなんだ、という考えに至った。それで、生きているものを描くということを美術の学校で始めたということです。それが上野毛時代のチャレンジですね。

情報デザイン学科はその10年後ぐらいにできますが、そこでは野菜をつくるということを始めた。エコロジカルなアプローチ、つまり、摘んできた花を描くというやり方ではない方法で、生きているままのものを描こうとしたんです。そのためには生きているものを自分たちで面倒見て育てるということをやろう。そうでないと、生きていることの本質がわからないと思った。80年代の終わりにそういう新たな課題があることに気づいて、それを教育の中の学びのプログラムにするということをやり始めた。それが情報デザイン教育で一番最初に始めたことかな。今、デザイン教育でその学びが活きているかどうかと言うと…まあ、あまり活きてない部分もある。それは、「生きていること」を真正面から扱おうとする教育の難しさですね。制度としての教育が「生きていること」から離れてしまっているから。港さんは、野菜づくりを一緒にやらなかったっけ?

港:水をやるのを忘れて枯らしてしまったことがありましたね(笑)

情報デザイン学科と飛ぶ教室

港:98年に多摩美に情報デザイン学科が新設されましたが、今日はひとつ、面白いものが見つかったので持ってきました。学科を新設したことを世に知らしめないと学生に来てもらえないので、その前年度(97年)にこのパンフレットをつくって全国に配りました。面白いと思ったのは、最初のページを開くと、学科の紹介の前にエーリッヒ・ケストナーという有名な絵本作家の『少年少女文学全集』の1ページが印刷されていて、タイトルが『飛ぶ教室』です。中学校の先生が子供と共に、今日は北極に行くとか、エジプトに行ってピラミッドを見るとか、そういうお話ですね。この物語では、すべて(の場面が)、飛行機に乗って世界中を回りながら授業をすることのメタファーになっていますが、情報デザイン学科を立ち上げた当時はまだインターネットがそれほど社会の中に開かれてなくて、当然、画像検索も動画も見ることができない時代でした。今は社会的にこれが実現していて、実際に「飛ぶ教室」になっているわけですよね。

次のページからカリキュラムがありますが、最初のカリキュラムが面白くて、デジタル情報化と書いてあるところの一番上が「Eメール」なんですよ。1年生にEメールから教える。そのあとに、「ロボテック」とか「サイバースペース」とかいろんなものが出てきます。そういう時代でした。あと、カリキュラムの中に数学や英語や生物学が含まれていて、ひとつの学科の中に人文系と自然科学系の科目が含まれている。普通の大学ではこういうのは教養学部というようなところにある。そういう意味では独立したカレッジみたいな学科で、しかも、野菜をつくったり、自転車を解体したりして、どこにコンピュータがあるのかよくわからない。世界のどこにもなかった学科なので、一番自由にできたということです。今改めてこのパンフレットを見てびっくりしました。

須永:ケストナーが『飛ぶ教室』を描いたのはいつ頃だろう。人びとが飛行機を利用するようになった時代?

港:第二次世界大戦前ですね。

須永:飛行機というものが出現して、どうも飛行機で世界を回れるということがわかった時代に、ケストナーはこのお話を書いたんですよ。

港:1933年。飛行機と、無線通信が一般化した時代ですね。

須永:パンフレットではその飛行機の話をヒントにして、コンピュータネットワークができた時代に、新しい教室が世界を飛び回りながら、さまざまな知識や社会の営みを学んでいくということを書いたわけです。

港:ただ、このパンフレットが通じたのかどうかはちょっと…。

須永:そうですね。それが大きな問題ですね(笑)。

港:これを見た高校生はおろか、その親も全くわからないですよね。しかも、「最初のエピソード」っていうタイトルですし(笑)。全くの新設(学科)は、そこからスタートした。

パイオニアたちとの出会い

港:この本の全7章を読むと、須永先生というひとりの人間と、デザインの30年間の歩みが流れるように読めますが、実際は色々と紆余曲折があったことが書かれていて、一読者としては面白かったです。色々な転機があったと思いますが、須永先生が特に衝撃を受けたことは何でしたか? 僕は第4章「パイオニアたちとの出会い」のところをエキサイティングに読みました。

須永:僕はデザインの実務もやったし、教育もしたけれど、研究プロジェクトとして、企業など大学の外のパートナーと一緒にやったデザインは新しいチャレンジでしたね。例えば1996年冬から始まった長野オリンピックの競技記録映像をオンデマンドで閲覧するための情報デザイン・プロジェクトなど、まだ誰もやってない変化する情報をデザインするというチャンスに恵まれました。その度に「どうやってデザインするんだろう」と学生や仲間の教師たちと夢中になって考え、そこに新しいソリューションを自分たちでつくってみるという時代でした。「こういうデザインをやるんだ」というものを、身体でつくり出して、身体でわかりはじめる。そしてその活動の中で、今度は僕がわかったことをちゃんと知識と言葉で語ることのできる人たちに出会うことができた。第4章の「パイオニアたちとの出会い」では、その体験を書きました。

彼ら、いわゆる学問をやっている先生たちは僕がやってきたことをこんなふうに説明するんだ、学問って面白いなと思った。いろんな先生が僕のやってきたことにめちゃめちゃ興味をもってくれるんです。なぜかというと、彼らは学問をやっているけれど、生活世界のものごとをつくり出す専門家ではない。僕はデザイナーをやっていたからつくるんです。おおげさに言うと、デザイナーがつくってきてわかってきたことと、彼らが学問としてわかってきたことがちゃんとつながっているということを証明する存在として、僕がいたようなんです。そういう人たちが僕に大変大事な学びの機会をつくってくれました。

港:第4章に出てくるスタンフォード大学では、コミュニケーションは英語ですよね? いったん外国語を通して伝えなきゃいけなくて、向こうからも外国語で返すという。デザイナーとしてその経験が非常に大きかったのでは? それがあったから、こういう本ができたのではないでしょうか。

須永:それはすごくありますね。本にも書きましたが、スタンフォードは楽しい思い出になっています。行っているときは、わからないことだらけで、一生懸命わかろうとして、すごく苦しかったです。でもそうしているうちに彼らの生き様、学問に向かう姿勢がこちらの身体に染み込んでくるんですね。ただそれが本当にわかるのは日本に帰ってきて2、3年経ってからでした。すぐにはわからない。本当にわかるのには時間がかかる。

あとは、手紙を書くにも何をするにも恐るべき「かな漢字変換」がないというのもひとつの大事な体験でした(笑)。英語でデザインのことを学んで英語で仕事をしていると、シンプルな言葉なのですごく楽ですよね。かな漢字変換が全くない人生を送れるという意味で、アメリカで仕事をするというのは最高だと思いました。それもあってか向こうだったら何でもできそうな気になるし、みんなもそう言うし。わからないなりにも、スタンフォードが面白くなっちゃったんです。でも、しばらくしてあることが起こった。それは一緒に行った家族に娘が二人いたんですけど、上の娘が小学校の1年生を終える頃、ある日、近くに来て「お父さんとお母さんの英語、ヘン!」と言ったんですね。それを聞いてこれはヤバい、娘たちが英語を話し、英語で考える人になっちゃうと気づき、日本に帰ろうと思った。帰ってきてからは、またかな漢字変換に参りました。メニューも漢字だし(笑)。

港:聞いてみるものですね、意外なところに転機がある。

デモクラシーのためのデザイン

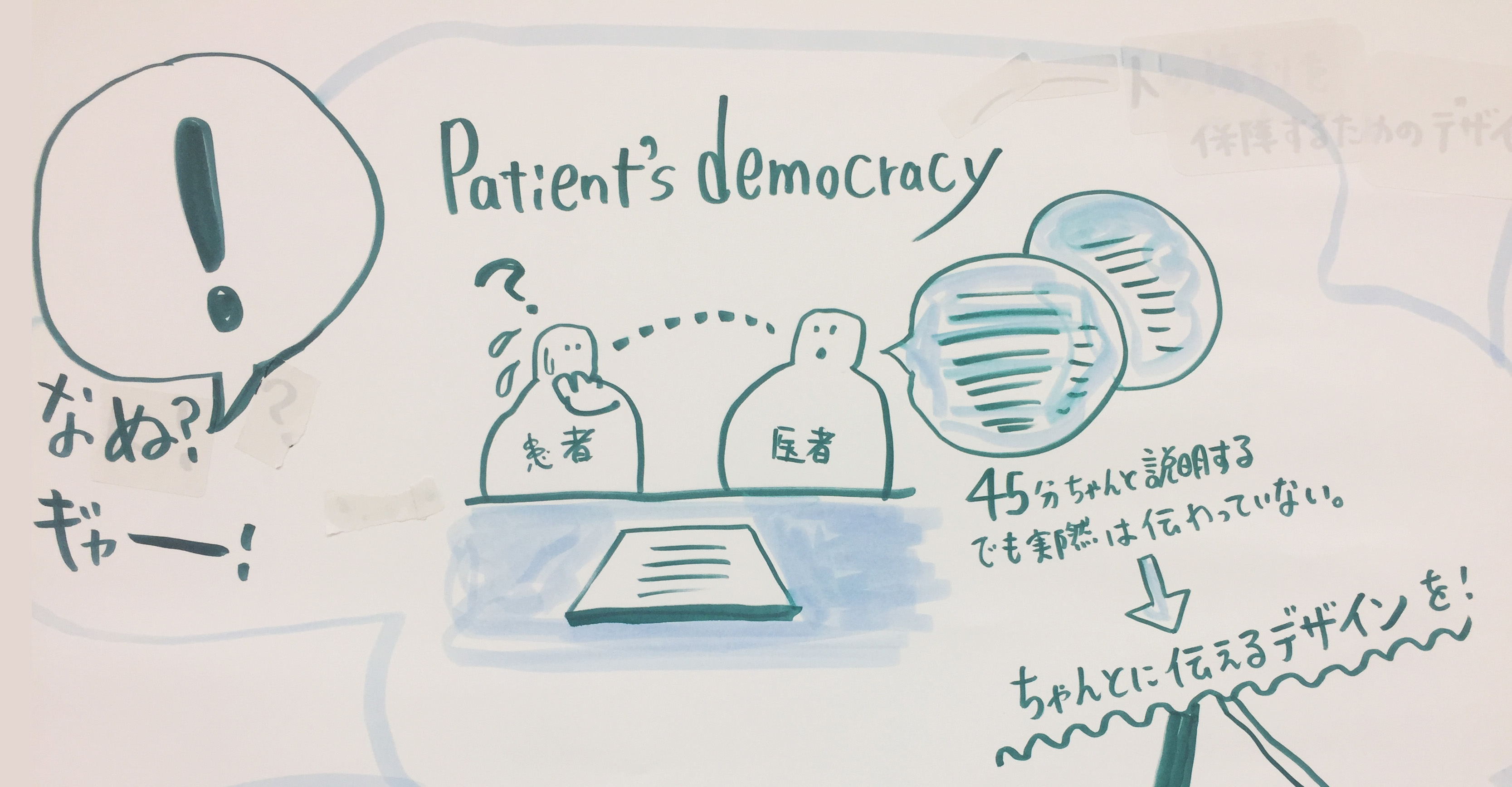

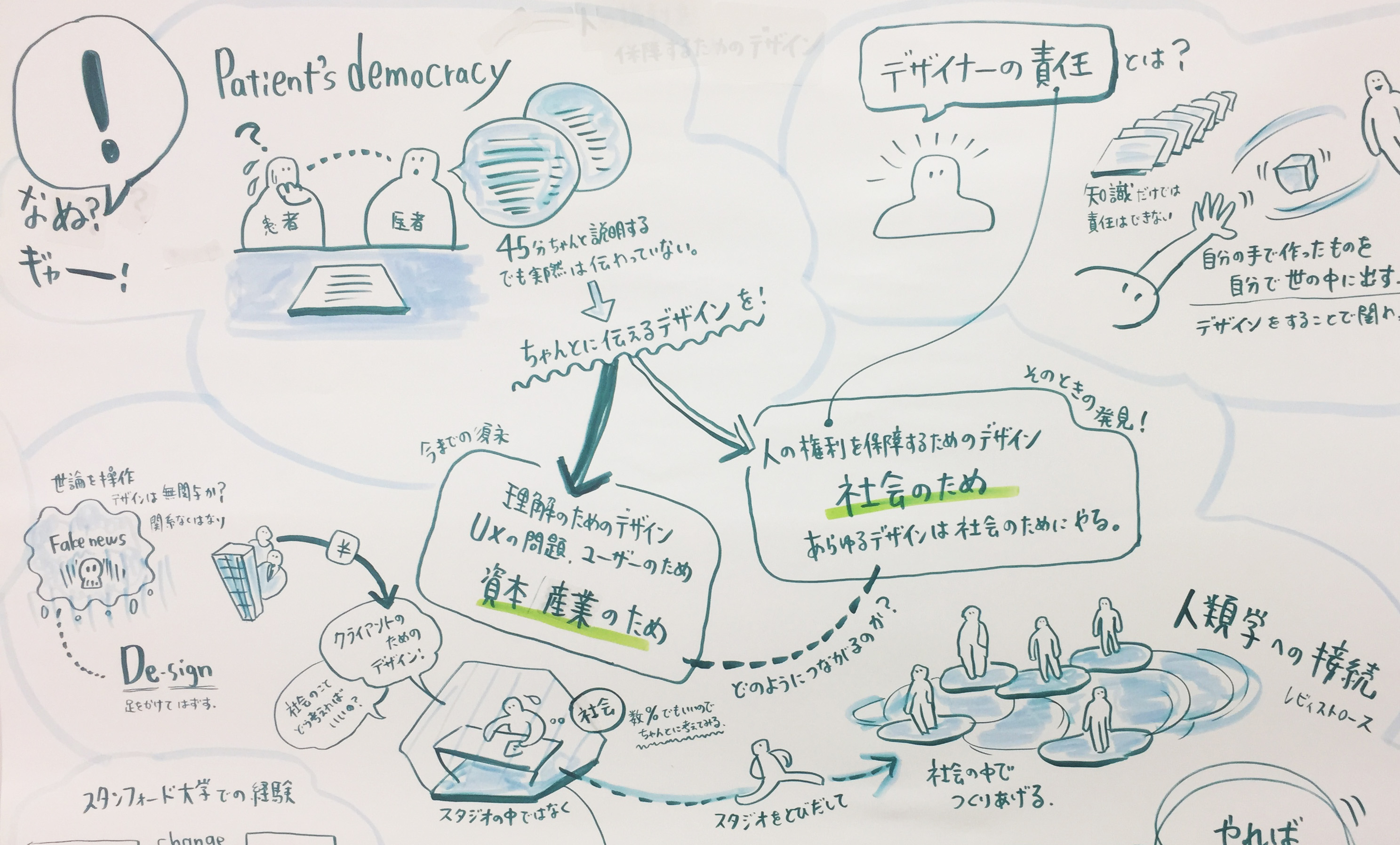

港:本の中ではスタンフォード大学の後で、アアルト大学と、コリング・デザイン大学が紹介されていますね。そのときのエピソードで個人的におっ、と思ったのは、コリング大学のエバ・クヌーツさんという方。須永先生がそのエバさんと出会って、彼女はゲームデザインを研究していたが、どういう研究なのかを聞いたところ、「私たちの研究はペイシェント・デモクラシー(患者のデモクラシー)だ」と言った。それを聞いて須永先生は耳を疑ったという。でもこのことから、「デモクラシーのためのデザイン」というのが新たなテーマになっていった。この本のハイライトのひとつになりますね。

須永:乳がんの手術の際、ドクターと患者さんが話をして、同意書をもらう(インフォームド・コンセント)という手続きがある。その会話で患者の権利が十分に保証されていないので、それを保証するためのデザインが私の研究だと彼女は言うんですね。医師は患者に手術前後と手術中に何が起きるのか、どういう薬を飲むのか、などを45分間で説明し、最後に「OKであればサインをください」と言う。患者は「えー…」という顔をしながらも、サインする。しかしその内実はというと、医師が言っていることがほとんどわからないというものだった。それをわかるようにするのがペイシェント・デモクラシーのデザインだ、と。何でデモクラシー(人の権利)なんだろう?というと、これは、患者がこれから自分に起こることをちゃんとわかるという権利をもっている。それを保証するためのデザインなんだと。

それがわかったときに、自分がそれまでやってきたデザインが「産業と資本」に偏っていたと気づいた。45分間医師の話がわかるようにするデザインをやりなさい、という課題があったら、これはまさしく情報デザインの問題だと思ったし、ある種の「理解のためのデザイン」で、言ってみればユーザーフレンドリー、ユーザーエクスペリエンス(UX)のデザインとして理解しました。でも彼女はユーザーフレンドリーともUXとも言わず、「ペイシェント・デモクラシー」と言った。それを聞いて、自分はデモクラティックな問題としてデザインを考えてこなかったと気づいた。そして、どうしてそう考えてこなかったのだろうかという問いが自分のものになりました。

今までは、自分の受けてきたデザイン教育からその後の実践まで、産業と資本、そこから出てくる「ユーザー」という概念を当然だと思い、その人たちのためにちゃんとやるんだと思っていた。でも北欧の人たちがそもそも「ユーザー」と呼んでいないことに気づくと、デザインというものは大きく二つの根っこをもっていたことがわかる。ひとつは、僕がずっと見てきた産業の中で育ててきたデザイン。その多くが、アメリカから入ってきたものだった。もうひとつは、自分たちでつくった社会とそれをかたちづくるデモクラシーがあって、それを地域で育てるデザイン。北欧の人たちはそのデザインを大事にしていて、僕らは同じ「デザイン」をやっているけれども、思想と根底にある概念モデルが全然違っていた。デザインの本質をどこに位置づけるかの違いに僕は驚いた。それがきっかけで、デザインを社会的にやるということに関心が大きく広がった。社会をデザインするということにとどまらず、あらゆるデザインを「社会的にやる」ということです。北欧で一番の衝撃を受けたもうひとつのデザインと、そこに見出した「社会的」ということの意味を考え、実践につなげていきたいと思っています。

『デザインの哲学』

港:本の後半では、それまでのデザインが産業と資本をベースにしていたのであれば、そうではないデザインの方向性というのが実例とともにたくさん出てくる。そこで思い出したのが、須永先生の恩師でもある嶋田厚先生が70年代に書いた『デザインの哲学』です。この本でもやはり民主主義ということを言っている。学生時代に読んで衝撃を受けた本で、デザインと壮大な文明史を語った名著だと思います。当時は今と環境も違うし、情報社会以前に書かれた本なのでその言葉も出てこないのですが、今読んでもその射程に間違いはなかったことがわかります。でも、そこで言っていた民主主義を、当時はよくわからなかったと思うんですよ。ただ、こういうことを言っていたなと思う程度でした。

須永先生は、「社会的にデザインする」というのはスタジオの中で全てを考えるのではなく、社会の中に身を置いてデザインしていくということだと書いていますが、今まで20年間やってきたことと照らし合わせると、それは非常に人類学に近いと思いました。『デザインの哲学』が出た当時、デザイン・アンソロポロジー(人類学)に興味をもって勉強していました。須永先生の本の最後の方にもレヴィ=ストロースが出てくる。これにはちょっとびっくりしました。そこでのレヴィ=ストロースの登場の仕方というのが、やはり須永先生でなければ書けないやり方というか。「芸術デザイン」という言葉についてはどうでしょう。

須永:僕がこの本を書きながら一番大事だと思っていたのは、「芸術の中にある知」というものをちゃんと説明するということです。芸術の知はファインアートにもあるけれど、もちろんデザインの中にもあって、私たちの社会は今、その知が何であるか知りたがっているし、身につけたがっている。あちこちの大学がデザインスクールをつくっていますが、「デザイン」というものがなかなかわかりにくい。デザインすることの中にある芸術の知性をみんな知りたがっている。それを言わなければいけないときがきているんですよね。でも、なかなか言う人がいない、言葉にするのが難しい。

科学の知性というのは社会に大きく認められたけれど、本当に善い社会にするにはまだ足りない。何かないかと求めている先に、芸術のデザインに注目が集まっているんです。だからその中にある力を、ちゃんと説明することがとても必要になっています。デザインは、やってみればみんなわかるんですよ。でも、やらない人にそれを説明しないといけないときなんです。やればわかりますよ、では間に合わない。

例えば、僕は京都大学のデザインスクールにいましたが、そこの先生方は基本的にデザインしない。彼らは本を読んで、外国から先生を招いて、デザイン・プロジェクトをやってみるのだけど、やっぱり本当のことはわからない。彼らの中にデザインの知が必要なんですよ。僕はデザインをやっていて、デザインの知を自分でわかっている。でも、ちゃんと立ち止まって自分のデザインを見ることと、そこで何をやっているか本当にわかることがもっと必要だ。その中に流れる知というものを自分が言葉にして人びとに伝えていくということを、どうしてもやらなくてはいけないときが、今、きている。(今回の執筆で)それがすごくわかった。

HCI

(ヒューマン・コンピュータ・インタラクション)

須永:芸術の知を言葉にするためのヒントがひとつある。僕はスタンフォード大学に行って、テリー・ウィノグラードにいろんなことを教えられました。彼はMIT(マサチューセッツ工科大学)で、人工知能の分野で自然言語処理というものを生み出した大御所で、「SHRDLU」というプログラムをつくった計算機科学者です。その後、コンピュータの学問の本質は、人間の自分が考えることを代替するためにあるのではないということに気づき、MITを去り、西海岸のスタンフォード大学に移りました。そこで新しくHCI(ヒューマン・コンピュータ・インタラクション)というコンピュータの学問をつくりました。

本にも書きましたが、「HCI」は、人間(Human)がコンピュータの前にあることが大事なんです。ウィノグラードに教わったのは、現象学と存在論(ontology)です。それらの学問の中に芸術の本当の知性を説明するヒントがありそうだと。今ウィノグラードの本を読み直していますが、まさに1930年代のドイツの哲学者たちの考えの中に、このAI時代に何をやらなければいけないかというヒントがつまっている。日本で言ったら三木清(京都大学・哲学者)がいて、そういう哲学者たちが芸術と科学を橋渡しする「知」「哲学」というものを語っている。これからスクラッチで(最初から)考える必要はなくて、すでに、優れた人たちが血眼になって考えているし、今日にもずっとつながっている。僕はこの本を書き終わって次にやるべきことがはっきりとわかった。実は勉強会をやりたいと思っています。現象学や芸術のデザインを考える学び合いの場が欲しい。

現象学とデザイン

港:情報デザイン学科新設のときの最初のカリキュラムに、「現象学とデザイン」という科目があるんですよ。

須永:これはすごく大事な、そしてエキサイティングな授業でした。

港:最近『インフラグラム』という本を出したんですが、その中で何人か扱っている思想家のひとりがヴィレム・フルッサー。彼はチェコ生まれなんですけど、今須永先生がおっしゃった30年代のドイツ語圏でチェコの奥の方から出てきた非常に特異な思想家で、デザインの本も書いていますし、写真の本も書いています。やはりもう一度、その時代の思想を今の事実関係の中で読み直す必要がすごくあるなと思います。

須永:全くそうですね。すごく大事。

港:さて、今日はたくさんお弟子さんがいらっしゃってますので、このあたりで質問タイムを設けましょう。

質疑応答

質問者①

お話ありがとうございました。本の前半にデザイナーが責任をもってデザインするということが書かれていました。また後半には、社会的なデザインと社会的責任という言葉が出てきます。それらの「責任」という言葉はどういう意味で使われているのでしょうか。

須永:グッド・クエスチョンですね。僕は美術の学校で、デザインを学ぶ人たちが自然に社会的責任を身につけていることに気づき、それはすばらしいことだと長らく考えてきました。他の大学の他の専門の学生たちにはあまり感じられないですね。色々な知識を「知っている」人たちはたくさんいるけど、そこに「つくる」人は多くいない。逆に美術の学校では「たくさん知っている」という人はあまりいないし、知ることを教えてもいない。だけど、「つくる」ということはやっている。「つくる」ということの結末として、つくったものが、社会や私たちの生活の中に投入されるということを、否応なしに学ぶのがデザインの学びです。そうすると、つくる人として「自分が好きだから」と言うだけでは終われない。美術学校のデザインの中では、人が使うところまでを学べる。表現してつくるからこそ、つくったものをみんなが共有し利活用するんだということを学べる。デザインは、人びとの営みにどうしてもかかわってしまう。デザインする人はそのかかわりの中で、その人たちに対する責任を感じ、そこにまずいことがないようにしたいと常に考えます。さらにそれが北欧に行くと、まずいことがないということはみんなが尊重する権利なんだという話となる。つまり民主主義と責任は、ほとんど同義ですよね。権利と責任だから。人権と全く同量の責任がある。だから、美術でものをつくる人が、社会に出すときに責任を感じるということと、民主主義というものをデザイナーがちゃんと考え、実践することは同義です。そういう責任です。

質問者②

お話ありがとうございました。私は東京大学に所属していますが、修士のときにヒューマン・コンピュータ・インタラクションの人たちにすごく興味をもっていました。しかし「制作展」とよばれるメディアアートの展覧会を、HCIの学生やそれ以外の文系の学生が集まってつくっていく授業があって、そのときにこれはアート?ともやもやしてしまいました。まず、HCIの研究とは一体何か。技術の研究なのか、アート、デザインとしての研究なのかもわからなくなってしまった。その話をHCIの研究者としたときに、特に日本のHCIの研究室は技術ドリブンが多くて、海外では、ソーシャル(社会的)な話やコラボレーションの話になると聞きました。ですから、今、HCIの界隈が、須永先生が求めるものになっているのかどうか、お聞きしたいです。

須永:全然なってないですね。「HCI」という名前が、技術系、理系、工学部の中でしか使われていないことが問題だと思う。なぜそうなのかというと、美術学部の専門家たちが、学術的な共同(コラボレーション)に十分に参加してないからです。一緒につくるところで終わっていて、美術の教員や学生がやっていることの本当の意味を、理工系の学生にちゃんと伝えられていない。伝えようという気持ちがない、あるいは伝えることを知らない、というのが問題だと思っています。だから、美術の人ももっと頑張らないといけない。工学のカウンターパートたりうる美術をしっかりさせていくことで、二つを重ねた学問が生まれる可能性がある。それを日本でやりたいんです。『デザインの知恵』の冒頭に載せた「論画」のひとつに、手のひらを描いたものがあるのですが、工学者とデザイナーが人差し指と小指だとすると、指の先端でのコラボはとても難しい。なぜならそれぞれの先端では、全然違う目的とゴールをもって仕事をしているから。それで僕ら当時の研究メンバーは、指の先ではなく手のひら「掌(たなごころ)」でコラボすればいいと考えた。共同研究のフレームワークでHCIをちゃんとつくるなら、この掌(たなごころ)のところでつくって歩み寄っていく。先端からは少し降りなければいけない。突然6本目の指がでてきたときに、それを一気に指先でやろうとすると疲弊して終わるので、先端と先端をつなげるのではなく、もうちょっとボトムのところでやってみることが重要だと思います。

質問者③

最近まで須永先生の研究室にいて、今は働いているんですが、個人的な悩みを聞いていただきたくて(笑)。私はパッケージデザインのディレクションとかの仕事をしていて、まさに社会のためのデザインだと思っています。私がディレクションしたパッケージはコンビニに並んでしまうので、それが不愉快なものだったら何百万人が不愉快になってしまう。結構責任重大だと思っているんですが、周りにいる人たちはあまりそう思っていない。「これはクライアント様のための仕事だから、クライアント様の意向に合わせてやりましょう」とか、「新しく開けやすいパッケージを考えて、それで売上を上げよう」という方向になる。私も、明日朝起きたら、クライアント様のために仕事をしよう、みたいな頭になるんじゃないかと、恐怖と戦いながら仕事をしていて、どうしようか…と。

須永:明日起きたらクライアントのために仕事する、今はそれしかないですよね。だけど、ずーっとそれでいいわけがない。クライアントにとってのデザインだけで善い社会はつくれないと思います。しばらくは、クライアントのため、かつ善いデザインのため、という仕事をやっていくしかない。将来的に社会全体、産業全体のあり方が変わったときにどんな貢献できるか、という準備をいましているんじゃないかな。9割か8割か7割かわからないけれど、クライアントのために仕事しながら、実は3割か2割か1割、より善い社会への処方箋となるデザインをする。僕もデザイナーをやっていたのでよくわかるけれど、本当のことを言うとうまくいって3%くらいしかできない。それでも日本の社会を変えていくためにデザインするというのを、ほんのちょっとだけやるってことですよね。眼の前のソリューションには入らなくても、考えてみる。それを積み重ねていくことが大事だと思います。

港:それはデザインだけの話じゃないですよね。全ての分野に言える構造です。さっきお話したフルッサーが、「デザイン」という言葉を別の方法で解釈しているんですね。”de-sign”つまり、”designate”ではなく、”signを外す”。すなわち歩いている人に足を出して転ばせるような、騙したり、ふざけたり、というような解釈をしています。一般的なデザインの意味ではないですが、その方向で今の世の中を見ると、デザイナーの責任がへんなところに現れている。例えば、ここ2、3年顕著になった、SNSを悪用した世論の恣意的な操作。イギリスや、アメリカや、その他の国で、コミュニケーション・ツールを利用して、世論をかなり恣意的に動かしていくような。そこにデザインは関与していないのかというとそうではなく、実はデザインの問題です。ひとつの例ではありますけれど、それが実際に大きな事故につながっている。『デザインの知恵』の最後には、良いヒントになる言葉が出てきています。「じゃない感」(第7章)、つまり「これじゃない」という違和感。違和感というと少し難しい感じですが、「ちょっと違うな」と感じる感性をいつも働かせていること、それがたぶん社会のための1%につながるのかなと思います。

須永:その「違うと思う」ということが、今、自分ができる責任のひとつじゃないかな。それが積み上がっていくことがとても大事なんだと思います。

本イベントにおけるグラフィックレコーディングを、『Graphic Recorder 議論を可視化するグラフィックレコーディングの教科書』著者・清水淳子さんが担当下さいました

※この記事は2019年5月28日に二子玉川 蔦屋家電にて開催されたイベント内容を再構成したものです。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。