プロセスの留保をコントロールする

制作におけるツールやマテリアルはプロセスが破壊的か非破壊かで分類したり並べ替えたりすることができます。一般的に物理空間のツールやマテリアルは破壊的です。たとえばノミと石は一度削った部分を再び元に戻すことは出来ません。粘土は削ったあとに付け足したりすることが出来ますが、1時間前に行った操作のみをそっくり元に戻すことは出来ません。

これらの物理空間の操作に比べるとソフトウェアによる操作は操作結果を無制限にコピーして保存が出来るという点と、アンドゥ・リドゥの操作があるだけで十分に非破壊的なポテンシャルを持っていると言えます。しかし、非破壊な操作で制作を完遂出来るかはソフトウェアの設計によります。たとえば3Dモデリングソフトウェアで立方体から円柱をくり抜いた形を作る場合、あるソフトウェアでは立方体や円柱の各パラメータを決定し、くり抜く命令を行うともう各パラメータをあとから変更することは出来ません。アンドゥで戻ることは出来ますが、複雑なプロセスのあとに初期の操作まで立ち返るとそれ以後の操作を再び行わなくてはなりません。一方でいつでも立方体や円柱のパラメータをあとから非破壊に変更できるものもあります。そういったソフトウェアはとりあえず構造と手順を骨組みとして組み立てて、そのあとで具体的なパラメータを検討する、といった制作手法も可能です。一見するとすべて非破壊で操作できるほうが良さそうに見えます。非破壊で操作することですべてのパラメータを留保できるということは、より望ましいパラメータの組み合わせを検討し続けることが出来るからです。しかし、無限の留保を可能にすることは本当に全面的に良い結果をもたらすでしょうか。

パラメトリックにコントロールできる環境が整備されているということは、コピーしたものに異なるパラメータを与えることでバリエーションを生成できるということです。たとえば様々なバリエーションを持った車を量産したいときにこうした枠組みは役に立ちます。タイヤの大きさやホイールベース、車体の色などをパラメトリックにコントロールできるようにしておけば「その枠組みの中で」多彩なバリエーションを生成できるでしょう。しかし、タイヤが8つ放射状についた車を作ることを想定して設計するでしょうか。左右のタイヤのサイズが異なる車を可能性として残すでしょうか。答えはNOです。そうした無数の外れ値を想定して設計することは最終的にEverythingという究極の抽象オブジェクトからの派生として定義されることになり、実用的な意味をなしません。こうした理由から、制作時に「適切に」パラメータを制限していくのですが、その「適切さ」はしばしば退屈です。アドホックに制作したものが持つ逸脱は統一感を破壊するとともに、退屈さも打ち壊してくれます。しかし、アドホックな制作の工数的限界を考えると全面的にアドホックな制作をすることが最善とは言えません。パラメトリックな設計とアドホックな気まぐれを混入させる余地のバランスをコントロールする必要があるでしょう。

前提2と前提3を思い出してみてください。

[前提2]

コントロール可能なパラメータは無数にあり、それぞれのパラメータはリンクしていたり、パラメータとしての階層が存在する。

[前提3]

人間が意識的にコントロール可能なパラメータは限定的である。無意識にコントロールしているパラメータもまた有限に存在する。無数ではない。また、コントロール可能なパラメータを知覚するためには一定の学習などが必要となる。

そのままでは無数のパラメータを絞り込むことが出来ず、身動きが取れないので大半の部分を確定したものとして扱う必要があります。こうすることで、制作者が決定しなくてはいけないと知覚するパラメータが爆発的に増えていくことを防ぐことができます。翻ってプロセスの一定の割合でパラメータの確定を行う必要があるものは手戻りの「節」が発生します。ある部分を変更しようと思ったときに相応の手戻りがあるため、「そこまで戻るくらいならこれでちょっと進めてみようか」という判断を後押しします。これがその時点で妥協した判断だったとしても、後のプロセスで良い判断だったと評価が変わることがあります。そうした状態から生まれたものが持つ独自のトーンはしばしば偶然から生まれるマジカルなものとして処理されますが、実際には制作フローの選択時にその発生確率がコントロールされていると解釈することも出来ます。

やや本題から逸れますが、この項目で触れたUndo/Redoという現代では当たり前に実装されている機能に関して独特の設計が行われているソフトウェアの事例を紹介しましょう。

上の図はQuillというVR用のアニメーションソフトウェアです。QuillはVR空間上での基本的な3Dペインティング機能に加えてAnimate(旧Flash)のようなアニメーション機能を持っており、単体でVRアニメーションを作成が可能なソフトウェアです。Goro Fujita氏は最もこのツールを使いこなしており、多くの使い方は彼に立脚しているといっても良いでしょう。

Quill – Painting & Animation Techniques

このツールはVR用という操作方法が特殊なプラットフォームに向けて開発されているため、様々な部分が他のツールと異なっています。たとえばプリミティブツールが存在しないことは多くの3Dツールの使用者にとって驚くポイントでしょう。ライティング機能も存在しないため、最も広く使われている「影」の作り方は影を作りたいオブジェクトを丸ごと複製し、少しずらしたところに黒く塗りつぶして配置するという極めて富豪的な処理で行われます。そうした特殊なQuillですがUndo/Redoに関しても特殊です。

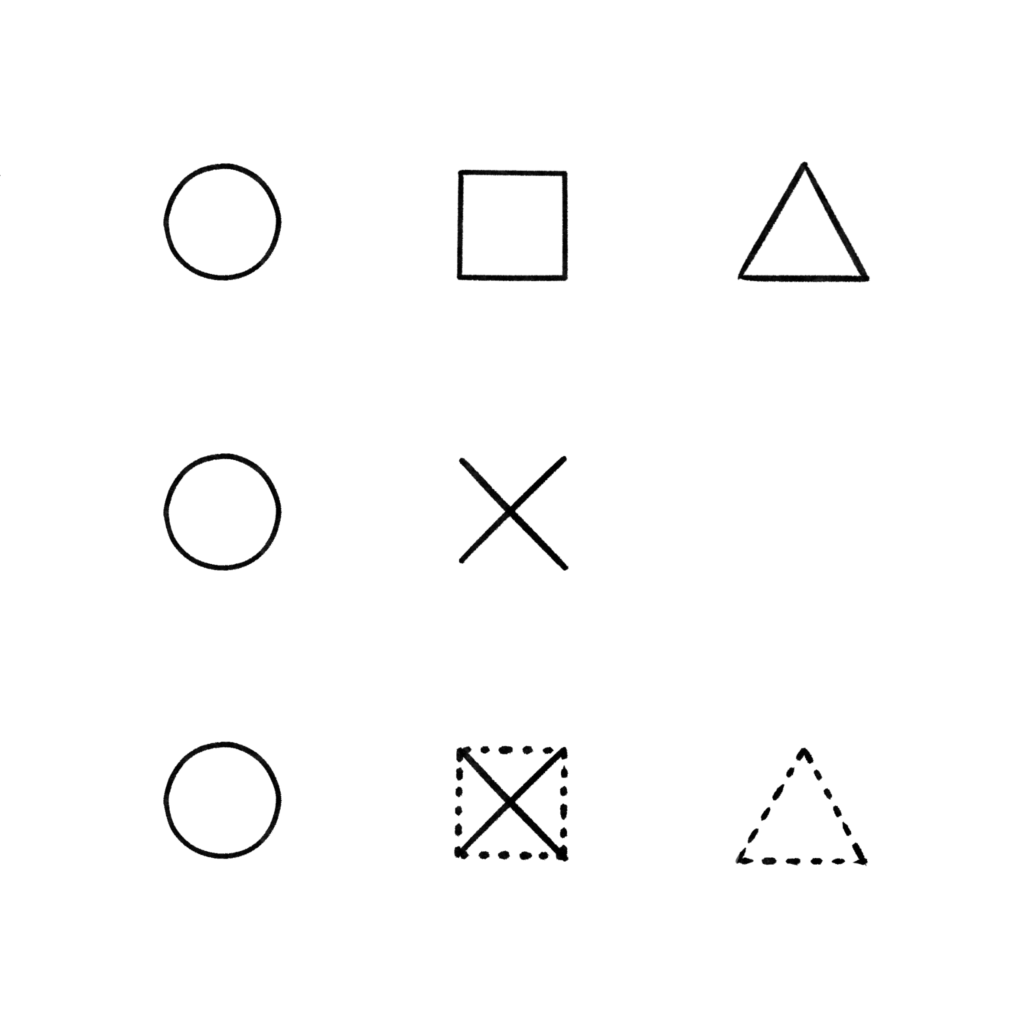

通常のソフトウェアでのUndo/Redoは「直前の操作ポイントに戻す」「現在の次の操作ポイントへ移動する」という命令として設計されています。しかし、操作履歴が木構造ではなく上書きされるリボンのような構造になっていることによって、Undo後にRedo以外の操作を行うと操作履歴が消えてしまい、「操作履歴の空間を移動している」という体験が損なわれることがあります。

クリエイティブツールにおいてもよい設計なのかは議論の余地がありますが、木構造のUndo/Redoを実装しているものは存在します。テキストエディタのEmacsで使用することができるUndo-TreeはGUI上でツリーを確認しながら分岐点へ戻る命令を提供します。

EmacsのUndo-Tree(出典:https://www.emacswiki.org/emacs/UndoTree)

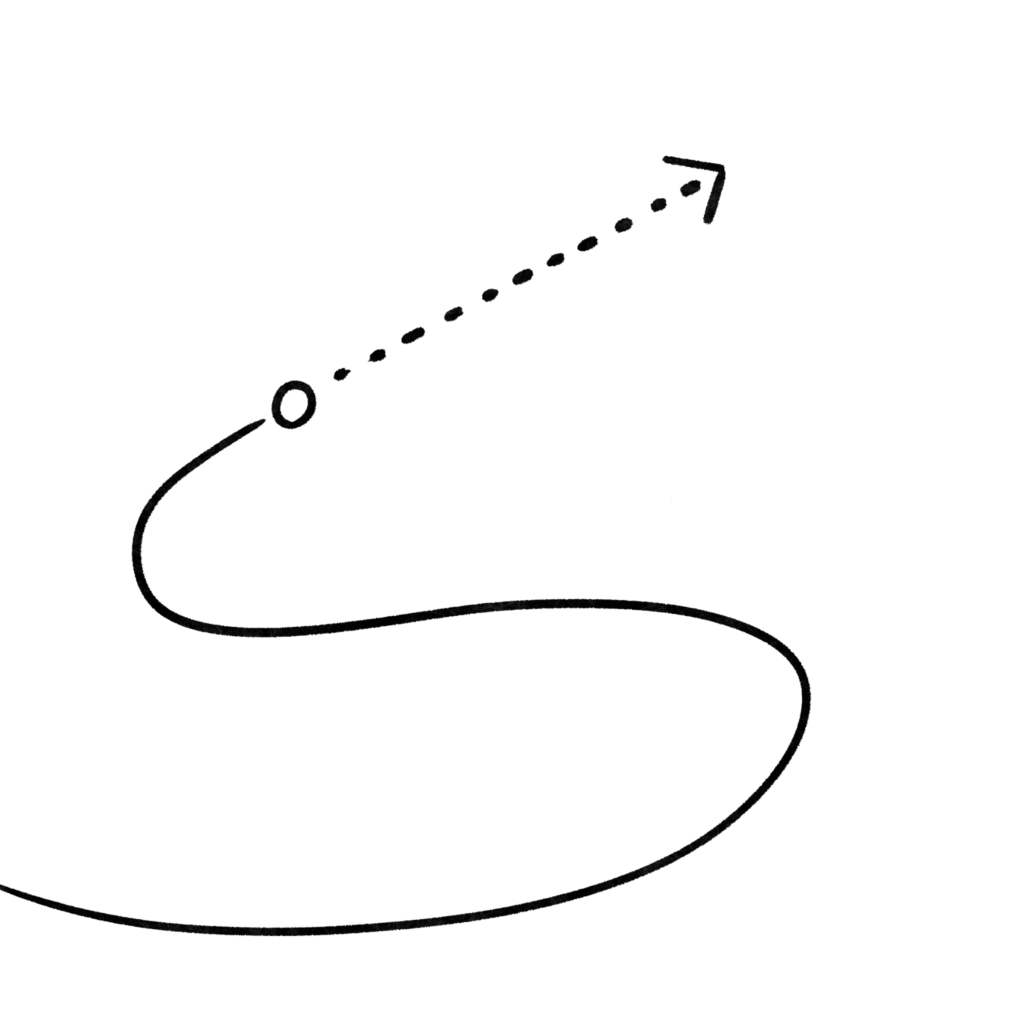

Quillはこうした木構造の柔軟性を持っているわけではありません。Quillはアナログスティックを左右に倒すと手順を戻したり進めることができます。Undoは通常のソフトウェアと同様で操作をひとつ手前に戻すという命令です。Redoに関しては特殊で、「アンドゥをキャンセルする効果、あるいはオブジェクトをコピーしながら変形操作をした場合にのみ、その操作を繰り返す」という挙動をします。この「直前の操作を繰り返す」という命令自体は特殊ではありません。たとえばAdobe IllustratorではTransform Again(ctrl+D/command+D)という命令で直前の操作を繰り返すことができます。Quillの操作感が独特なのは、これが特定条件下に限定されるとはいえRedoとTransform Againという命令が統合されているという点と、それがアナログスティックにアサインされているという点です。

手順の接線方向への補助線が引かれているという操作感覚は独特で、可能性空間の移動という観点でインターフェースの可能性を感じさせます。AfterEffectsのloopOut(“continue”)や、キーフレーム情報が欠落した動画のデコードに近い感触で、操作の地すべり感とでも言うべき感触があります。

AIが十分に統合されたソフトウェアでは「取りうる可能性のある操作の選択肢」がジョイスティックのY軸に割り当てられ、そのステップを前後するためにX軸が割り当てられた世界線の移動インターフェースとして再設計される可能性があります。過渡期には、こうした操作している実感を得られるインターフェースが人間の慰安のために必要とされるでしょう。

社会性

制作物を継続的に作り続けるにはリソースが必要です。リソースの獲得を制作と無関係なところから行わない限り、ある程度まで制作物そのものがリソースの獲得に寄与する必要があります。リソースは金銭的なものや評価が主で、それらを獲得するためには一定の賛同者、理解者が必要です。

しかしながら、制作者の関心とリソースを供給する側の関心や嗜好にはしばしば乖離がおこります。制作を続けていく中でより興味を持つ部分と、鑑賞を続けていく中で興味を持つ部分にはズレがあり、熟練した鑑賞者と熟練した制作者の間での関心の乖離を避けることは難しいでしょう。ある程度両立することは可能ですし、目指すべきとも思いますが、制作に充てている時間を鑑賞に割いている熟練した鑑賞者と同等の感覚を持つのは容易ではないと感じます。

もちろん必ずしも多くの人の関心や嗜好と一致させる必要はありません。リソースの収支がプラスであれば制作を維持することができるのですから、大量のリソースをもたらす少数と一致することでクリアすることも出来ますし、単体の制作物ではなく複数の制作物の合計で帳尻を合わせることも可能です。制作と社会性という言葉の組み合わせは現実との折り合いというネガティブな印象を持たれるかもしれませんが、社会性を一切顧みないもので満たされた空間はほとんどの人にとってとても退屈か、苦痛なはずです。

「社会性」のコントロールが意図的なものなのかどうかは外部からは分かりづらいことが多いでしょう。それは、コントロールが意図的と分かってしまっては興覚めという側面があるためで、それが意図的かどうかは隠蔽される傾向があります。

いくつか一般的な「社会性」の要素を考えてみましょう。

たとえば

・生理的に心地よいこと

・長期的に制作が継続されること

・一貫性のあるトーンで作られていること

・大きなコストを支払ったことが明らかなこと

・その制作物を高く評価することが評価者自身に不利益をもたらさないこと

などが代表的です。

生理的に心地よいことは強力な社会性です。人のプリミティブな部分に訴えかけるアプローチで、多くの人にある程度共通した嗜好があります。もっと細かく言えば、「生理的に心地よくないこと」に多くの共通点が見いだせると言ったほうが実態に則しているでしょうか。もし、この社会性を捨てた良いものを作るのであれば、ほかの社会性で相当補う必要があるでしょう。たとえば飲食店で「不味くないこと」を回避せずに社会と結びつきを作るのは特殊で困難な道のりであることは想像に難くないでしょう。

一方でこの社会性を意図的に持たないことが戦略的に行われることもあります。鑑賞者に寄り添わない、甘やかさないという態度は社会的に合意の取られている「高尚さ」や「格式の高さ」をもたらすことは制作者側も理解しており、そちらの社会性がより求められるケースではこうした社会性要素の変換が行われます。たとえば安価なブランドがモデルに笑顔を作らせるのに対して、高級ブランドはモデルが不機嫌な表情をしているのはそのためです。

複数の作品がキャリアの中で一貫性のあるトーンを纏っていると、多くの人に何をしようとしていたのかが伝わります。数列の規則性を問う問題で3つだと定まらないルールが8つだとより安定したルールの伝達が可能になることに似ています。

しかし、実際には次の2つのパターンがあります。

1.制作者本人にとっては自明な課題を、社会性のために意図的に扱い続けている場合

2.特定の領域を深く掘り下げた結果、鑑賞者との知覚に格差が生じ、制作者にとって自明なことを扱っているように見えてしまう場合

そのため鑑賞者としては謙虚な姿勢でこの2つのパターンを見分ける必要があります。一方で制作者の側からすれば後者を偽装する誘惑に打ち勝つ高いモラルが求められるでしょう。

投入したコストに関してはシンプルです。多くの人は評価の基盤に拠り所を求めています。投入したコストが多ければ少なくともその分の価値は保障されているだろうと考えますから(実際はまったく違うのですが)、高価な材料や大量の手数がアウトプットから窺い知れることは強い社会性を持つことがあります。長期的に継続していることも、時間リソースを大量投入していることを示唆するので、この要素と関連があります。

最後の「その制作物を高く評価することが評価者自身に不利益をもたらさないこと」という項目は、他の項目と密接に関連しています。前回の「よさについて」の項目でも触れましたが、現代人が評価するうえでの高潔な立場を保つのは難しく、評価に対する評価という観点を強く意識させられています。この圧力に晒されている状態では、安心して高評価出来ることが重要視されます。その時代の倫理観に即しているかどうかという観点がかつてなく重要視されているのは、倫理観そのものの向上という要素だけではなく、この圧力に耐えられることが評価の源泉になっているからでもあります。これは評価者が階層を転落しない安全性の提供と言い換える事もできます。

不利益をもたらさないだけではなく、積極的に利益を与えようとするものもあります。表面上こうした評価に対する評価という圧力に耐えられないようなパッケージにしておきながら、埋め込まれたコードを読み解くことで実際はそうではないという二段構えの構造にすることで高く評価するものをフィルタリングし、評価者が階層を駆け上がる手段を提供するという様式は、現在では広く見られる「エンターテインメント」のあり方です。しかし、こうした「機能」を計画的に提供することをサービスと呼び、巧妙にサービスが提供できることをスマートであるとすることには個人的に抵抗があります。

社会性という要素それ自体はつまらない要素です。個人がコントロールできず、社会の価値観によって決まるため、コントロールしているというよりは、社会からコントロールされる量をどう調整するかという観点が適切でしょう。しかし、この要素について考えることは決して悲観的なことばかりではありません。社会の価値観から外れたものを社会に送り出すときに、社会性の要素は隠れ蓑として機能します。原則として社会からのコントロールは少ないほうが望ましいですが、継続的な制作を目的としてこの隠れ蓑が抑制的に使用されているかぎり、それは非難されるべきとは考えていません。

被リファレンス性

アカデミックな世界では論文のインパクトファクターという定量的な形で影響力が可視化されるわけですが、一般的な制作物はそのような形で影響の経路が明確なものではありません。映像に領域を絞って考えてみても、リファレンスとして頻繁に挙げられる作品群には特徴があります。具体的に例を挙げてみましょう。たとえば音に同期した映像であれば次のようなものが代表例としてよく挙がります.

An Optical Poem – produced by Oskar Fischinger 1938(Oskar Fischinger)

Synchromy – Norman McLaren(Norman McLaren)

Coldcut & Hexstatic – Timber(Hexstatic)

Autechre – Gantz Graf (Official Music Video) 1080p HD(Alexander Rutterford)

これらの作品に共通しているのは、ひとつのアイデア、美意識で一貫しているということです。もちろんそれぞれがエポックメイキングな作品であったという事実はありますが、数あるエポックメイキングな作品群の中でもこれらがある要素について特化しているという特徴によって人々に言及されやすく、それゆえに記憶に残りやすかった可能性を無視することはできません。また、他者にある要素を伝えたいときに、相手がその要素を取り出せる能力が高いかどうかに関わらず伝達しやすいという要素も大きく影響しているはずです。

すなわち、歴史の中に組み入れられることを目的とするのであればワンアイデアで構成するのは強い戦略です。もちろん、これらの作品群が戦略的にそうしているかどうかは明らかではないですし、それは同時代に存在した「残らなかった側の作品群」を含めた空気を知っている制作者がかろうじて嗅ぎ取れる類の匂いです。歴史を参照した上でアップデートを試みる行為そのものは賞賛されるべきことで、大いに取り組むべき課題でしょう。一方で、そのこと自体の素晴らしさと、歴史に残りやすくするために表現をコントロールすることは分離するべき事柄です。

被リファレンス性は制作に対しての無用な枷ともなるという点も含めて、コントロール可能な要素を持っているにもかかわらず、コントロールするべきではない類のパラメータです。自身の記憶やリファレンスがこういったパラメータ由来による生存バイアスで偏りを受けていることを認識し、その上で「自分は悪用しようとしなかっただろうか?」ということを振り返り確認するに留めるのがこのパラメータとの適切な距離感です。

最後に、すべての制作者が「歴史に連なりたい」「未来への礎になりたい」という欲求を持っている、またはそれが善いことである、という前提はいささか慎重さに欠けるという指摘をする必要があります。最終的ににそうした欲求を持たない、あるいは「連なりたくないもの」はアーカイブを拒絶しながら退場し、文化の構成員ではなくなるでしょう。しかし、彼らは意思に反して蒸留されます。そして蒸留されてなおも、薄弱な繁殖欲求と権威からの逃避欲求が独特のトーンを帯びて自身に組み込まれているという実感があります。この「連なりたくない」という社会的営みと矛盾する願いは「蒸留されて多くを散逸する」という形でのみ部分的に成就可能です。散逸したいという願いに対しての散逸を押し止めるあらゆるアプローチは敵対行為になってしまいますが、この価値観が確かに存在することそのものを伝えるのが、我々が辛うじて出来る向き合い方であると考えています。