映像作家でメディア研究者の佐々木友輔さんが、映画、写真、美術、アニメにおける〈風景〉と、それを写し出す〈スクリーン〉を軸に、さまざまな作品を縦横無尽に論じる連載。1970年前後に議論された「風景論」を出発点にしつつ、その更新を目論みます。第3回ではいずれもニュータウンを舞台に、開発に抗する狸たちの闘争を描いた『平成狸合戦ぽんぽこ』と、3人の女性の移動を追う『すべての夜を思いだす』を取り上げ、遊びや遊歩といった要素が、風景、そしてその土地の歴史に対するどのような介入として表れているのかを考えます。

遊ぶ狸たち──高畑勲『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994)

高畑勲による長編アニメーション映画『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994)では、東京郊外・多摩地域の里山が造成され、多摩ニュータウンが開発されていく風景を描くための参考資料として、小林のりおの写真集『Landscapes』(1987)が用いられたという[1]。木々が伐採され、地面が掘り崩され、赤茶色の土が露出した風景は、作中の狸たちによって「空っぽが丘」ならぬ「のっぺら丘」と呼ばれている。彼・彼女らは故郷の森を守るために、「化学」と呼ばれる変身・擬態術を駆使して工事を妨害したり、怪奇現象を起こしたりして、人間を追い払おうと奮闘する。

繰り返し指摘されてきたように、人間という支配的権力の侵略に抗する狸たちの闘争には、高畑勲や宮崎駿、鈴木敏夫自身も関わってきた学生運動や労働運動の経験が色濃く反映されている。またこの文脈の映画との関わりで言えば、同作は小川プロダクションの「三里塚」シリーズも想起させる[2]。1968年、小川紳介は映画制作スタッフらと共に成田市三里塚に移住し、現地の農民と共に暮らしながら新東京国際空港(現在の成田国際空港)の建設反対運動に参加し、その生活と闘争の日々を記録し続けた。三作目となる『三里塚 辺田部落』(1973)では、直接的な反対運動よりも農村での日常を見せることに多くの時間を割き、おんなおびしゃや念佛講といった村の伝統行事、老人の雄弁な語り、農作業やその合間に繰り広げられるお喋り、一堂に会しての寄り合いや宴会などを豊かに描くことで、そうしたかけがえのない生活や文化を蹂躙しようとする権力の非道さを告発した。同様に、『平成狸合戦ぽんぽこ』の狸たちもよく喋り、よく遊ぶ。幽霊や妖怪に化けて人びとを驚かし、げらげらと笑う。宴会を催し、歌い、踊り、酒に酔いしれる。終盤には「遊び心をなくせば、狸ももはや狸ではない」と語られ、狸が奔放に遊ぶ姿を見せつけることこそが、人間に対する最大の抵抗として描かれる。「この部落を壊しにくるか[3]」と。

ただし狸たちも一枚岩ではない。人間の侵略に憤りつつも、その生活や文化に関心を持ち、憧れてもいるというアンビバレントな感情を抱えている。それゆえ、正吉をはじめとする慎重派はすべての人間を排除することに躊躇い、以前のように少数の人間たちとの共生の道を探ろうとする。権太をはじめとする強硬派は徹底的な排除の姿勢を貫き、仲間の生ぬるい活動に苛立ちを募らせる。狐にそそのかされ、人間社会に同化して生きる道を主張する動きも出てくるが、化学で人間に擬態できる狸は数が限られており、さらなる分断を助長してしまう。高畑は、権力に抵抗する集団が長きに亘る暴力と圧力により次第に追い詰められ、やがて内部分裂を起こし、散り散りになっていく過程を冷徹に描き出している。

現実の多摩地域が辿った歴史と同様、ニュータウンは予定通り建設され、狸たちの闘争はあえなく敗北に終わる。人間はその戦いを一夜の夢か幻のようなものと見做し、瞬く間に忘れ去っていくだろう。なぜなら狸がどれだけ派手な変身をして、大規模な百鬼夜行を催しても、その姿は一切カメラに写らず、記録に残らないからだ。また高畑は、コミカルにデフォルメされた「記号的身体[4]」を持つキャラクターとして狸の活躍を描きながら、別の場面では写実的な狸も描くことで、人間の目にはあくまで変身もしなければ言葉を発しもしない普通の狸としてしか見えていないことを示唆する。写実的に描かれた狸が車に轢かれ、無惨に斃れている姿は、無邪気に遊ぶ変幻自在な記号的身体との対比をますます際立たせる。高畑は狸たちの遊びや闘争を通じて、決して歴史に残らず、忘却されていった無数の生を想像するよう促すのだ。

高畑勲監督『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994)

出典=https://www.ghibli.jp/works/tanuki/

遊歩する女たち──清原惟『すべての夜を思いだす』(2022)

2022年に清原惟が制作した映画『すべての夜を思いだす』もまた、多摩ニュータウンを舞台としている。友人の引っ越し先を探す知珠、各家庭を訪問するガス検診員の早苗、亡くした友人の家を訪ねる大学生の夏という世代の異なる三人の女性が、時に遠回りや寄り道をしながらニュータウンを歩き回る姿をカメラは追いかける。一応、各自の目的地は設定されているものの、そこで劇的な展開や事件が起きるわけではなく、探訪の意図や目的、事の顛末や真相は曖昧にしか示されない。三者のエピソードにも強いつながりはなく、移動の過程で時折すれ違ったり、同じ場所に偶然居合わせたりするのみである。

清原惟監督『すべての夜を思いだす』(2022)

©2022 PFFパートナーズ(ぴあ、ホリプロ、日活)/一般社団法人PFF

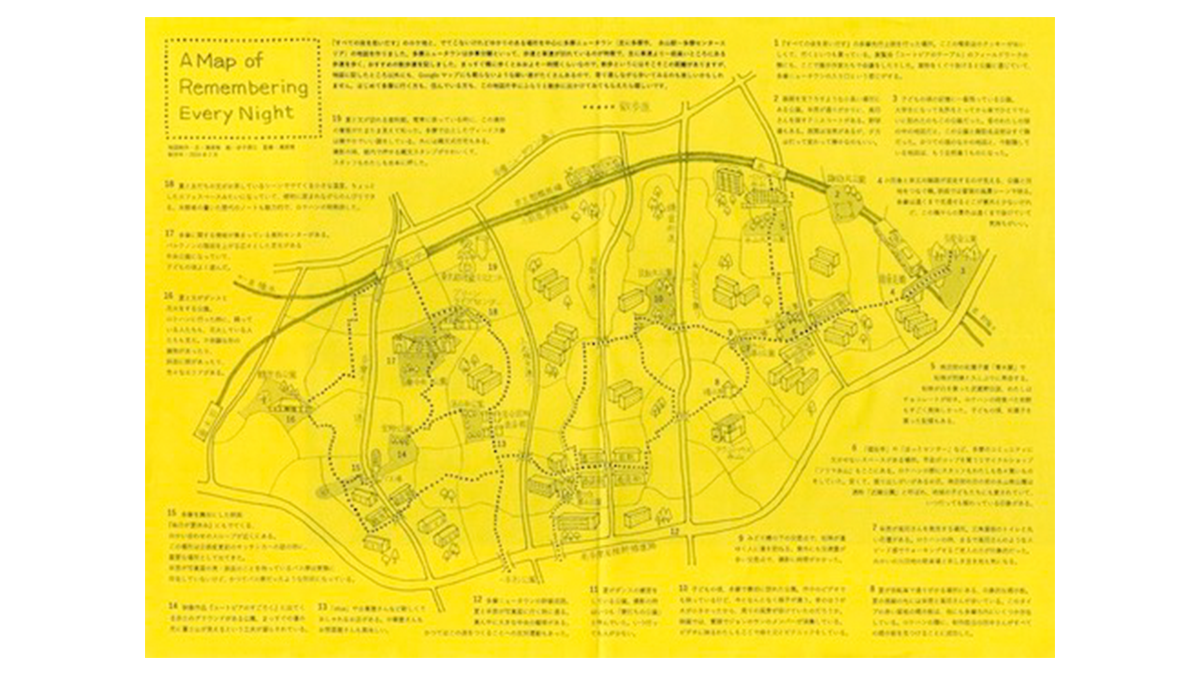

このように同作は、明確な目標設定と因果関係の連鎖によって進行する古典的な物語映画のスタイルから大きく逸脱しており、どちらかと言うとオープンワールドを散策するデジタルゲームのプレイ動画を見ている気分になる。作中に映し出される多摩ニュータウンはまるで巨大な箱庭のようで、その外部には何も存在していないのではないかと思わせるし、三人が道中で出会う人びとの言葉もどこかぎこちなく、NPC(ノンプレイヤーキャラクター)と会話しているかのようだ。ちなみに劇場公開時にパンフレットとして販売されていた『すべての夜を思いだすの本』(2024)には、「A Map of Remembering Every Night」と題されたA4サイズの地図が折り込みで同封されており、映画のロケ地を聖地巡礼することも可能である。

「A Map of Remembering Every Night」(2024年2月制作)

地図制作・文=清原惟、絵=砂子房江、監修=清原理

明白な目的や物語が設定されていないために、映画の中心は自ずと散策中のふとした出会いや寄り道になる。三人にとってこの場所は生活圏内なのだから、どこも見慣れた風景なのかと思いきや、ニュータウンの入り組んだ構造は少し道を外れただけで彼女らを未知の世界へと連れ出す。目覚めながら夢を見るように、見知った場所を見知らぬ場所のように体験する「女性遊歩者[5]」として、彼女たちはある程度管理された安全な森の小径をふらふらと彷徨い歩く。和菓子屋に立ち寄ってみたり、子どもが打ち上げたバトミントンの羽根を取るために木登りをしてみたり。ベランダ越しに世間話をして蜜柑をもらったり、行方不明の老人を自宅まで送り届けたり。ダンスの練習をしたり、夜に友だちと花火をしたり……。行く先々でちょっとしたミニゲームが発生し、クリアしてささやかな達成感を得たり、時にはアイテムを獲得したりもする。『平成狸合戦ぽんぽこ』と同様に、『すべての夜を思いだす』もまた「遊び」を重要な要素とする映画なのだ。付言しておけば、清原が助監督を務めた『石がある』(太田達成監督、2022)も、偶然河原で出会った男女が束の間の遊びに興じる「現代のヴァカンス映画[6]」であった。太田は『すべての夜を思いだす』の監督応援として参加しており、清原と関わりのある作家たちの間で遊歩的なテーマが共有されていることが窺える。

太田達成監督『石がある』(2022)

©inasato

故郷としてのニュータウン

ただし『平成狸合戦ぽんぽこ』の遊びと『すべての夜を思いだす』の遊びとの間には、もちろん大きな違いもある。前者が多摩ニュータウン開発以前の里山を狸たちの故郷もしくは遊び場として描くのに対し、後者は開発以後に生まれた世代を主人公に据え、ニュータウンそのものを彼女らの故郷や遊び場として描く。こうした立場の選択は、清原自身が多摩ニュータウンで生まれ育ったという出自を持つことにも関係しているだろう。そこは本来あったはずのものが失われた場所(のっぺら丘)ではなく、生まれた時から身近にあった近所の空き地、自由に遊ぶことができた子どもたちの原っぱなのだ。

自分自身の故郷としてニュータウンを捉える視点は、1992年生まれの清原の前後世代に共通して見られる特徴と言えよう。郊外論や風景論の刷新を掲げて活動を行ってきた筆者(1985年生まれ)もその中に含まれるし、2017年にニュータウンをテーマとする展覧会「ニュー・フラット・フィールド」(デジタルハリウッド大学八王子制作スタジオ・旧三本松小学校)を企画した中島晴矢と原田裕規(共に1989年生まれ)、石井友人 (1981年生まれ)にも同様の傾向を見出せる。例えば中島の映像作品《バーリ・トゥード in ニュータウン》シリーズ(2014–)では、彼にとっての二つの原風景、すなわち幼少期に過ごした港北ニュータウンの風景と、思春期に「情操教育[7]」を受けたプロレスの風景を組み合わせ、一つの画面上で出会わせることが試みられている。港北や多摩、千里など各地のニュータウンに赴き、管理が行き届いた清潔で均質な住宅地の只中で路上プロレスに興じる姿は──戦いながら移動し、舞台を変えていく遊歩的な側面もある──確かに異物感に満ち、中平卓馬のように均質な風景のヴェールを切り裂いているかに見える。だが他方では、ロケ地の一つであるパルテノン多摩がギリシャのパルテノン神殿に似ているという理由で命名された事実からも窺えるように、ニュータウンはそもそも、土地の歴史や文脈を無視した雑多なものが混在させられた場所でもある。中島はニュータウンの論理を用いてニュータウンの風景を異化することで、故郷に対する愛憎を表現しているのだ。

中島晴矢《バーリ・トゥード in ニュータウン ーパルテノンー》(2017)

シングル・チャンネル・ヴィデオ、19分33秒

またニュータウンを直接の舞台とする作品に限らず、より広範に「ニュータウン的」あるいは「郊外的」な環境を題材とした作品の中にも、その場所を故郷とする世代の物語が散見されるようになった。イシグロキョウヘイ(1980年生まれ)によるアニメーション映画『サイダーのように言葉が湧き上がる』(2021)では、大型ショッピングモールの屋上に秘密基地を構え、遊び場とする子どもたちが描かれる。かつて『ゾンビ』(ジョージ・A・ロメロ監督、1978)で消費社会を象徴するディストピアとして風刺的に描かれたモールは、それ以前の社会を知らない世代の登場により、生きていく上での所与の条件として在るような「新しい自然[8]」として捉えられるようになったのだ。

そしてもう一つ、上記の作品群には重要な共通点がある。それは、与えられた環境や条件をそのまま受け入れるのではなく、寄り道(『すべての夜を思いだす』『石がある』)や場所の占拠(《バーリ・トゥード in ニュータウン》『サイダーのように言葉が湧き上がる』)など、本来の用途とは異なる場所の利用方法を考案したり、独自のルールを導入したりすることによって、シチュアショニスト的な「状況の構築[9]」、あるいは社会秩序を内部から弛ませる「日常的実践[10]」を行うスタイルだ。人間への愛憎を百鬼夜行として表現した狸たちと同様に、1980〜90年代生まれのアーティストたちもまた、規範から逸脱した遊びによって故郷の風景を変容させ、企業や国家からの借り物ではない、自分たち自身の場所を作り上げようとするのである(権太には「生ぬるい」と一蹴されてしまうかもしれないが)。

物質に宿る記憶──アンフラマンスな風景

ニュータウンが故郷として再発見されるようになったのは、バブル経済に後押しされた繁栄の時代を過ぎ、景気の悪化や少子高齢化によって斜陽の時代を迎えたためでもあるだろう。2016年に『平成狸合戦ぽんぽこ』の聖地巡礼記を著したnoirseは、団地の老朽化と住民の高年齢化が進み、樹々や雑草が繁る鬱蒼とした永山団地を見て、「当時はぴかぴかだったニュータウンが、自然の恨みを買い、その後じわじわと、復讐に遭っているのではないか[11]」と述べている。また2019年に『平成狸合戦ぽんぽこ』がテレビ放送された際には、今では多摩ニュータウンはゴーストタウン化し、かつて里山を追われた動物たちが戻って来て楽園を形成しており、「結果としてタヌキたちの大勝利になっている[12]」とのコメントがSNS上で大きな話題となった。『すべての夜を思いだす』に記録されたニュータウンも、がらんとして人気がなく、まるで太古に失われた巨大文明の遺構のようである。さわさわと聞こえる風の音や鳥の声に混じって子どもたちの遊ぶ声が聞こえてくるが、その姿が映し出されることは滅多になく、思わず狸の悪戯による幻聴ではないかと疑ってしまう。時折現れる住人たちもどこか浮世離れしていて、現実感がない。清原は東京藝術大学大学院在学時の師である黒沢清を思わせる演出で、ニュータウンに生きる人びとを幽霊のように描いている。

清原惟監督『すべての夜を思いだす』(2022)

©2022 PFFパートナーズ(ぴあ、ホリプロ、日活)/一般社団法人PFF

このように、たった数十年で勢力図は塗り変わり、あれだけ栄華を誇っていたはずのニュータウンの記憶も今や忘れ去られようとしている。映画のタイトルが端的に示しているように、忘却と想起は『すべての夜を思いだす』の中心となるテーマだ。清原は個人の記憶の不確かさや頼りなさを繰り返し強調する。早朝にふらりと行方をくらませていた老人は、他所の家を自分の家だと思い込み、ドアの鍵が開かないことに困惑する。夏は友人と東京都埋蔵文化財センターを訪れ、展示されている土器が縄文時代中期(4500年ほど前)に作られたと聞いて「途方もないね。私は昨日のお昼ご飯も思い出せないよ」と漏らし、「これ作った人もそれは同じじゃない?」と返される。2人は共通の友人を亡くしており、いつかは彼のことも忘却してしまうのではないかと恐れている。暗闇の中、花火の火を絶やさないように気遣いながら、2人は遠い未来に思いを馳せる。

「4500年後にさ、ダイがいたことを誰か覚えてるのかな。」

「土偶もないし、消えちゃうかもね。花火も煙になっちゃってるし。そういうものなんだよね、きっと。」

どうすれば記憶の火を絶やさず、いつまでもつなぎとめておけるのか。その手がかりは、土器およびその材料となる土が象徴的に示しているモノの物質性にある。清原は、多摩ニュータウンを開発するために切り崩した山の土が、同じニュータウン内を整地するために使用されたと知り、「まだこの土地にその土があることになぜかほっとした[13]」と述べている。『すべての夜を思いだす』においては、その土地に何かしらの物質として残されたものだけが、記憶の継承の役割を担っている。埋蔵文化財センターの収集物、数字を刻み続けるガスメーター、ネガフィルムとその引換券、リサイクルショップの品々、ホームビデオ、そしてニュータウンという巨大な遺構……。アメリー・ヘイスティなら「デトリタス」と呼ぶであろうそれらの物質に触れることで、すべての夜に思いを馳せることができる。現在を生きる私とこの世を去った友人、縄文時代の人びとの営みとニュータウンで暮らす人びとの営みの間につながりを見出すことができるのだ。

ただし考古学的スケールで展開する清原の壮大な構想は、時代ごとの固有な文脈や具体的な生、自分自身も直接的・間接的に加担している暴力や簒奪の歴史までもミクロな差異として消去もしくは均質化し、例えば「いつの時代も人類は健気に命を繋いできたのだ」というような、乱雑だが当たり障りのない主張で塗り固めた風景のヴェールで覆ってしまうリスクも抱えている。この点で重要なのは、清原が記憶を非言語的な痕跡や気配の中にだけ見出し、また古典的・単線的な物語映画のスタイルを否定することで、出来事の抽象化や歴史の私物化に陥らないよう細心の注意を払っていることである。例えば埋蔵文化財センターで夏が鳴らした土鈴の音は、縄文時代の人びともきっと同じ音を聴いたのだろうと想像させてくれるが、その目的や用途については何も教えてくれない。前回確認したように、スクリーンに映し出されたあらゆる風景は呈示と隠蔽の機能を併せ持つのであり、もちろん『すべての夜を思いだす』も例外ではあり得ない。だが清原はヴェールを極限まで薄くすることで「アンフラマンス[14]」な風景を作り出し、常に具体的な事物に寄り添う姿勢を保つことで、想像力を連鎖させて物語を一人歩きさせる誘惑に抵抗する。そこに私は、私自身も含めてニュータウンを故郷とする世代の美学と倫理を見る思いがする。

清原惟監督『すべての夜を思いだす』(2022)

©2022 PFFパートナーズ(ぴあ、ホリプロ、日活)/一般社団法人PFF

註

[1]季刊誌『PLUS』vol.7(2002)、聞き手・三宅章代、https://www.artbow.com/essay/2002-2.pdf

[2]『平成狸合戦ぽんぽこ』の公開当時から、同作が「三里塚闘争」を想起させることは指摘されていた。例えば馬場広信「遂に到った「気晴らし」の心境に心から拍手」(『キネマ旬報』1994年8月上旬号(No.1138)、キネマ旬報社)では、「大爆笑の陰に毒を少しずつ盛ってきたこの映画は、ラスト30分で三里塚闘争の様相を呈」すると述べられている(p. 46)。

[3]小川紳介『三里塚 辺田部落』(1973)の最後のショットに続いて表示されるテロップの文言。

[4]大塚英志『アトムの命題──手塚治虫と戦後まんがの主題』角川文庫、2009年、p. 141

[5]アン・フリードバーグは『ウィンドウ・ショッピング──映画とポストモダン』(井原慶一郎・宗洋・小林朋子訳、松柏社、2008年、原著1993年)において、シャルル・ボードレールやヴァルター・ベンヤミンが語った19世紀初頭の「遊歩者」が都市の男性主体のみを意味していると指摘した上で、19世紀期半ばのデパート(百貨店)の出現に伴って「女性遊歩者」が可能になったと述べている。デパートは街路を建築の内部に組み込むことによって、女性一人でもショッピングを楽しめる「安全な楽園」を提供した。ニュータウンも同様に、管理を徹底して住民以外を排除することにより、女性や子どもでも安心して散策ができる森や小径を作り上げようとしたのである。

[6]太田達成監督『石がある』(2022)の公式ウェブサイト(https://ishi-ga-aru.jp)より。なお同作については、佐々木友輔「なぜ『石がある』なのか」(『石がある』パンフレット所収、2024年)でも詳しく論じている。

[7]中島晴矢個展「バーリ・トゥード in ニュータウン」(TAV GALLERY)ステイトメント、2019年、https://haruyanakajima.com/valetudoinnewtown/tav_vale_dm1/。なお同作については、中島晴矢「田園都市の憂鬱──港北ニュータウン」(『オイル・オン・タウンスケープ』所収、論創社、2022年、pp. 151–171)にも作家自身による詳しい記述がある。

[8]日本におけるアートの文脈で、消費社会や情報化社会を背景とする「新しい自然」の問題をいち早く取り上げたのは、カオス*ラウンジの展覧会「【新しい】カオス*ラウンジ【自然】」(高橋コレクション日比谷、2010)であった。またその後、メディアアーティストの落合陽一も著作やインタビューなどでしばしば「新しい自然」というキーワードを掲げている。例えば「落合陽一さんに聞く──テクノロジーが住まいにもたらす「新しい自然」の心地よさ」(MISAWA HOME LOUNGE、2021年8月11日、https://www.misawa.co.jp/homelounge/library/homeclub/special/post-589.php)を参照。

[9]ギー・ドゥボール『状況の構築へ──シチュアシオニスト・インターナショナルの創設(アンテルナシオナル・シチュアシオニスト1)』木下誠監訳、インパクト出版会、1994年、pp. 42–43

[10]ミシェル・ド・セルトー『日常的実践のポイエティーク』山田登世子訳、ちくま学芸文庫、2021年

[11]noirse「妖怪を探しに、多摩を歩く──『平成狸合戦ぽんぽこ』聖地巡礼記」『ビンダー vol.4』(特集:高畑勲)ククラス、2016年、p. 136

[12]ぽかさん(@poka_poka)によるTwitter(現X)への投稿。2019年4月5日、https://x.com/poka_poka/status/1114056747407142913

[13]清原惟「はじめに」『すべての夜を思いだすの本』清原惟編集・デザイン・製本・発行、2024年、p. 2

[14]「アンフラマンス」はマルセル・デュシャンによる造語で「極薄」「超薄」などと訳される。明確に定義づけられていない謎めいた概念だが、ここではノート4に記された「(誰かが座っていたばかりの)座席の温もりはアンフラマンスである」という言葉を手がかりに、人間の不在と存在を結びつけると同時に隔てる役割を担う領域を指し示すためにこの語を用いている。Marcel Duchamp. Notes. Flammarion, 2008. p.21.

*次回は1月24日(金)に公開予定です。

第26回PFFスカラシップ作品

『すべての夜を思いだす』 2022年/カラー/116分

*「清原惟監督特集 七つの合図、夢のなかで」[Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、2025/1/17(金)~1/30(木)開催]にて上映予定*

監督・脚本:清原 惟

出演:兵藤公美、大場みなみ、見上 愛、内田紅甘、遊屋慎太郎、奥野 匡

プロデューサー:天野真弓/ラインプロデューサー:仙田麻子/撮影:飯岡幸子/照明:秋山恵二郎/音響:黄 永昌/美術:井上心平/編集:山崎 梓/音楽:ジョンのサン&ASUNA/ダンス音楽:mado&supertotes、E.S.V/振付:坂藤加菜/写真:黑田菜月/制作担当:田中佐知彦、半田雅也/衣裳:田口 慧/ヘアメイク:大宅理絵/助監督:登り山智志

配給:一般社団法人PFF

WEB:https://subete-no-yoru.com/

『石がある』

全国順次公開中

日本/2022/104分/カラー スタンダード/5.1ch/DCP

監督・脚本:太田達成

出演:小川あん、加納土

稲垣創太、稲垣裕太、秀、瀬戸山晃輔、山下光琉

五頭岳夫、チャコ

プロデューサー:田中佐知彦、木村孔太郎/撮影:深谷祐次/録音:坂元就/整音:黄永昌/編集:大川景子/制作:遠山浩司/ 演出助手:中島光/撮影助手:安楽涼/コンポジット:片山享/助監督:清原惟/スチル:柴崎まどか/音楽:王舟

製作・配給:inasato

制作協力:Ippo

配給協力:NOBO、肌蹴る光線

ビジュアルデザイン:脇田あすか

宣伝:井戸沼紀美 宣伝協力:プンクテ

特別協賛:株式会社コンパス 協賛:NiEW

WEB:https://ishi-ga-aru.jp/

本連載にバナー写真を提供いただいているかんのさゆりさんの参加する展覧会が、

東京都写真美術館で開催中です。ぜひ足をお運びください。

「現在地のまなざし 日本の新進作家 vol.21」

出品作家:大田黒衣美、かんのさゆり、千賀健史、金川晋吾、原田裕規

会期:2025年1月19日(日)まで

料金:一般 700円/学生 560円/中高生・65歳以上 350円

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4822.html