映像作家でメディア研究者の佐々木友輔さんが、映画、写真、美術、アニメにおける〈風景〉と、それを写し出す〈スクリーン〉を軸に、さまざまな作品を縦横無尽に論じる連載。1970年前後に議論された「風景論」を出発点にしつつ、その更新を目論みます。第4回では、若松孝二監督『胎児が密猟する時』とシャンタル・アケルマン監督『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』というふたつの「密室」を舞台とした映画を取り上げます。かたやピンク映画の巨匠、かたや女性の生活をクローズアップした作家……両者のあいだにはどのような「密室」観の共通点や差異があるのでしょうか。

松田政男「風景としての性──若松孝二と密室のユートピア」(1969)

おそらく人が「風景」と聞いて思い浮かべるのは、多くの場合、山河や都市といった屋外の風景だろう。だが場所の経験を「見るべきもの」として対象化することで発見されるのが風景であるとするなら、建築の内部空間も風景となり得る。実際、風景論争を主導した松田政男も、そのきっかけとなった論考「風景としての性──若松孝二と密室のユートピア」において、若松孝二の映画をめぐる重要なキーワードである「密室」と「風景」とを結びつけて論じている[1]。本稿では、松田の密室=風景論的観点から若松映画を読み解くと共に、同様の観点から、シャンタル・アケルマンのフィルムも一種の密室映画であると仮定し、両者の比較・分析を行いたい。

ピンク映画の巨匠として知られる若松孝二は、足立正生らと共に反権力の姿勢を貫きながら性と暴力が横溢したフィルムを撮り続け、国内外で多くの議論を巻き起こしてきた。第15回ベルリン国際映画祭で『壁の中の秘め事』(1965)を上映した際には観客から罵声を浴び、国内の映画業界からも「国辱映画」と非難されるなど、派手なエピソードには事欠かない。だがそのスキャンダラスな風評と、実際に若松映画を見たときに感じる印象との間にはややギャップがある。実のところ、彼の映画には観客の劣情を掻き立てるような描写はほとんど見られない。代わりにただひたすら──多くの場合、密室の中で──気が滅入るような鬱々としたセックスと暴力が繰り広げられるばかりなのだ。

松田は「ひとつの部屋」「ひとりの男」「ひとりの女」「ひとつの寝台[2]」があればピンク映画は成立するという矢島翠の言葉を引き、若松孝二の映画は「密室のドラマ[3]」であると規定する。当時、若松映画の主要な客層は若い男性観客だった。彼らはピンク映画の登場人物のように性的に解放された存在ではなく、自室に引きこもって深夜まで受験勉強をしながら、ラジオから聞こえてくる女性アナウンサーの声で自慰をするような生活を送っている。そうした「隔離された真面目さ[4]」を特徴とする若い男性観客にとって、若松映画は、日頃抑圧された性を解放・発散するためのものであるよりもむしろ「ただひらすら考察されるべきもの[5]」、すなわち、自身の欲望を省みるための鏡のようなものとしてあったという。ここで松田は、映画館という密室、若松映画の作中に描かれた密室、観客が引きこもる自宅の密室、そして彼らの内面という密室を、それぞれ構造的に重ね合わせている。

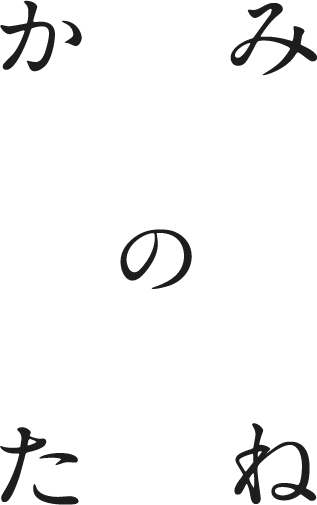

若松孝二監督作品DVD発売予告

若松孝二『胎児が密猟する時』(1966)──思弁的・概念的な密室

別の言い方をすれば、若松映画の密室は、カメラが持ち込まれ、撮影が行われる物理空間であると同時に、「ただひらすら考察される」ために構築された、思弁的・概念的な空間でもある。例えば足立正生が脚本を書き、若松が監督した『胎児が密猟する時』(1966)の舞台となるマンションの一室は、撮影のために壁面全体を白く塗りつぶしたホワイトキューブの密室だ。部屋の主である丸木戸定男(山谷初男)は、その名が示す通り、固有の背景や物語を持つキャラクターであるだけでなく、サディズムの概念を担ってもいる。また密室に監禁される江守ゆか(志摩みはる)も、定男の元妻に瓜二つという設定を担わされている。つまりここでは密室も、その中にいる人間も、本来備わっているはずの固有性を漂白され、若い男性観客の内面が投影されるべきスクリーンとして機能している。

建築家の原広司は、近代以降の社会における支配的な空間概念を「均質空間[6]」と名づけた。均質空間は、周囲の自然環境や場所の特性、文化的な意味や宗教的な意味が排除されており、隅々まで均質であるがゆえに、どのような用途にでも使用できる白紙の空間である。『胎児が密猟する時』の密室もまた、一旦白く塗りつぶすことで均質空間を構築した上で、そこに揺れる水面のような照明を当てることにより、白紙の空間に新たな意味を付与している。すなわち、密室は反出生主義的な思想を持つ丸木戸定男が己の母胎回帰願望を投影した空間となる。定男はこの世界に産み落とされた事実を恨み、「家族」という再生産の制度を否定しながら、同時に「母胎のユートピア[7]」の中で暴君として振る舞い、監禁したゆかを繰り返し鞭で打つ。密室のスクリーンに、家父長制および「母」なるものに対する屈折した欲望が映し出されている。

「風景としての性」の中で、松田は『壁の中の秘め事』と『胎児が密猟する時』、さらに若松が企画・製作に携わった『ニュー・ジャック・アンド・ベティ』(沖島勲、1969)の密室を論じ、出産の否定や乱交の肯定といった反権力的・反家父長制的行動が、思弁的であり母胎的でもあるような密室の中でしか成立し得ないこと、またそうした母胎のユートピアを突破しうる「終末観の不在[8]」──現状を変革するための具体的な戦略の不在──を指摘する。要するに、若松や沖島が描き出す密室とは、革命の季節が退潮を迎えつつあった1970年における若い男性観客たちの閉塞感と退行願望に寄り添いながら、彼らが置かれた状況を内省するよう促し、共に変革の可能性を模索するための思考の場なのである。

風景の対義語/同義語としての密室

続けて松田は、若松孝二の当時の最新作『ゆけゆけ二度目の処女』(1969)に言及する。曰く、同作においては、唯一の降り口が塞がれたマンションの屋上が広義の「密室」として機能している。四方を取り囲むのは住居の壁面ではなく、金網の向こうに広がる青空、東京タワーや高層ビル群といった都会の風景だ。松田はそうした何気ない風景に、私たちを取り囲み、敵対してくる国家権力の作動を見て取る。「国家権力ならば、風景をば大胆に切断して、たとえば東名高速道路をぶち抜いてしまう。私たちが、快適なドライブを楽しんだ時、まさにその瞬間に、風景は私たちを呪縛し、〈権力〉は私たちをからめとってしまうのだ[9]」。

この時、密室という概念は、風景に対して両義的な意味を持たされる。一方で密室は、国家権力としての風景に対立し、その侵犯に抗う私的領域──個人の内面や性の領域──として論じられる。だが他方で密室は、国家権力としての風景に四方を囲まれ、逃げ場をなくしたどん詰まりの状況を表す言葉としても用いられる。文脈に応じて、密室は風景の対義語にも同義語にもなるのだ。

母胎のユートピアに引きこもれば、しばらくは身を守れるだろうが、ずっとそこに安住し続けることはできない。いつかは自ら「ぬくぬくとした母胎のユートピアを一挙に破砕[10]」もしくは「密室の壁を爆砕[11]」しなければならない。そう松田が語る時、密室は明確に風景の同義語として扱われている。そして彼は、実際に密室の壁を打ち砕こうとした実践者として、連続ピストル射殺魔・永山則夫の名を挙げる。東京・京都・函館・名古屋の四都市で四件の殺人を犯した永山の犯行動機は、私的な怨恨や家庭環境に因るものではない。むしろ彼は、日本全国どこに行っても均質化した風景=権力を切り裂くためにこそ弾丸を放ったのではないか……。こう書くことで松田は、それまで「情況」や「密室」といった抽象的な言葉でしか語り得なかったものに「風景」という目に見えるイメージを与え、戦うべき敵の姿をより明確に示そうとした。

だが永山が放った弾丸は、現実には風景を切り裂く前に2人の警備員と2人のタクシー運転手を撃ち抜き、その命を奪うことになった。権力への反抗の試みは、後に死刑囚となる永山も含めて5人の労働者の死という悲劇的な結末を迎えたのだ。

同様に、男性観客と共に苦悩する若松映画の主人公たちもまた、自ら悲劇的な結末を選ぶことでしか密室=風景を脱出することができないと松田は言う。例えば『胎児が密猟する時』の定男は、ゆかをいたぶるために用いていたナイフを奪われ、彼女に滅多刺しにされて殺される。

監禁され、自己防衛のために殺人を犯したゆかという存在は、密室の中で、無自覚のうちに定男との奇妙な共犯関係を結ばされている。一方で、彼女は定男から押し付けられた理想的な「妻」や「母」としての役割を拒絶し、母胎のユートピアとしての密室から脱出しようとする。だが他方では、ゆかが叛逆し、己を取り囲む密室=風景を切り裂くことによってこそ、松田=若松による権力批判のプログラムは完遂され、定男にもある種の解放がもたらされる。「ただひらすら考察されるべきもの」としてのみ存在するはずであった思弁的・概念的な密室は、実のところ、思考する主体だけが関わりを持つ自律的な空間ではなかった。密室を維持しようとする局面においても、破壊しようとする局面においても、女性という他者が召喚され、暴力を耐え忍ぶ役割と行使する役割を共に担わされているのだ[12]。

シャンタル・アケルマン『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』(1975)──「別の物の見方」の提示

「風景としての性」から約5年後、ベルギーでは、シャンタル・アケルマンが『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』(1975)を完成させていた。シングルマザーであるジャンヌ・ディエルマン(デルフィーヌ・セリッグ)と一人息子が暮らすアパートにカメラを入れ、その生活を観察する同作もまた、冒頭で述べたように一種の密室映画として見ることができる。

両者の密室へのアプローチは一見対照的だ。丸木戸定男が壁面を白く塗った無機質でミニマルな密室を構築しているのに対して、ディエルマンの部屋には様々なモノが溢れている。台所だけを見ても、食材や調味料、食器やエプロン、雑巾や手拭きタオル、洗剤、ブラシなど、家事に必要なものがずらりと並んでおり、ディエルマンは実際にそれらの道具を使って料理や後片付けをする。慣れた手つきで、わき目もふらず黙々と日々のルーティンをこなしていく様子を、アケルマンは固定カメラによる長回し撮影で粘り強く記録する。思弁的・概念的な密室を構築し、あくまで考察すべきものとしての「性」や「暴力」を描き出そうとした若松孝二に対して、アケルマンが描き出す家事は、どこまでも具体的な動作や仕草の積み重ねである。

映画理論家のテレサ・デ・ラウレティスは、『ジャンヌ・ディルマン』が従来とは「別の物の見方[13]」を提示したことを評価する。当時から、映画の男性中心的な美学に対して理論的な批判を行ったり、女性独自の美学を探求しようとしたりする取り組みはあったが、そのために用いる理論や美学が男性によって構築されたものであるならば、いまだ男性中心的な世界から抜け出せていないとも言えるだろう。むしろそうした理論や美学自体を根底から問い直し、これまで「美」以前とされてきたものが本当に「美」足り得ないのかを再検討する必要があるとラウレティスは主張する。例えば『ジャンヌ・ディエルマン』に描かれた女性の日常的な動作や仕草は、キスや爆発に価値を置いてきた従来の映画からすると取るに足らないものと見做され、長らくスクリーンから排除されてきた。だがアケルマンは物の見方を変えることで、「美」以前とされてきたものを見るべき価値があるものとして対象化し、家事という営みを風景化した。男性的な美学を、その前提に則って肯定したり否定したりするのではなく、「美」のありようそのものを複数化してみせたのだ。

シャンタル・アケルマン『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』イギリス版予告編

ジャンヌ・ディエルマンと丸木戸定男

ただし『ジャンヌ・ディルマン』と『胎児が密猟する時』との間には──そして、密室の主であるジャンヌ・ディエルマンと丸木戸定男との間には──差異だけではなく、いくつかの重要な共通点もあるように思われる。

ディエルマンは日々、規則正しくルーティンを繰り返してきたが、そのスケジュールには売春という行為も含まれている。作中2日目の午後、彼女はおそらく普段通りの仕方で売春客を家に招き入れるが、そこから次第に生活のリズムが狂い始める。客が長居したせいで調理中のじゃがいもを捨てるはめになったり、コーヒーをうまく淹れられなかったり、何軒店を回っても探しているボタンが見つからなかったり、カフェでいつも座る席を先取りされてしまったり……。そして翌日、彼女はその日の売春客を鋏で刺し殺し、手や服に返り血を付けたまま、ダイニングで放心状態になる。

この殺人の明確な動機が語られることはない。だが、ディエルマンの日々のルーティンが崩れていき、暴力的な衝動に駆られるまでの過程は緻密に描写されており、異様な説得力がある。思い返してみれば、彼女の几帳面さにはやや過剰なところがあり、自身が決めた物事の順序や配置を徹底して守ろうとする振る舞いが多く見受けられた。目的や手段こそ異なるものの、ディエルマンは丸木戸定男と同様に制御不能な他者を排除した密室を構築し、その中に引きこもろうとするのである。

ディエルマンのルーティンには、自宅での家事のみならず、売春や、外出先での行動も含まれている。洋裁店であれカフェであれ、偶然性や不確実性をできる限り避け、自己にも他者にもいつも通りの行動を求める彼女は──松田政男が『ゆけゆけ二度目の処女』について論じたのと同様に──私的な密室を屋外の風景にまで拡張させているのだと言えるだろう。だがその試みは、売春客やカフェ客の予期せぬ行動によって妨害され、己のルーティンを曲げるか、邪魔者を排除するかの二択を迫られる。ディエルマンと定男は共に、密室を維持するために他者への暴力を行使することになり、結果、自ら破滅の道へと向かっていく。

都市のリズムに接続された密室

若松映画において、密室が風景の対義語にも同義語にもなることはすでに述べたが、『ジャンヌ・ディエルマン』にも同じことが言える。すなわち、資本主義や国家権力が作り出した均質な風景からの脱出不可能性を描いた風景論映画として、同作を解釈することができるのだ。

ディエルマンが暮らすアパートでは、夜になると、屋外の光──明滅するネオンのイルミネーションなのか、自動車のヘッドライトなのかは判然としない──が窓から差し込んでくる。『胎児が密猟する時』で白壁を照らしていたのが、母胎回帰を連想させる安らかな水面の揺らぎであったのに対し、ディエルマン宅の室内を照らす光は、規則的なリズムを刻んではいるが、どこか痙攣的というか、生理的な焦燥感を掻き立てる落ち着きのないリズムだ。それはディエルマンの几帳面さや神経質さを象徴しているようにも見えるが、むしろ彼女がそのように振る舞わざるを得ないように仕向ける、外部からの強迫的なメッセージであるとも感じられる[14]。

このリズムを、『電気屋敷』(バスター・キートン、エドワード・F・クライン、1922)や『バレエ・メカニック』(フェルナン・レジェ、1924)、『モダン・タイムス』(チャールズ・チャップリン、1936)など、工業化社会における都市のリズムと、そこに組み込まれた人間の身体を視覚化する試みの系譜に位置づけることもできるだろう。都市のリズムの侵入を許した密室は、資本主義の絶え間ない生産と再生産のプロセスに組み込まれる。ディエルマンは、自ら課したルーティンを守ることを通じて現状維持に高い価値を与え、変革の不可能性を正当化する。さらには、あらゆるものを商品化する市場原理主義の原則に従い、安定した生活を維持するために、自らの性を売りに出さざるを得なくなる。丸木戸定男が他者とのいびつな共犯関係の上に密室を築き上げようとしたのに対して、ディエルマンは他者に頼らず、自分自身の絶え間ない努力と節制によって密室を維持しようとしたが、それでも外部からの介入を完全に遮断することはできなかったのだ。

チャールズ・チャップリン『モダン・タイムス』より

このようにアケルマンは、一方では女性の日常的な動作や仕草を深い愛情を持って見つめながら、他方では、その営みも権力=風景に容易に絡め取られ、利用される恐れがあることに自覚的であり、それが映画全体の出口の見えない閉塞感や悲劇的な結末にも色濃く反映されている。たとえ目の前の男性一人を殺しても、振り下ろした刃は風景まで届かず、ディエルマンと息子の明日以降の生活は好転するどころか悪化の一途を辿るだろう。革命の夢を見ながら死を迎え、共犯者に仕立てたゆかの行く末を案じることもない定男とは、この点が決定的に異なっている。

思い返せば、アケルマンの初監督作となる短編映画『街をぶっ飛ばせ』(1968)では、自身が演じる主人公が家事や食事を済ませた後、美容液で鏡に「もはやこれまで!」と書き残し、充満させたガスに火をつけて自爆テロを起こす姿が描かれていた。台所を中心とした日々のルーティンの克明な描写や、主人公自身が選択する悲劇的な結末は『ジャンヌ・ディエルマン』に通じるし、手持ちカメラによる荒々しい撮影やガス爆発を音声だけで伝える演出はまるで若松映画のようだ。さらに同作では、殺意を向けるべき対象が売春客(『ジャンヌ・ディエルマン』)ではなく、より直接的に「街」そのもの(『街をぶっ飛ばせ』!)に設定されている点でも、松田の風景論と同時代的な共振を示していた。そんな『街をぶっ飛ばせ』から『ジャンヌ・ディエルマン』に至るまでの過程には、密室=風景の切り裂き難さに対するアケルマンの絶望感と、それでもなお小さな風穴を開けてやろうとする苦闘の痕跡が読み取れるだろう。歴史的に見ても、密室=風景に幽閉されてきた主たる被害者は女性であり、主婦だった。1970年代中盤以降、風景論的な主題は「主婦の一日」を描くホームドラマやメロドラマに組み込まれ、変奏されていくことになる。

シャンタル・アケルマン『街をぶっ飛ばせ』より

註

[1]松田政男「風景としての性──若松孝二と密室のユートピア」『朝日ジャーナル』1969年12月号、pp. 12–17

[2]矢島翠「変身のうた」『映画評論』1967年7月号、p. 24

[3]松田政男「風景としての性」前掲、p. 13

[4]浦山桐郎、若松孝二「対談 日本人の性・願望・暴力」『映画芸術』1970年1月号、p. 33

[5]松田政男「風景としての性」前掲、p. 13

[6]原広司「文化としての空間──均質空間論」『空間―機能から様相へ』岩波現代文庫、2007年

[7]松田政男「風景としての性」前掲、p. 14

[8]同前、p. 14

[9]同前、p. 16

[10]同前、p. 14

[11]同前、p. 16

[12]付言しておくと、2000年代から2010年代にかけて隆盛した「ゼロ年代批評」と呼ばれる言説においても、母胎のユートピアとしての密室=風景論と同型の議論が反復されたことは注目に値する。代表的論者である東浩紀が、『Kanon』(1999)や『AIR』(2000)といった美少女(ポルノ)ゲームを積極的に擁護し、それらのゲームには男性オタクの家父長制的なマッチョイズムと、そうした欲望を嫌悪する自己反省性・批評性とが同居していると論じたのに対し(『ゲーム的リアリズムの誕生』講談社現代新書、2007年、p. 321)、宇野常寛は、東の言う自己反省は自己反省として機能しておらず、女性を「所有」する欲望を強化・温存するパフォーマンスに過ぎないと反論した(『ゼロ年代の想像力』早川書房、2008年、p. 204)。加えて宇野は、男性オタク向けの「萌え」文化の源流として漫画家・高橋留美子の名を挙げ、箱庭のような世界で美少女キャラたちに囲まれ、楽園的な日常生活が永遠に繰り返される構造を「母性のディストピア」と名づけて批判している(p. 211)。あるいはテレビアニメ『じょしらく』(2012)を論じたてらまっとは、落語家である5人の美少女キャラが日常を過ごす「楽屋」が、一見外界と切り離されたユートピアとして描かれているようでありながら、実は社会的なものや政治的なものが絶えず侵入してくる不気味な空間──「穴だらけの楽屋」──であると述べている(「どんでん返しのヘテロトピア──『じょしらく』と震災後の日常」週末批評、2022年5月21日、https://worldend-critic.com/2022/05/21/joshiraku-heterotopia/)。てらまっとのこの指摘は、言うなればアニメにおける密室=風景論であり、若松映画における密室を風景の対義語であると共に同義語でもある空間として論じた松田の議論とも通じるところがあるだろう。このように、1970年代初頭の風景論争とゼロ年代批評の類似と差異を明らかにすることも、今度取り組むべき課題の一つである。

[13]テレサ・ド・ローレティス「女性映画再考──美学とフェミニスト理論」『「新」映画理論集成①』フィルムアート社、1998年、p. 152

[14]主婦の生活に介入する都市のリズムの視覚化は、日活ロマンポルノ『ズームイン 暴行団地』(黒沢直輔、1980)にも見られる。夜の団地を捉えたショットにおいて、複数の窓灯りが明滅し、まるでドイツの絶対映画(ハンス・リヒター『リズム21』(1921)など)やフランスの純粋映画(フェルナン・レジェ『バレエ・メカニック』(1924)など)のようなリズムを刻み始める。ここでは、団地という建築物の均質で反復的な性質が戯画的に表現されている。また若松映画の密室も、あらゆるものから隔離された完全な密室ではなく、外部の風景につながる「通路」を持つとの指摘もある。研究者の今井瞳良によれば、若松映画の密室においては団地の物理的な扉や窓のみならず、新聞や電話、テレビ、盗聴器など、密室の内部と外部をつなぎ、情報の送受信が行われるメディアの回路が描かれている。そして『壁の中の秘事』(1965)や『現代好色伝 テロルの季節』(1969)では、そうした外部から侵入してくるメディアの回路をいかにして切断するかが問われるのだ(今井瞳良「団地とメディアと若松孝二」『団地映画論──居住空間イメージの戦後史』精興社、2021年、pp. 145–161)。

*次回は2月28日(金)に公開予定です。