映像作家でメディア研究者の佐々木友輔さんが、映画、写真、美術、アニメにおける〈風景〉と、それを写し出す〈スクリーン〉を軸に、さまざまな作品を縦横無尽に論じる連載。1970年前後に議論された「風景論」を出発点にしつつ、その更新を目論みます。第1回は中平卓馬と西澤諭志という2人の写真家を対比し、大阪万博を蝶番として、現代における権力=風景の様相を考えます。

中平卓馬——風景のデトリタス

中平卓馬と『風景の死滅』

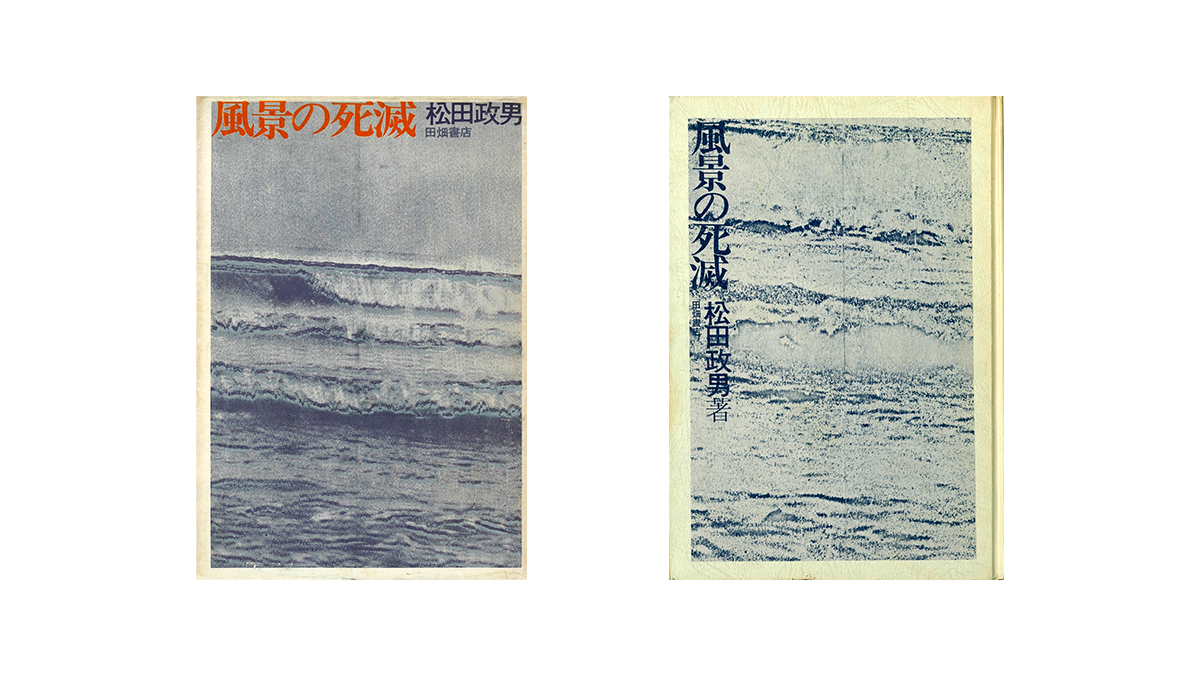

1971年10月25日に刊行された松田政男『風景の死滅』(田畑書店)のカバーには、中平卓馬が撮った海の写真が用いられている。これは中平の『来るべき言葉のために』(1970)にも見開きで掲載されている写真の右頁部分を、トリミングして使用したものだ。画面の上三分の一は空、下三分の二は白い波の立つ海面が記録されており、水平線はやや右肩下がりの構図。水面の複雑なパターンと撮影時のブレボケ、荒い粒子感とが混ざり合い、不可分な関係を築いている。それらは光沢の強い銀のインクでプリントされることで、物質感を伴った鈍い光を反射する。

カバーを取り外すと、書籍本体の表紙にもやはり海の写真が用いられている。こちらは『来るべき言葉のために』の見開き左頁からトリミングされたもので、空は省かれ、海面が全体を覆うようにデザインされている。プリントはカバー以上に荒く、一見、海なのかどうかも判別し難い。砂浜の表情のようにも見えるし、プリンタの故障によるミスプリントのように見えなくもない。

左:松田政男『風景の死滅』(田畑書店、1971年)カバー

右:同書表紙

よく知られているように、こうしたブレボケ写真は、『プロヴォーク』時代の中平卓馬の写真を特徴づけるものだ。撮影者自身もしくは被写体の動きに起因するブレやボケ、荒い粒子、露光過多・露出不足、水平を無視した不安定なフレーミング……。それらの静止画でありながら動的な風景は、中平の撮影行為が刻印された記録として読むこともできるが、同時に、人間の眼とは異なるカメラの眼が捉えた風景であることを強く主張してもいる。中平は、自分自身の内面やイデオロギーの投影であるような主観的・情緒的写真を敵視し、あるがままの事物の記録としての写真を撮ろうとした。

『風景の死滅』には、1960年代末から70年代初頭にかけて議論された「風景論争」に関わる松田の重要な論考が多数収録されている。中平もまたその論争の中心人物であり、写真を撮ることと言説活動の両面から独自の風景論を展開した。当時の言説に馴染みのない読者であれば、「風景論」という言葉を聞いて、単純に風景を主題とし、いかなる風景を記録すべきか、いかなる風景が美しいかを問うような議論を想像するかもしれない。だが中平にとっての風景とは、真に見るべきものを覆い隠す「一枚のビニール状のヴェイル[1]」のようなものとしてあった。

ある夜、あるいはある朝、ぼくは大急ぎで地下鉄の階段を昇ってゆく。と、出遇いがしらに二人の少女に出遇う。少女たちはぼくの姿に一瞬たちすくむ。それはたしかに少女である。大きい方が姉であり、小さい方が妹である、それもたしかだ。しかし一度彼女たちを凝視しはじめたぼくの眼の中で彼女たちは急速に変身しはじめる。少女たちは姉らしさを、妹らしさを、少女らしさを急速に失ってゆく。ぼくは急いでしかもできるだけ大きい声で、少女たち、姉たち、妹たち、ビル、コンビナート、これは少女だと叫びはじめる。急がないとこれらの物は、ぼくの頭蓋の頂点から下方に向って身を被って垂れさがる一枚のビニール状のヴェイル(これがぼくの眼前のすべての事物を〈風景〉に環元してしまう元凶なのはもはやあきらかだ)に呑み込まれてしまう[2]。

目の前に何かしらの事物が現れた刹那、人は自己の内面やイデオロギーをそこに投影し、意味づけ、風景というヴェールで覆うことで、あるがままの現実を見えないものにしてしまう。そこで中平は、厳密な対象の選択や構図の設定を行わず、時にはファインダーも覗かぬまま、直感と偶然性に身を委ねて撮る方法としてのブレボケ写真を実践した。風景を撮るのではなく、むしろ風景に覆われるより早くシャッターを切ることで、その向こうにあるはずのものを露呈させようとしたのだ。

加えて中平の風景論の背景には、松田政男が提唱する、権力批判としての風景論があった。松田は1968年に連続ピストル射殺事件を起こした永山則夫の犯行動機について述べ、永山は国家権力が押しつけてくる均質な風景に追い詰められ、その風景を切り裂くために弾丸を発射したに違いないと指摘した。中平はこの論に賛同し、「権力によって一様にぬりこめられた「風景」を切り裂くには一発の銃声、煌めくナイフの一閃があれば充分だ[3]」と論じている。あのブレボケの荒々しさには、振り下ろされる刃物の軌跡や、着弾の衝撃が重ね合わせられていた。中平の写真は、風景の死骸、あるいは風景の殺害現場の記録なのだ。

際限なく続くいたちごっこ

だが、ブレボケ写真という方法は瞬く間に様式化・形骸化し、風景を切り裂くどころか、撮影者の内面を曖昧に投影した風景を作り出すための手段へと転化してしまう。その具体例として、中平は「ディスカバー・ジャパン」(以下、D・J)を厳しく批判する。D・Jは、1964年の東京オリンピックや1970年の大阪万博後に人の流れが途切れることを懸念した国鉄(現在のJR)が立ち上げた観光促進キャンペーンである。初期のポスターのいくつか(例えばno.2、no.3)では、若い都会的な女性と農村的な風景の組み合わせが、ブレボケの手法で捉えられている。「美しい日本」や「古き良き日本」、「故郷」といった——具体的な地名を特定することが困難な——匿名的かつ抽象的なイメージを作り上げ、見る人の旅情を掻き立てる写真群。「70年万国博の開催が70年安保からわれわれの眼をそらせ、とどのつまりナショナリズムを謳歌することに成功したと同様、このディスカバー・ジャパンは、ひきつづき現実に噴出する数多くの問題からわれわれの眼をそらせ、ナショナリズムを鼓吹し続けることにその政治的機能があると言えるだろう[4]」。中平にとってD・Jが提示するイメージは、まさに国家権力によって仕立てられた、新たな風景のヴェールそのものだった。

左:「ディスカバー・ジャパン no.2」、1970年11月

右:「ディスカバー・ジャパン no.3」、1970年12月

出典=成相肇・清水広子編『ディスカバー、ディスカバー・ジャパン——「遠く」へ行きたい』(東京ステーションギャラリー、2014年)pp.46–47

D・Jへの批判は苛烈な自己批判へと転じ、中平はこれまでのブレボケ写真を否定。より徹底して自己の内面や意味の投影を排し、あるがままの事物を捉えるための試行錯誤を重ねていく。例えば1971年にパリ青年ビエンナーレで発表したインスタレーション《サーキュレーション——日付、場所、行為》では、会期中に撮影した写真をその日のうちにプリントし、会場に展示するという行為を繰り返した。壁面を埋め尽くし、床や受付にまで写真を増殖させることで、多視点的・多元的な空間を作り出し、私と世界という強固な二項対立——単一視点から世界を見透そうとする、西洋的な遠近法に基づく風景描写——を相対化しようとしたのだ。また1973年には、私性やポエジーの排除、視点の複数性といったこれまでの試行を「植物図鑑」として概念化し、私から事物に対する内面や意味の投影ではなく、私を見つめる事物の視線を捉えることが必要だと論じた。その過程で、中平が撮る写真自体もブレボケからピントが合った鮮明な写真へ、夜の写真から日中の写真へ、モノクロ写真からカラー写真へと、徐々に変化していく。

あえて風景論の語彙を用いるなら、中平は生涯をかけて、目の前に現れる風景を都度切り裂き続けたのだと言えるだろう。だが襤褸切れとなったヴェールを剥ぎ取り、あるがままの事物を捉えようとしても、その光景は瞬く間に別の風景として凝固し、視界は再び不可視のヴェールに覆われてしまう。その風景を別の方法を以て切り裂き、突破しようとすれば、また新たな風景が現れて視界を塞ぐ。どこまでも際限なく続くいたちごっこ……。

実のところ、これは中平卓馬という作家固有の問題や、権力の強大さを示す問題であると言うよりも、「風景」という概念そのものに起因する隘路である。文芸評論家の加藤典洋は、ある場所の経験の対象化によって風景が発見されることと、そのようにして発見された風景それ自体が注目され、「見る」対象として一般に定着すること、この相反する二つの動きがそれぞれ同じ「風景」という語で語られていることが風景論の混乱を招いているとして、前者を「風景化」、後者を「風景」と呼び区別した[5]。この整理に従うなら、中平の風景批判的な写真撮影も、結局は「風景化」——従来とは異なる風景を発見しようとする取り組み——の一事例に過ぎないということになる。ピントが合ったカラー写真を撮ろうが、多視点的なインスタレーションを展開しようが、それらもひとたび世に出れば、すぐさま新たな作品制作の方法として対象化・様式化され、見るべき「風景」として受け入れられるようになる。風景という概念——そして上述のような語の定義——を用い続ける限り、風景から完全に逃れることはできない。もしも風景から自由になれる瞬間があるとすれば、それは「風景化」により、従来の「風景」が別の「風景」へと置き換えられるまでの僅かな移行期間だけであろう。

風景のデトリタス——回顧展「中平卓馬 火―氾濫」

2024年2月6日から4月7日まで、東京国立近代美術館で中平の回顧展「中平卓馬 火―氾濫」が開催された(担当学芸員は写真評論家・写真史家の増田玲)。

同展に対する私の一抹の危惧は、中平卓馬の人生全体が対象化され、一つの凝固した風景として提示されるのではないかということだった。ブレボケ写真から植物図鑑へ。急性アルコール中毒による記憶喪失を経て、遂には自分自身が無垢なカメラとなって、あるがままの現実を記録し続けた偉大な写真家という神話。あるいは、勝ち目のない——同時に決定的な敗北もない——風景との闘いに身を投じた、悲劇的で英雄的な写真家というロマンチシズム。ひたすら風景を切り裂き続けるストイックな姿勢も、通俗化すれば、紋切り型の表現から逃れ続けようとする写真家という陳腐な紋切り型に収斂してしまう。

だがそんな不安は杞憂に過ぎなかった。皮肉抜きに肯定的な意味で、会場内に「あるがままの現実」を記録し得た写真など一枚たりとも展示されていなかったし、それを偽装するような演出も特に施されていないように思えた。代わりに目にしたのは、膨大な風景の残骸だ。中平が切り裂き、襤褸切れにしたヴェールの残骸が、あるものは「作品」として、またあるものは「資料」や「記録」として展示されていたのである。

「中平卓馬 火―氾濫」より、《サーキュレーション──日付、場所、行為》(1971年)の展示風景

撮影=杵島和泉

こうした印象を抱いたのは、芸術作品の一回性・真正性を保証し、アウラを宿す「オリジナル」のネガやプリントよりも、雑誌や書籍のカバーに掲載・転載された写真や、インスタレーションの記録写真など、写真が複製技術であるという事実を強調するような展示物が数多く置かれていたためであろう。中には、わざわざ展覧会に赴かずとも、古書店やオークションサイトで入手可能な資料も含まれている(多少値は張るかもしれないが)。このように大量生産され——時には読み捨てられたり、気軽に書き込みや切り抜きも行われたりするような——長期保存を前提としないメディアを、映画・テレビ研究者のポール・グレインジの言葉を借りて「エフェメラル・メディア Ephemeral Media」と呼ぶことができるだろう[6]。エフェメラルは儚いものや刹那的なものを意味する言葉で、メディア研究で用いられる際には、周縁的なものや使い捨てのものといったニュアンスが含まれることもある。あるいは、エフェメラル・メディアの希薄だが皆無ではない物質性の感覚を強調するために、映画・メディア研究者のアメリー・ヘイスティが提唱する概念「デトリタス Detritus[7]」——残骸や有機堆積物を意味する——を用いるべきかもしれない。

中平の写真を風景のデトリタスとして捉えることの意義は、一つには、それをあくまで過去の取り組みから生じた副産物・廃棄物として扱うことによって、過度な神話化や理想化に抗しながら、当時の人びとを取り巻いていた権力=風景の動的な様態と、それに対する種々の抵抗の実践を分析できる点にある。

中平はしばしば、自らの写真が掲載されるメディアに擬態するような方法を選択した。例えば「とらわれの旅」と題したルポルタージュでは、いかにも観光地といった趣の写真の片隅にキャプションを付し、「DISCOVER JAPANのポスターどおりのモダンないでたちで」「そしてまたしても証拠写真をとりまくり安心を重ねる」など、観光客に向けて皮肉めいた言葉を投げかけている[8]。これは一見、写真が既存の言葉のイラストレーションとして用いられることを批判した中平自身の言説と矛盾する行為のようだが[9]、彼は一度定めた原理・原則を遵守することよりも、権力=風景がその都度姿を変えて現れることに臨機応変に対応し、敵の姿に擬態したり、寄生したりすることによって内外から攻撃対象を揺るがし、突き崩していくようなゲリラ戦を展開することを優先したのだ。特に雑誌などのエフェメラル・メディアに擬態することで、中平は自らの写真が恒久的な価値を備えたモニュメントとして扱われることを拒み、一度見たら——それが風景へと凝固してしまう前に——使い捨てて構わない、一時的なドキュメントとして取り扱うよう促すのである[10]。

そしてデトリタス概念を導入するもう一つの意義は、写真の物質性を強調することで、本来なら個人的かつ一回性の体験でしかあり得ない風景や、抽象的で不可視な権力に実体を与え、収集したり組み合わせたり、加工したり破壊したりできるモノとして取り扱うアプローチを得られることだ。たとえ残骸に過ぎないとしても、中平の写真は無に帰したわけではなく、エフェメラルな物質性を備えたモノとして現在まで遺されてきた。それがなければ、過去にいかなる権力=風景が中平を取り囲んできたのかも、彼がどのような抵抗を行ってきたのかも、知ることができない。写真として実体化した風景を何度も見返したり、落書きして別の風景を出現させたり、収集した風景写真を卓上に並べて詳細に比較したり、時系列順に組み替えて権力の様態の変遷を辿るなど、様々な操作を通じて、デトリタスになる以前の場所や風景のありようを想像することや、既存の風景とは別の風景を想像することが可能になる。また、このようにして無数の風景に「触れる」体験は、過去から現在まで、その風景を産出してきた歴史の厚みを——ただ知識として学ぶのではなく——体得的に感じる経験でもあるだろう。風景のデトリタスが堆積した土壌の上に、今を生きる私たちのものの見方や、新たな風景が構築されているのだ。

註

[1] 中平卓馬「写真1970・風景2」『デザイン』1970年4月号、p. 80

[2] 同前、p. 80

[3] 中平卓馬「写真1970・風景1」『デザイン』1970年2月号、p. 77

[4] 中平卓馬「ディスカバー・ジャパン とらわれの旅の意味について」『なぜ、植物図鑑か——中平卓馬映像論集』ちくま学芸文庫、2007年、p. 276(初出『デザイン』1972年2月号)。なお中平卓馬のD・J批判については、成相肇「すべては白日夢のように中平卓馬、エンツェンスベルガー、今野勉」(『ディスカバー、ディスカバー・ジャパン——「遠く」へ行きたい』所収、東京ステーションギャラリー、2014年)に詳しい。

[5] 加藤典洋「「風景」以後」『現代思想』1992年9月号、青土社、1992年

[6] Paul Grainge. “Introduction”, Ephemeral Media: Transitory Screen Culture from Television to YouTube, British Film Institute, 2011. pp. 1–19.

[7] Amelie Hastie. “Introduction Detritus and the Moving Image: Ephemera, Materiality, History”, Journal of Visual Culture 6, no.2, April 2007. pp. 171–174.

[8] 中平卓馬「とらわれの旅」『朝日ジャーナル』1972年12月22日号、p. 57, 59

[9] 中平卓馬「記録という幻影——ドキュメントからモニュメントへ」『なぜ植物図鑑か』前掲、p. 53(初出『美術手帖』1972年7月号)

[10] ここでは、アメリー・ヘイスティがデトリタス概念を説明するためにポストイットを例に挙げていたことも思い起こされる。ポストイットは、ふとした閃きやメモを書き留め、用が済めば廃棄されるものであるという点でエフェメラルな特性を持つが、ヘイスティはそれに加え、ポストイットに遺された無数の思索の断片を解釈したり、翻訳したり、つなぎ合わせたりしながら一つのアイデアにまとめたり、特定の概念を形成していくといった作業過程にも注目している。メディア研究におけるデトリタスもまた、何かしらの経験や記憶を保存した知識の断片である。それらを収集し、組み合わせたり、つなぎ合わせたりすることで、デトリタス化する以前のメディアのありようや、そのメディアの利用体験のありようを復元することができるのだ。Hastie, op. cit. p.171.

*次回は10月18日(金)に公開予定です。