映画監督・文筆家の鈴木史さんによる本連載は、「ゆらぎ」とともに映画史のさまざまな場所・時間を彷徨いつつ、そこから逆説的に自らを再定義した存在たちについて考えることから、今日において映画を見ることのなかで主体的に「迷子」となり「不良」と化すことがいかに可能か、批評という営為において問いかけます。

第2回は大島渚『KYOTO, MY MOTHER’S PLACE キョート・マイ・マザーズ・プレイス』について。アレクサンドル・ソクーロフとの対話から、この謎めいたセルフ・ドキュメンタリーにおける大島の存在を探ります。

***

ソクーロフ (中略)何のために人間には感情といったものが必要なんでしょうか? そもそも人間には感情は必要なのでしょうか? 芸術とは感情なのでしょうか、それとも思考なのでしょうか? 監督が感情を表にお出しにならないのならば、監督の心のうちはどうすれば理解出来るのでしょうか?

大島 自分が映画をつくる時、やはり表現をしたいからつくるんですけれども、それと同時に隠したいというところもあります。表現したいということと隠したいということがいつもこんがらがりながら出てくるのが僕の作品だと考えています。[1]

1996年の春、藤沢にある大島渚の自宅で、大島と、ロシアから日本を訪れていた映画作家のアレクサンドル・ソクーロフによる対談が、大島邸の庭を眺めながら行われた。そこでソクーロフは、「監督のお母様に関する映画を拝見しました」と言い、大島の母に対する感情を覗こうとしている。この対談の翌年に、母と息子の静かな生活を描いた映画『マザー、サン』(1997)を公開することとなるソクーロフが、ここで言う「監督のお母様に関する映画」とは、大島が監督した『KYOTO, MY MOTHER’S PLACE キョート・マイ・マザーズ・プレイス』(1991)のことだろう。本作は、大島が少年期を過ごした京都の町についてのドキュメンタリーだ。これは、イギリスのBBCが世界各国の映画監督たちへ、自身に所縁のある土地についての映画の制作を依頼し、それに応える形で作られたドキュメンタリーなのだが、本作にも庭の光景が何度か登場する。しかしその庭とは、大島とソクーロフが眺めていた、相模湾に程近い、明るい陽光に満たされていたであろう藤沢の大島邸の庭とは対照的に、太陽の光は草葉を透過して頼りなく差し込むばかりの京都の町屋の坪庭の光景だ。ごくごく薄暗い庭へと朧げに差し込む光は、草葉の緑色を妖しく照らしている。そこに大島自身の声が響く。10歳で眼鏡をかけていた「時代に合わない少年」だったという幼少期の彼は、ラジオを通して終戦を告げる天皇の声を聞くと、坪庭に走ったという挿話が、彼自身の声によって語られる。空襲による火災を恐れていた少年は、その石だらけの庭に穴を掘ると、大切にしていた本をかめのなかに入れ、土の中に隠していたのだ。彼は、暗い京都の町屋で本を読むうち、視力を落としたのだろうか。

『KAWADE夢ムック 大島渚 〈日本〉を問いつづけた世界的巨匠』(河出書房新社、2013年)

『KYOTO, MY MOTHER’S PLACE キョート・マイ・マザーズ・プレイス』は、権力の所在地として全国からの租税を集中し栄えた「平安京」が、そこに住む民衆の商工業によって自活する「京都」へと移り変わったその土地の歴史や、今も根付く祭礼、因習、人々の生活、あるいは自社仏閣の数々を紹介し、そして何より、父の死をきっかけに、明るい海を望む瀬戸内を6歳で出て、母の実家のある京都へと移り住み、京都大学を卒業するまでの少年期を過ごした彼自身と、彼の母についてのドキュメンタリーだ。

ところで、先述のように、本作はBBCが、世界各国の映画監督に「自身に所縁のある土地」についての映画制作を依頼したものであり、企画の名称自体も「ディレクターズ・プレイス」となっているが、大島はタイトルに「マイ・マザーズ・プレイス」という言葉を入れ込んでいる。彼は、「ディレクター」と言う言葉を「マイ・マザー」へと変換させているのだ。近代日本の封建的な家族制度、戦後のドヤ街で生きる人々、在日朝鮮人の傷痍軍人というモチーフにまなざしを向けることを経て、『愛のコリーダ』(1976)や『愛の亡霊』(1978)で女性たちを、『戦場のメリークリスマス』(1983)や『御法度』(1999)で男性同士の性愛的関係を描いた大島渚は、常に権力関係に目を向けることで、自己と外界への認識の果てを生き、晩年はメディアに自らをさらし、豪快に怒り、あらゆることに憤っていた。そんな大島にとって、「ディレクター」が「マイ・マザー」へとスライドしてゆくことは、極めて自然なことであっただろう。それは、なぜか?

『KYOTO, MY MOTHER’S PLACE キョート・マイ・マザーズ・プレイス Blu-ray』(紀伊國屋書店、2014年)

本作の序盤は、京都の町屋の構造を詳細に示すことに時間が割かれている。カメラが、のれんをくぐり、間口の狭く奥行きは深い京町屋をゆるやかな前進移動でとらえる。そこは「うなぎの寝床」と呼ぶようなのだが、そうした構造の背景には、江戸時代、間口の広さによって税金が決定されたという事実があるのではないかと大島は語る。この暗い家屋構造の中で、いくぶん明るいのは、「主人」と呼ばれた男性たちの趣味的生活の空間だった2階なのだが、朧な光の差し込む坪庭、薄暗い1階と場面を移すにつれて、空間を闇が満たしてゆき、大島の関心は、最も暗い場所、最も寒い場所へと向けられてゆく。『羅生門』(1950/黒澤明)や『雨月物語』(1953/溝口健二)の照明技師である岡本健一の照明も、大島の「暗さ」への関心に応え、劇映画としての時代劇で目にする室内の光景とはまったく違う、あくまで暗い京町屋の屋内空間を画面に作り上げている。

そもそも京都の町自体が、御所を中心に「あがる」「さがる」という上下の感覚で碁盤の目のように作られていることも映画の中では語られているが、大島は常に、そうした「あがる」「さがる」、「暖かい」「寒い」、「明るい」「暗い」という対立を意識しており、彼が「さがる」場所、「寒い」場所、「暗い」場所に目を向けると、町屋であれば、そこは当時なら土間だった台所であり、おのずとその場所にいた母の姿が浮かんでくるのだ。

本作は、大島の母の死後に制作されている。冒頭に引用した対談での発言を思い出すならば、大島は明らかに、母について語ることにより、自分自身を隠そうとしている。あるいは、そのことは、自分を隠そうとする素振りが明らかであるからこそ、母について語ることでしか自分自身を素描できないという、この映画作家の自己像の曖昧さ、複雑さをも示している。こうした人物像は、日本においては俗語的に「マザコン」などと呼ばれ、嘲笑の的とされることもあるが、しかし、そもそも「マザー・コンプレックス」などという言葉自体が日本にしか存在しないものだ。

本作は、大島がその目で見ることはなかった、嵐山で着物を着た若き日の母が、学友の女性たちと並んでこちらを見ている写真を映してはじまり、「わたしは、この母が好きだ」という大島自身の宣言によって幕を開けるが、こうした言葉を吐くこと自体が、1932年に生まれ2013年に没したこの国の男性にとっては、ある困難を伴うものだったのではないかとも、上記のことを考えるにつれ、想像される。1960年代末のカウンターカルチャーの胎動と政治的騒乱を、新宿の街と「性」という主題を通して描いた『新宿泥棒日記』(1969)のなかには、大島の立ち上げた独立プロダクションである創造社の男たちが、酒を酌み交わしながら猥談を繰り広げるシーンが存在するが、その場面は極度にホモソーシャルな空気に満ち満ちている。大島のカメラはその光景にまなざしを向けることで、自己批判性と露悪性を同時に発露させ、不可解な方向へ映画を引き摺り込んでゆくのだが、そのホモソーシャルな共同体を一度は構築しなければ、他を押し除けてでも「母が好きだ」と宣言する強さを自身がまとうことが不可能だったこの映画作家の複雑さが、『KYOTO, MY MOTHER’S PLACE キョート・マイ・マザーズ・プレイス』には横溢している。母を擁護する強さを身につけるために、自分自身は、母から限りなく遠い存在へと変貌していった20世紀の映画作家の姿がそこにある。6歳で父を亡くした彼にとっては、おそらく唯一の手本であったであろう母から、彼自身は限りなく遠ざかってゆく。

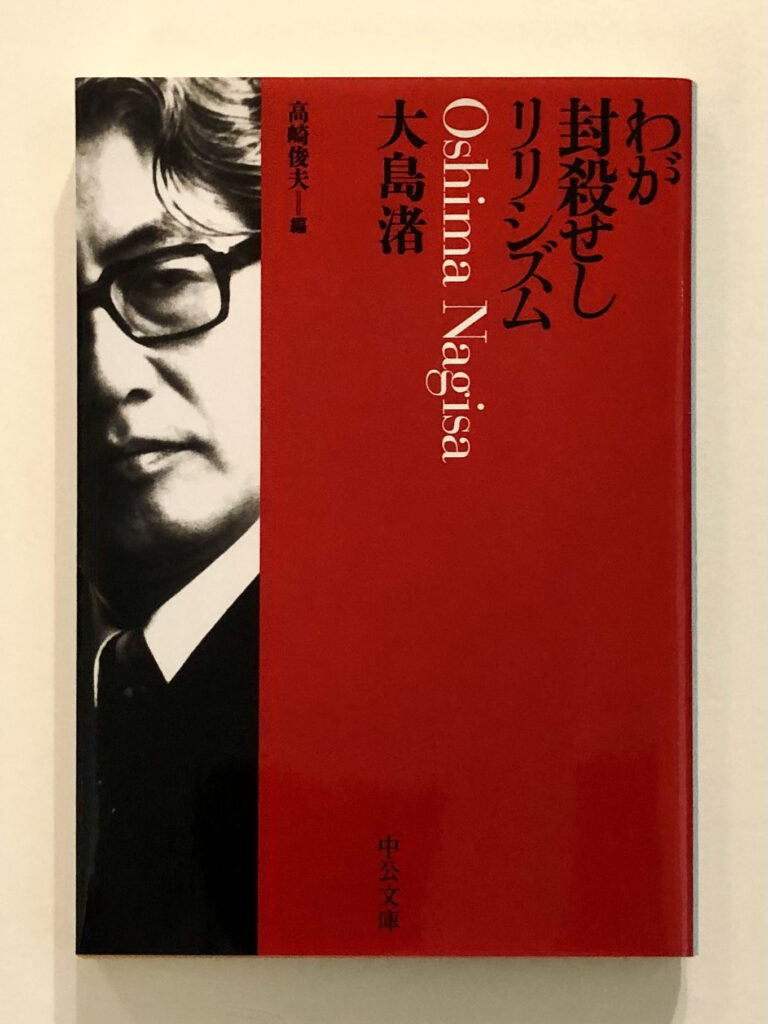

大島渚『わが封殺せしリリシズム』(中央公論新社)

本作の最も驚くべき点だが、大島は、映画のなかで、母の名前を一度として呼ぶことがない。母というひとりの人間を最大限に尊重するのであれば、名前を持ったひとりの人間として、彼女の名前を観客に告げるはずだろう。しかし、母の物語を編み直し提示するこの映画制作の作業そのものが、かえって母を完全に自分の作品のなかに閉じ込めた存在にしてしまうことに思え、母の仕草や交わした言葉を物語りはしても、名前を告げることだけは避けたのではないだろうか。この映画における大島渚の母とは、「大島渚の母」でしかなく、彼女自身ではない。そのことは、大島自身がいちばん理解していた。しかし、それでも、大島は「ディレクターズ・プレイス」を「マイ・マザーズ・プレイス」へと変換させざるを得なかった。なぜなら、彼自身の「ディレクター」こそが、紛れもなく彼の「マイ・マザー」だったからだ。

大島は映画のなかで、叔父から、母が生まれながらの京都人ではなく、はじめはよそ者だったことを知らされ、「私は母が自然に京都の女になったとは思わない。努力して、なったのだ」と語る。そのとき大島は、むしろ「自然に映画監督になったのではなく、努力して映画監督になった大島渚」こそを、わたしたち観客に見せようとしている。母の生きた人生と、大島の送った人生は、まったく違うものであることは間違いないが、異なる時代を最善に生きようとしたという意味では、相似形であると、彼は言わずして語ろうとしているかに見える。

続くシークエンスで、彼が竹林に挟まれた小路を歩き、小さな石橋を渡り、細い通路を上がってくると、ふと、彼の着物がはだけて、白い足首が見え隠れするショットがあることに気付き、冒頭に引用したソクーロフとの対談の別の箇所を思い出す。

大島 (中略)着物は、特に夏は足元から風が吹き抜けるので涼しいです。ところが変なエピソードがあって、パリで日本の男性が着物を着て歩いていたら、下駄は履いているんだけれども裸足で歩いている。すると風が吹いて裾がめくり上がるんです。それが大変に色っぽいというか、そういうことで、「そんな猥褻な恰好をして歩いてはいけない」とパリの警察に叱られたという冗談があります。本当かどうかは知りません。[2]

ソクーロフはその話に取り合わず、すぐに話題は別の事柄へと移ってゆくのだが、人生の後年を着物を着ることで通した大島渚が、めくれた裾から見え隠れする男性の足首の「色っぽさ」について、ロシアから来たその同業者に話をしたこと自体、「努力して猛々しい映画監督になった大島渚」と「耐え忍ぶような人生を送った母」というふたつの仮構された物語のあいだに彼の隠したものが、着物の裾がめくれあがるようにふいに見えた瞬間に思える。

京都・嵐山の竹林を抜ける路地(写真゠フィルムアート社)

先述したように、少年時代の大島は、空襲で燃えてしまうことを恐れて京都の家の暗い坪庭に埋めてしまった大切な本を、終戦を告げる天皇の声を聞くことで、掘り返すことができた。精神科医の中井久夫は、昭和天皇のやや甲高い声音について、幼少期から周囲のいかめしい大人たちが極度に緊張して甲高い声で話していたことに、自身の緊張度が同調していった結果ではないかと、『「昭和」を送る』[3]に書いているが、本作のなかに響く大島渚のナレーションも、厳しさを演じようとしながら、途端にゆらぎ、時折やや高くなってゆく。彼の歩き姿、立ち姿、座り姿も、実のところ、どこか「たおやか」だ。そんなとき、封建的な京都の町に強制されて「京都の女」になったのだと大島が語る、彼の母の声はどのようなものだったのだろうかと想像がめぐる。早くして父を亡くしたその少年・大島渚は、負けん気の強かったという母の声を、どのように聞いていたのだろうか。

大島渚は、20世紀と闘った映画監督だった。彼は、厳しい表情と激しい怒りをたたえ、ときにはホモソーシャルな共同体を構築することで映画を撮り続け、晩年はテレビタレントとして、特徴的な振る舞いを演じ続けた。しかし、『KYOTO, MY MOTHER’S PLACE キョート・マイ・マザーズ・プレイス』は、そうしたパブリックなイメージを覆すほどのゆらぎをまとった、不思議な穏やかさを伴った作品だ。本作が、日本での公開を目的とせず、はじめは、あくまで海外向けの作品だったことも、母への思慕を直裁に語り得た理由のひとつだろう。

筆者は、街路をゆく大島渚のゆらぐ足取りを見るうちに、20世紀を苛烈に生きた、この「ディレクター」の存在を「マイ・マザー」へと引き戻してやることは出来ないだろうかと思う。

少年の彼も、戦争が終わって、埋めてしまった大切なものを掘り返すことができたのだから。

シネマテーク・フランセーズ(シャイヨー宮)での大島渚との対話(1986)

https://www.cinematheque.fr/henri/film/154970-nagisa-oshima-a-la-cinematheque-francaise-auteurs-divers-1986/

Entretiens à Chaillot, 1986

Nagisa Ōshima à la Cinémathèque française

フランス|1986年|1時間35分

登壇:大島渚、シャルル・テッソン、カトリーヌ・カドゥ、コスタ゠ガヴラス

註

[1] 「大島渚×アレクサンドル・ソクーロフ 母・家・日本」『文藝別冊 大島渚 〈日本〉を問い続けた世界的巨匠』、[ロシア語訳]東海晃久、河出書房新社、2013年、p.9

[2] 前掲書、p.6

[3] 中井久夫『「昭和」を送る』みすず書房、2013年

バナーイラスト゠小宮りさ麻吏奈

X/Twitter:@mlkarter

WEB:www.marinalisakomiya.com