フィルムアート社は会社創立の1968年に雑誌『季刊フィルム』を刊行して以降、この50年間で540点を超える書籍(や雑誌)を世に送り出してきました。フィルムアート社の本と読者をつないでくださっている全国の目利きの書店員さんに、オススメのフィルムアート社の本を紹介していただく本連載。今回はNADiff modern店長の飯塚芽さんにオススメ本を紹介していただきました。

スティーヴン・ナハマノヴィッチ=著|若尾裕=訳

四六判|336頁|定価 2,600円+税|ISBN 978-4-8459-1308-4

私がマーク・ロスコというアメリカの抽象表現主義の画家が大好きで正に彼こそインプロヴィゼーションを制作上の重要な鍵としていたのではないかと思い、そのことがこの本を熟読するきっかけとなったことを記しておきたい。

本書は芸術の歴史においてインプロヴィゼーション(即興)的な体験が創造の核となっていることをあらためて再認識させてくれる本である。

この著者はヴァイオリニストであり、彼の言う即興的演奏=創造時の即興的体験が芸術的創造とつながっているのではないかと論考している。

ユングは言う。「新しいものの創造は、知性によって達成されるものではない。内面の必要性から直感的におこなわれる遊び(PLAY)によって達成される。」

意図自体も先在するのではなく、これも形成力の一部として制作するとともに現れてくるということだろう。

そう芸術でいえばシュールレアリスムを思い起こさせる。

シュールレアリストたちの自意識ではなく内面の無意識の世界を具現化させる手法(=具体的には心の奥底の世界を現実の白日の下にさらす自動記述といわれるもの)を用いて表現、造形化したことがそうではなかろうか?

そのシュールレアリスムに傾倒したロスコがその後、より人間の内面、精神的で不可避なもの(形而上学的なもの)を表現するために、人間の無意識の「構造」に注目し、それを取り出した造形言語となる独特の様式(つまり画面に2,3の大きな矩形の色面が浮遊する)に到達するのである。

ロスコは描きながら極微としての自己を消去、あるいは知性や知識から解放された恍惚と忘我の状態にまかせきることによりうまれた自身の絵の世界から何か救いのようなものを感じていたのではなかろうか?

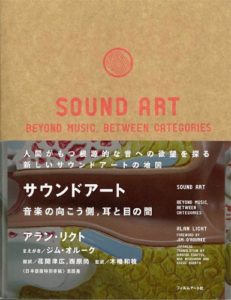

アラン・リクト=著 ジム・オルーク=まえがき 荏開津広、西原尚=訳/木幡和枝=監訳

四六判変形|352頁|2,500円+税|ISBN 978-4-8459-0942-1

そしてもう1冊私が愛読している『サウンドアート 音楽の向こう側、耳と目の間』いう本の中でも彼のことがふれられている。

ロスコはこうも言っていた。

「私は絵画を音楽や詩の高度で切実なものに高めたかったので画家になった。」

晩年に作られた彼の芸術の集大成であるロスコ・チャペルの空間の中で関連づけられ、まとまりをもち、取り囲み、包み込む全体的なダーク・ペインティングの壁画が醸し出す暗さ。

ロスコ・チャペルの疎隔された空間は、暗闇の要求に接触するのをいとわない観賞者にだけ、催眠状態の凝視のようなものを強いられるのである。

常に絵画平面を超えたところにあったロスコの思いは、1950年代初期の現代クラシック音楽のニューヨーク派の1人モートン・フェルドマンがこのチャペルに捧げた静謐な音楽とあいまってようやく完成されたのかもしれない。