2020年3月7日に全国発売された『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画』のトークイベントが、渋谷SPBSにて3月6日に開催されました。未公開映画配給・上映活動で日本中を沸かせるグッチーズ・フリースクールによる、2010年代アメリカ映画を味わい尽くすためのこの一冊の楽しみ方を、編集チームの皆さんに徹底解説していただきました。充実のこの一冊はどのように生み出されたのか、そして編集チームはそこに何を見出したのか? ぜひ実際の書籍をお手元に本レポートをお楽しみ下さい!

降矢:みなさん、本日はありがとうございます。降矢聡と申します。『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画ガイド』を作るに至った経緯を初めに説明しますと、僕が主宰しているグッチーズ・フリースクールという日本未公開映画の上映・配給を手がけている団体があって、そこで自主制作で『ムービーマヨネーズ』という雑誌のような出版物を作りました。1号が「青春映画特集」、2号が「コメディ映画特集」という内容です。

これをフィルムアート社さんに気に入っていただいて、この2冊のテイストを下敷きに、親しみやすいポップなテイストで読み応えがある、そして誰もが手に取りやすい2010年代のアメリカ映画本を一緒に作れないかという依頼でした。今日出演している4人はもともと『ムビマヨ』に参加してくれていた方々で、今回の書籍では中核になる編集チームとして協力してもらいました。まずはじゃあ香川優子さんから自己紹介をお願いします。

香川:この書籍ではChapter01の「American Life」という枠で、「ティーン映画」「職業映画」というテーマでの映画作品紹介を担当させていただきまして、またChapter02以降でも一部でイラストを担当しています。普段はイラストクリエイターとして活動しています。

降矢:次に関澤朗さんお願いします。

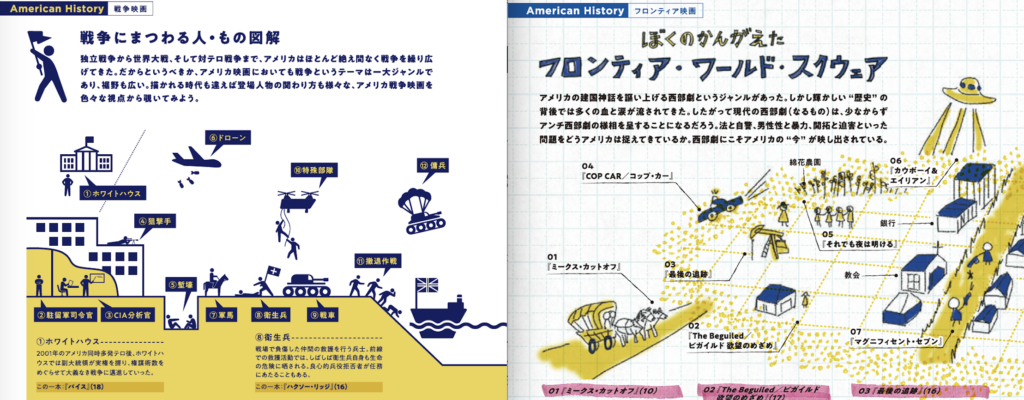

関澤:この本では「American History」の枠の中で、「戦争映画」「犯罪映画」「フロンティア映画」を担当しています。グッチーズ・フリースクールの上映会にも昔から色々と協力していまして、海外との権利交渉などを手掛けています。

降矢:最後にデザインを担当いただいた佐川まりのさん。

佐川:『USムービー・ホットサンド』ではChapter01とカバー・表紙周りのデザインを担当しました。『ムビマヨ』でも創刊号のデザイン全般、2号でも少し関わっています。

降矢:フィルムアート社さんが『ムビマヨ』を気に入ってくださった理由の一つが佐川さんによるデザイン面が大きいんですよね。今回の書籍のポップな感じの親しみやすいデザインというのはその延長線上で手掛けていただきました。

そもそもなぜ 2010年代アメリカ映画がテーマになったかと言いますと、なんとなく近年のアメリカ映画における面白さの基準が変わってきている気がしていたんです。単純に変な作品があるということではなくて、そもそも作品自体が面白いのかどうかも判断できない、それでも惹かれてしまう作品が多いなという実感ですね。そういうことがこの本を作る中で何かわかったらいいよね、とおぼろげに考えていました。

最初にこの本の構成について編集の方と話しているときに、本の中でもやや大きめにページが割かれているんですが、アダム・マッケイという監督が固有名として話題になっていた記憶があります。この人はもともとジャド・アパトーの関係者で、おバカなコメディ映画をたくさん手掛けて世に出てきた人だったんですが、2010年代に入ると金融危機を題材にした『マネー・ショート 華麗なる大逆転』(2015)や、ブッシュ政権下の副大統領だったディック・チェイニーを題材にした『バイス』(2018)といった、いわば政治的・社会的な作品を積極的に作るようになった。それらは作りようによってはもっと普通に面白くなりそうな感じがするんですが、どこかセーブしている気配があるというか、なんでこんな面倒な語り方をしてるんだろう、変な映画だなって印象があったんです。そんなことをぼんやり思いつつ、でもどこか惹かれてしまっていた。彼に限らずアメリカ映画全体を通して、そういう雰囲気があるという実感が、最終的なこの本の中身にも繋がっているんじゃないかと思います。

関澤:初めて聞きましたよ(笑)。

降矢:ですよね、共有しろよって感じですよね(笑)。

■Chapter. 01「ライフ/エンタメ/ヒストリー——テーマから見る2010年代アメリカ映画」のつくりかた

降矢:この本ではまずChapter01で、アメリカ映画を考える上でどういうテーマが重要なのかを掴むために、3つの大きなテーマの枠を作り、さらにそこを細かいテーマに分割するという作業をしています。大きな枠として「Life/Entertainment/History」という3つに切り分け、さらにそれぞれをたとえば「American Life」ならタウン映画、ファミリー映画、ティーン映画、職業映画というように細分化しています。そこまで準備した上で本書の中心となる編集チームとの作業では、たとえば「American Life」の中の「ティーン映画」という枠は香川さんに、「American History」の中の「戦争映画」っていう枠については関澤くんにお願いするといった感じでざっくり割り振るところから始めました。ページの内容や構成については、こちらから簡単なアイデアや指針をお伝えした上で、個々のメンバーにラフを考えてもらい、編集チームでのミーティングで細かく相談して決めていった感じです。

香川:そうでしたね。たとえば私のパートの「ティーン映画」だと、「ティーンの使う用語集みたいなものを作れたら面白いんじゃない?」いうヒントをいただいて、そこから一緒に構成を考えていくような感じでした。

降矢:たとえばアメリカのティーンを題材にした映画についてまとめようとすると、普通なら重要な作品をピックアップしてレビューを書こう、みたいなやり方が普通だと思うんですよ。でも今回の本ではまったく違う切り口がしたかった。そこで香川さんには「若者言葉を中心にした構成ってできませんか?」とまずお話しして進めていただいてから、最終的にはアメリカの高校生の日常について、いろんな映画から場面を集めて架空の一日を作るというアイデアに落ち着いた。

ティーン映画「1 DAY SCHEDULE」

香川:ほぼ私の妄想です(笑)。

降矢:そしてもうひとつがアメリカの学園生活の年間スケジュールを、こちらもまたいろんな映画の描写からまとめたページ。夏休み、修学旅行、クリスマスやプロムといったイベントがどんな描かれ方をしているか、何月頃に開かれるのかみたいなことまで記している。この本はもちろんアメリカ映画について語っている本ですけど、同じぐらいアメリカの文化や生活にも着目したかったんです。

関澤:そういう大枠をつくるという話を聞いたとき、最初はいわゆる映画のジャンルで分けるのかな?って思ったんですよ。たとえばミュージカルとかコメディとか。でも降矢くんは「そうじゃない、いわゆる映画的な「ジャンル」とは違う分け方をする」と言っていて、それが印象的だった。

降矢:たとえばミュージカル映画でも、アメリカの生活が良くわかる作品だったらこの書籍では「American Life」の枠に入れるし、ショービズ界をテーマにしている作品だったら「American Entertainment」の枠に入れる。もちろん両方に入ってもいい。映画の形式に紐づくジャンルではなく、そこで何か語られているか、何が映っているかで分類をしたかったんですね。

関澤:結果的に「戦争映画」や「犯罪映画」といった既存のジャンルと近い分け方もあるんですけど、そのプランがあったことで内容的にはかなり一般的なジャンル観から外れた試みになったんじゃないかなって。

降矢:佐川さんはChapter01のデザインを進める上でどんなことを考えられていたんでしょうか。

佐川:そうですね、私は先ほどまでお話しされていたような分類とか構成がある程度固まっている段階で作業に入ったんですけど、デザインの面ではやっぱり『ムビマヨ』の時みたいなポップさをなるべく目指しました。

『ムービーマヨネーズ』1号&2号

降矢:具体的にはポップさってどういうものなんでしょうか。

佐川:言語化するのは難しいんですが、この本ってChapter02からはモノクロの文字組みによる読み物になるというお話は当初から伺っていたんです。

降矢:そうでしたね、当初からそういうお話はしていたと思います。だからこそChapter01はビジュアルを重視した、本を開いてパッと惹きつけられるような感じにしたいと。

佐川:『ムビマヨ』もそうですけども、グッチーズの出版物って「教科書みたいに」というテーマがいつもありますよね。

降矢:はい。『ムビマヨ』の1号を作ったときは、近所に住んでる知り合いのお子さんにもう使っていない教科書を借りて、参考資料として佐川さんにお貸ししました。

佐川:危ないおじさんだ(笑)。そういう流れがあったから、今回の本もある意味で教科書っぽいものを作るということは頭の片隅につねに置いていたんですけど、でも実際こんな教科書ってないじゃないですか。だからホントはこれって何を目指してるのかなって疑問はずっとあったんです。でも、作業の終わり頃になって答えが見えて、「あ、これ「進研ゼミ」かも」って思ったんですよ。

全員:ああ〜(笑)。

佐川:「進研ゼミ」とか「こどもチャレンジ」とかやったことあります?

香川:私はあります。途中で何回も辞めては親を説得して購読してもらってました(笑)。

佐川:そうそう、基本的に「こどもちゃれんじ」も「進研ゼミ」も付録とか商品欲しさにやると思うんですが、いま思い出してみると普通の教科書とかドリルとかよりも図が多くて、絵が多くて、カラフルで、ずっと面白かったなって。だからこの本は映画書の中の「進研ゼミ」みたいなものなのかなと。

降矢:Chapter01は遊びっぽい要素を多めに、「何この情報?」みたいなものも積極的に扱おうと当初から決めていたんですが、ただ、それだけで一冊通してしまうと「まあ面白かったよね」くらいで終わってしまう気もして。Chapter02以降はいわゆる読み物として、この映画、この映画監督、この俳優が重要だよねということを話し合いながらまずリスト化して。そこから、この監督についてはこの方に書いてもらいたい、あるいはこの方に書いてもらいたいからこのテーマを扱おうというふうに決まっていった。

Chapter02以降をデザインしてくれたのは宮一紀さんですが、Chapter01のテイストをかなり積極的に取り入れてくださっていて、かなりのヴォリュームがあるテキストなんですが、読んでいても疲れない組み方をしてくださったなと、素人ながらに感じています。

■計画とその実現(改訂に次ぐ改訂)

降矢: Chapter01のテーマの区切り方と、実際にどういうページを作るかを決めるにはとても苦労しました。そこでずーっと足踏みをしていたといってもいいかもしれません。

たとえば具体的にプロセスをお話ししますと、僕が担当した「ギャンブル映画」のページでは、まず漠然とアメリカ経済を支えている要素としてギャンブルは外せないだろうという確信があった。そこで実際にギャンブルが描かれている映画を実際に見て考えてみると、案外数が少ない。さらにそれぞれの作品の出来や質について考えてみると、ちょっと困った感じもあった(笑)。そうするとやっぱり普通に一本一本の作品をレビューするみたいなやり方だけではうまくいかない。総体としてのギャンブル映画について考えた方が良さそうだという結論になって、ギャンブルの歴史と実情を視覚的に見られるインフォグラフィック的なページができたんです。

ギャンブル映画「ギャンブリング・ムービー・チャート」

関澤:最初は「クラップス」というゲームについて、その楽しみ方とかルールを紹介したいって言っていましたよね。

降矢:そうそう、ギャンブル映画ってもちろんギャンブルシーンが描かれるんですけど、どっちが勝ったとか負けたとか、あるいはここが重要な局面なんだということは、ルールを知らなくてもわかるように作られてる。でも実際にそのクラップスってどんなゲームなのか、映画と絡めて説明できたら、実際の場面の撮り方とか演出をもっと知ることができるんじゃないかって。

香川:自分がもしギャンブル映画の登場人物になったら、どんな選択をするのか、その選択によってどんなタイプのギャンブラーになるのか、というYes/Noチャートを作るというプランもありましたね。

降矢:そうそう、そんなことも考えたんですけど、最終的には正確な分析なんかできないなと思ってやめました(笑)。

関澤:最初のアイデアがそのまま実現したものも大きくひっくり返ったものもあって。それを改訂と言っていいのかはわかりませんが、そういうことはありましたね。

降矢:デザイナーの佐川さんにはそういう話がある程度纏まったところでラフというか、構成見本みたいなものを送って、それを見てまず佐川さんにそれを組み直してもらうという作業がありましたね。

佐川:そうそう、それぞれのパートのキーワードと「こうしたいんです」っていうヒントを貰って……。

降矢:ヒント? 答えを渡したでしょ、ちゃんと(笑)。

関澤:いやいや、そうでもないですって(笑)。

佐川:たとえば降矢さんのギャンブル映画のパートなら「インフォグラフィックスみたいにしたい」という要望とテキストデータをもらって組み始めて考えるという。今回はほとんどそんな感じで進めていったと思います。

降矢:大変だった?

佐川:うん、まあ楽しかったですよ。

降矢:そうでしょう、考えながらやるっていうのはとても楽しいですよね。

全員:(笑)

関澤:僕が担当した「戦争映画」では、戦場にいる人々についての解説をするぺージがあるんですが、そこではピクトグラム的なカッコいい感じのイラストデザインを、ラフなイラストと実際の映画などの場面写真などを参考に作ってもらいました。一方で降矢さんと一緒に作った「フロンティア映画」では、同じようにラフとして佐川さんに渡したイラストのニュアンスをすごく汲んでくださったんですね。どちらもお渡しした素材は同じようなものなんですけども、そのブラッシュアップの具合ですごく工夫していただいた。

戦争映画「戦争にまつわる人・もの図解」/フロンティア映画「ぼくのかんがえたフロンティア・ワールド・スクウェア」

降矢:戦争映画のページって当初はぜんぜん方向性違いましたよね。

関澤:もともとはアメリカの戦争映画に出てくる軍人役の階級を調べて、その階級をまとめた図にそれぞれの作品を紐付けていくみたいなことを考えてたんですよ。「僕の考えた最強のアメリカ軍」という感じで。衛生兵だったら『ハクソー・リッジ』(2016)のこいつ(アンドリュー・ガーフィールド)が最強だ、みたいな。

降矢:なるほどね(笑)

関澤:でも調べてみると意外と軍人の階級関係って映画の中では語られない部分だということに気がついて、たとえば『アメリカン・スナイパー』(2014)とかもそうなんですが、「狙撃手」なら「狙撃手」っていう立場の役割にフォーカスが合わせられやすいってことに気づいたんですね。そんなふうに元々のアイデアが頓挫して別の方向に向かうこともあれば、「犯罪映画」については初期の案がほとんどそのまま生かされました。犯罪者が逮捕されたときに撮影される「マグショット」っていう、IDとか名前が描かれたボードと一緒に身長を示す目盛りみたいなものを背景に撮る写真があるんですが、それが僕は好きで(笑)。映画の犯罪者のイラストをそれに似せて使いたかったんです。この写真ってウェブとかでもけっこう見れたりするんですけど、基本的に笑顔なんですよね(笑)。

降矢:戦争とか犯罪を扱うにあたってはちょっとふざけた感じがするかもしれませんが、そういうことの楽しさがアメリカ映画だなと思うところでもあって、本全体でそういうニュアンス前面に出したいと考えていました。マグショットが好きであれば、それをどう魅力的に使えるかということが我々には重要だったんです。

関澤:ポップさってそういうことなんじゃないかと思うんですね。

香川:私の担当した職業映画では、実はもっといろんな職業を書くつもりでいたんですよ、たとえばプリンセスとかヒーローとかも職業の枠に入れるつもりでいましたが、いろいろな都合もあって外すことになりました。

降矢:この本ではあまり直接的に扱っていないスーパーヒーロー映画やプリンセスものも、アメリカ映画を考えるなら外せない!とは思っていたんですけども、結果的に外れてしまったんですよね。

関澤:そういうふうに抜け落ちちゃった部分はけっこうあるんです。ただ、そうした要素を違うかたちで補足することを考えてはいましたよね。後半の座談会や雑学集はそういう意味もあって。

■わたしたちのお気に入り

降矢:この本全体からそれぞれのお気に入りについて聞いてみたいと思います。まず香川さん、どうでしょう?

香川:えー、自分の担当でもいいですか? 「ティーン映画」のところで「HIGH SCHOOL MOVIES’ PARTY」というページがあるんです。いろんな映画のパーティーシーンでの出来事を、一枚のイラストにまとめて全面に敷いているんですが、テキストでちゃんと紹介している人物もいれば、まったく紹介していない人もいまして……たとえばページ中央の下のほうに“赤いキャラクター”がいますよね。

降矢:はいはい、そこあえて触れないんだと思って僕は爆笑しました。

香川:本当? その方が面白いかなって思って(笑)。あと、実はここで描いている家の玄関って、実は私の実家がモデルなんです。

降矢:えっ、これアメリカ映画の本なんですけど(笑)。実家はどちらに?

香川:ぜんぜん愛媛です(笑)。

降矢:初めて知りました(笑)。

関澤:おしゃれですね。

香川:ありがとうございます(笑)。

降矢:香川さんの実家の玄関を褒めるという意味がわからない展開になりましたが、関澤さんはどうですか?

関澤:この本の後半に2010年代の俳優に関する座談会ページがありまして、タイトルが「キャメロンの引退、アダムの登場」。これは面白い座談会だったなと。実際に収録しているときもすごく面白かったんですが、タイトルにあるように2010年代の大きな出来事としてキャメロン・ディアスが映画界を引退したことがあって、もうひとつ重要だと思うのがアダム・ドライバーっていう謎の俳優の出現ですね。最終的にそこに向かいつつ、いろんなトピックについて語っていて、知識もさることながらみんな愛情も深いんです。特に参加者のひとりである吉田夏生さんが作ってくださった注釈がすごいんですよ。これを読むだけでも相当面白い。

降矢:本文では関澤くんのゴシップ好きも炸裂しますよね(笑)。

関澤:そうですね。あのアクション俳優がいつボトックス注射を打ったのか、みたいなことを完全に推測だけで喋っています(笑)。でも俳優についての話をするのは本当に楽しいですね、その楽しさがあふれているページだと思います。

降矢:僕からはインタビューページについて。今回の書籍では映画監督のケリー・ライヒャルトさん、撮影監督のクリストファー・ブローヴェルトさん、それからプロデューサーのカイル・マーティンさんにビデオ通話やメールでインタビューをしています。どの方も非常に重要な映画を作っていながら、日本でまだ十分に紹介されていない作品もありまして、こういう作家もいるんだなとか、もっとこういうことを聞いてくれたらよかったのにとか、いろいろ思っていただけたら嬉しいなと。その中でもケリー・ライヒャルトさんはこの取材をきっかけにつながりができまして、なんとかグッチーズのイベントで上映できたらとも考えていますので、楽しみに待っていただけたら嬉しいです。

佐川さんはデザインをする中で特に思い入れのあるページはどこになりますか?

佐川:作っていて楽しかったのは「フロンティア映画」の宇宙を題材にしたページですね。こういう仕事をしていて初めての感覚だったんですけど、作業している間このページをずーっと作っていたいと考えていたんです。

降矢:それはやばいですね……これ最後の方でデザインをお願いしたんですが、最初の方でお願いしていたらこの本完成しなかったかもしれません(笑)。

佐川:「何万光年」とか「28ギガパーセク」とか、天文学的な数字に想いを馳せながら、小宇宙をPCの画面上に作っていくのは非常に楽しい時間でした。

関澤:この小宇宙の中に、はたしてマット・デイモンが何回出てくるのかが注目ポイントのひとつですね。

降矢:「マット・デイモンをもう一人ここに足したい」とかアイデアを加えた結果、ページ構成をミスってしまってやり直しになりましたよね(笑)

関澤:そうそう。あいつのせいです(笑)。

降矢:そんな苦労にもぜひ注目してほしいページですね。

※この記事は2020年3月6日に渋谷 SPBSにて開催されたイベント内容を再構成したものです。

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。

告知

4/18(土)13:00より、本書をもっと味わい尽くすための配信イベント

『USムービー・ホットサンド 2010年代アメリカ映画ガイド』

ライブ配信読書会 〜10年代のアメリカ映画と20年代の映画のこれから〜

を開催いたします。

ゲストの皆さんと本書とともに2010年代のアメリカ映画について、

そしてこれからについて本書を通して語り合います。

配信は、4/18の13時より以下からお楽しみください。

https://www.youtube.com/watch?v=BaiP2KzZz9w&feature=youtu.be