映画監督・文筆家の鈴木史さんによる本連載は、「ゆらぎ」とともに映画史のさまざまな場所・時間を彷徨いつつ、そこから逆説的に自らを再定義した存在たちについて考えることから、今日において映画を見ることのなかで主体的に「迷子」となり「不良」と化すことがいかに可能か、批評という営為において問いかけます。

第4回は前回に引き続き劇場公開中のショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』について。ロシア語圏にルーツを有するアニーとイゴールというふたりの人物の関係、彼らがたどり着くラストシーンにおいて、映画とは、あるいはスクリーンとは何であると見えるのでしょうか(本稿には『ANORA アノーラ』の結末部分に触れる内容が含まれます、その点をご理解の上でお読みください)。

***

「映画「ヴィターリー・カネフスキー特集上映」予告編」(2:23〜より『ぼくら、20世紀の子供たち』予告篇)

『ぼくら、20世紀の子供たち』(1993)は、ヴィターリー・カネフスキーが国際的に高い評価を受けるきっかけとなった『動くな、死ね、甦れ!』(1989)と『ひとりで生きる』(1992)の2本の劇映画に続くドキュメンタリー作品だ。

1993年。サンクトペテルブルクの街路に吐き出された子供たち。すでにソヴィエト連邦は、1991年に崩壊していた。車の行き交う街路で、まだ10歳にも満たないストリート・チルドレンの少年少女が、じゃれあいと呼ぶにはやや乱暴すぎる振る舞いで、隣の子供に掴みかかったり、頭を殴りつけたりしている。大柄な少年が、自分より小柄な少女を掴み倒す。少女は起き上がって、その少年を追いかけ回すが、その途中で自分より小柄な少年にぶつかり、苛立ちまぎれに、今度はその少年に掴みかかると、彼は路上へと投げ飛ばされる。それでも、それは日常的な光景なのであろう、カメラの外からカネフスキーに呼び掛けられる子供たちは、乱闘を気にするでもなく、親が収監されていることであるとか、これまで犯した盗みの数々であるとかを雄弁に語る。この悪事を働き生きている子供たちのひとつひとつの振る舞いは粗野なのに、時折見せる笑顔は妙に屈託がない。

『ANORA アノーラ』のイゴール(ユーリー・ボリソフ)が見せる無表情と、時折そこから覗く微かな笑み、そして、ぼそぼそと話されるロシア語に触れていると、イゴール自身も、親も国も失った孤児のようだったあの不良少年たちの末裔なのではないかと思えてくる。『ぼくら、20世紀の子供たち』で、やや年長の少年たちは施設に収容され、髪を短く刈り込まれ、目の下は落ち窪み、生気のない目でカメラを見つめていた。その瞬間、画面が異様な艶かしさを放ちはじめるのだが、イゴールの乏しい表情にも、彼らのようなまなざしが宿っている。彼らが、自己を形成する間もなく街路に吐き出された人々であり、ソ連崩壊の落とし子でもあるとするならば、やはりこの子供たちも、ベイカーのフィルムの人々同様、社会そのものに「マウントポジション」を取られた者たちの姿そのものだっただろう。彼ら彼女らも、能動的に不良になったのではなく、大人たちの作り出したシステムのなかで受動的に不良という存在へと流されていったのだ。

『ANORA アノーラ』©2024 Focus Features LLC. All Rights Reserved. ©Universal Pictures

『ANORA アノーラ』の劇中、ダイナーでバーガーをかじるアニー(マイキー・マディソン)は、イゴールのことを「ゴプニク」と呼ぶが、それはロシアにおける不良文化を体現する人々を指す言葉だ。彼らは、アディダスのトラックスーツを着て、安タバコをふかし、街路にしゃがみ込むのが定番のスタイルで、一時はインターネット上のミームにもなった。ゴプニクという下層の文化はもう廃れたとも言われ、事実イゴールは「ゴプニクなんかもういない」とアニーに応えたりもするのだが、この「ゴプニク」というイメージが、カネフスキーの少年たちと『ANORA アノーラ』におけるイゴールの佇まいを中継ぎし、イゴール自身の人物像をさらにはっきりと浮かび上がらせてゆく。加えて言えば、ゴプニクには、彼らが同性愛者であるというステレオタイプな見方が世間に存在し、仮にそうであろうと、仮にそうでなかろうと、そのような名指しは偏見でしかないのだが、アニーがイゴールを劇中、幾度か「男色野郎」と呼ぶのは、そうした偏見の存在が関係しているのであろう。

イゴールは劇中、アニーのアクションに対応するという形で自分自身のリアクションを起こすことしかできない受け身の人物として描かれていた。マフラーを手渡すことであれ、火をつけたタバコを渡すことであれ、彼のアクションはさりげなく、能動性は抑制されている。しかし、だからこそ彼は、アニーのそばに距離を持って留まり続けることができた。

『ANORA アノーラ』©2024 Focus Features LLC. All Rights Reserved. ©Universal Pictures

アニーもイゴールもロシアからアメリカに流れ着いた人々の末裔だが、『ANORA アノーラ』の物語は、「英語を話したがらなかった祖母」を持つアニーと、「祖母の残した車」を大事にするイゴールという、ロシア語圏にルーツを持つふたりが徐々に向き合ってゆくという、ごくシンプルな関係の変化を主軸に作り上げられている。彼ら彼女らの祖母とは、前編で言及したが、ちょうど『リトル・オデッサ』(1995/ジェームズ・グレイ)でロシア語の叫び声をあげていた、あのジョシュアの母の世代の人々だろう。

しかし、この『ANORA アノーラ』という映画を決定的に複雑なものへと揺り返してゆくのは、誰もが言及するように、あのラストカットだ。『リトル・オデッサ』のラストカットがそうであったように、本作も、車中にいる人物を映して幕を閉じることとなるが、『リトル・オデッサ』では、車外からの前進移動によるカメラが、ジョシュアをこの世界の因果の袋小路の先、すなわち死の方へと追い詰めていった一方、『ANORA アノーラ』のラストカットは、車中からのショットとしてとらえられることとなる。狭い車内にいるふたりの人物を車中から映すのであれば、多くの場合、カットとカットを隔てた、切り返しを用いるしかないだろう。しかし、「マウントポジション」を取り続けるアニーのとあるアクションのおかげで、アニーとイゴールは車中からのカメラを前にしていても奇跡的にひとつのショットにおさまることとなる。そして、そのひとつのショットの中で「何か」が起こる。

アニーはやおら服を脱ぎ、運転席にいるイゴールの上にのしかかる。また、「マウントポジション」である。アニーの腰が動き、イゴールの体が後ろに倒れる。アニーの顔が、イゴールの顔に近づく。イゴールの手がアニーの頬に触れる。しかし、この姿勢が、急にふたつの刀が鍔迫り合いをしているような不思議な緊張を見せたかと思うと、やがてアニーの顔がじょじょに上の方へと引き戻されてゆく。アニーが自ら顔を引き戻したのか、イゴールがアニーの顔を押し戻したのか? 車外で降りつける雪が、ガラスを覆ってゆく。ロシアに降る雪もこんなだろうか? 鈍い音が断続的に響いている。ワイパーの動く音だろう。このとき、アニーはイゴールを試そうとしたのだろうか? イゴールはアニーの頬を引き寄せたのだろうか? しかし、ことによると、それまで「男色野郎」という罵りを否定も肯定もしなかったイゴールにとっては、アニーの行動は恐ろしいもので、彼の目は恐怖を湛えてはいなかっただろうか? 一方でアニーにとってみれば、イゴールがただ善意の人であり、彼から無償の親切心を受け取り続けて別れることはあまりに耐えがたく、衣服を脱いで、イゴールを押し倒さざるを得なかったのだろうか? アニーもイゴールも、たがいに、自分を「渡す」ことでしか、自己を保てない人々だったのか? それは、このふたり自身にも、わからないことだろう。これまで挙げたようなあらゆる象徴が散りばめられた画面のなかで、境界を生きるふたりが溶け合い、ふたりのあいだの境界は失われる。気づけば、画面を「白さ」が覆ってゆく。なにもないところに来た。

ショーン・ベイカーの示したこのような身振りは、19世紀、退廃や悪徳を官能や美へと転換し、相反するものどうしを対応させた象徴派の詩人シャルル・ボオドレールが、“Correspondances”(「交感」)という詩で示したまなざしに、いかにも近しい。

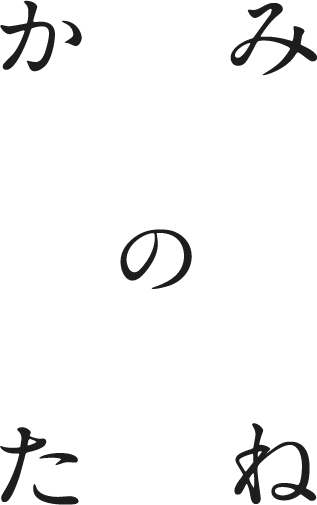

自然は神の宮にして、生ある柱

時をりに 捉へがたなき言葉を洩らす。

人、象徴の森を經て 此處を過ぎ行き、

森、なつかしき眼相に 人を眺む。[1]

森を通り抜ける時、ふと見上げた木々の葉が揺れていて、そのゆらめきが、何か言葉をこちらに投げかけているような錯覚に陥ったことはないだろうか? その時、人が森を見ているのか、森がこちらを見ているのか? わたしたちは、スクリーンという「象徴の森」に向き合う時、そこに何かを見出しているようで、実のところ、スクリーンに見出されてもいる。

あらゆる人々が欲望と自己主張を剥き出しにするショーン・ベイカーのフィルムが、あらゆる人々が欲望と自己主張を剥き出しにするこの現代に、唐突に「白さ」のみを残し、無数の「解釈」や「判断」を引き起こすと、それをあたりに撒き散らしながら、それぞれの観客にスクリーンという名の「象徴の森」を通り抜けさせる。同時にスクリーンは、あらゆる「解釈」や「判断」を撒き散らすことそのものによって、それらを嘲笑い拒絶しながらも、その「白さ」ですべてを抱きしめ、悪魔的に受容してしまう。

『ANORA アノーラ』©2024 Focus Features LLC. All Rights Reserved. ©Universal Pictures

そういえば、「スクリーン」という言葉には、「ふるい」という意味もある。観客は、ふるいにかけられているのだろうか? さまざまな「解釈」や「判断」をもたらすこのラストカットを前にして、アニーとイゴールのどちらにも肩入れできず、ただ、まごついていた観客がいるとしたら、その人は、アニーとイゴールにもっとも近い感覚の持ち主だ。境界にいて、傷付きながら、空虚さを抱えて、まごついている、親も国もない、サンクトペテルブルクの街路の孤児のような人々。そのとき、降りつける雪のリズムはどのようだっただろう? ワイパーはどのような音を立てていただろうか? ひょっとすると、そんなことばかり覚えているのではないだろうか? Correspondances(交感)。そうした人々によって、映画は作られる。雪の白さが周囲を覆い尽くしていき、空間は押し広げられてゆく。

『ANORA アノーラ』

監督・脚本・編集:ショーン・ベイカー

製作:ショーン・ベイカー、アレックス・ココ、サマンサ・クァン

出演:マイキー・マディソン、マーク・エイデルシュテイン、ユーリー・ボリソフ、

カレン・カラグリアン、ヴァチェ・トヴマシアン

2024年/アメリカ/カラー/シネスコ/5.1ch/139分/英語・ロシア語/R18+

公式WEB:https://www.anora.jp/

公式X:@anora_jp

2025年2月28日(金)より全国ロードショー中

配給:ビターズ・エンド ユニバーサル映画

©2024 Focus Features LLC. All Rights Reserved. ©Universal Pictures

***

註

[1] シャルル・ボオドレール「交感」、『悪の華』(鈴木信太郎訳)所収、岩波文庫、1961年、p.38