『評伝ジャン・ユスターシュ』(共和国)の著者である須藤健太郎さんによる、初の映画批評集『作家主義以後 映画批評を再定義する』の刊行を記念して、2023年12月23日に京都の出町座でトークイベントを開催しました。「批評はいつも孤独から始まる」という印象的な「序」からはじまる本書。ひとつの映画作品を問うことにおいて、映画そのものの存立を問う、その終わりなき営みとしての「映画批評」の可能性を探る一冊です。対談のお相手は、映画・文芸を中心に、批評・エッセイ・創作などさまざまな文章を執筆されている文筆家の五所純子さん。(映画)批評について、作品との向かい合い方について、ひいては書くことについて語っていただきました。また、ちょうど年の暮れだったため、2023年に公開された映画のことも話題になりました。

この採録記事は当日の書き起こし原稿をもとに、両者が言い足りなかったこと、言いそびれたこと、その後に考えたことなどを書き加え、再構成したものです。

「作家主義」の「以後」とは?

五所:須藤さんの新著『作家主義以後 映画批評を再定義する』が刊行されました。わたしはこの書名を見て、とても大きく出たタイトルだなと思ったんです。「映画批評」ないし「批評」は、須藤さんにとってどういうものですか。

須藤:そこまでストレートに訊かれると答えに窮してしまいますが、批評というのは「ある対象についての記述」といえるように思います。そうすると、映画批評というのは「映画についての記述」という感じかな、と。

「作家主義以後」というタイトルに関していうと、これは勢いで決まってしまったところがあって。僕はタイトルを考えるのが苦手で、いろいろ提案はするもののなかなか通らなかった。で、もうそろそろ決めないと告知が打てないというときに、「作家主義以後」と提案したらあっという間に決まってしまった。だから、熟考したうえでつけたものとはいえません。

このタイトルを提案したときにどういうことを考えていたかというと、自分は『評伝ジャン・ユスターシュ』で作家論に取り組んだので、今回の本はその後の仕事だという意識がありました。『評伝ジャン・ユスターシュ』はユスターシュについて書いたものではあるんですが、一人の作家について書くとはどういうことかを自分なりに突きつめて書いたものでした。それに対して今回の『作家主義以後』は作品評を中心に集めています。それは、長い時間をかけてユスターシュについて書き終えた後、「作家」というものを記述を通して立ち上げることよりも、「ひとつひとつの作品にどう向かい合うか」を意識的に考えるようになっていたからですね。そういう意味では「作家主義以後」というのは、単に個人的な気分を表したものかもしれません。

五所:「作家主義以後」の「以後」には二つの意味があるように思いました。ひとつは作家主義という思潮を「継承する」という意味で、もうひとつは作家主義を「変革する」という意味です。それで、須藤さんご自身としてはどちらの立場に近いのだろうか、と。

須藤:いまのご質問を、映画について書くときに作家主義を前提にして書いているか、それとも作家主義をすでに終わったものとして捉えるか、というふうに言い換えてみると、前者というふうにいえると思います。

たしかに作家主義はとっくに歴史的な役割を終えている。1950年代に『カイエ・デュ・シネマ』という雑誌で若者たちが「作家主義」を標榜して批評活動を展開し、彼らがみな監督になってヌーヴェル・ヴァーグ旋風を巻き起こしたという物語はよく知られるものですが、彼らが自ら「作家」になったことで、そのプロジェクトは完了したといえる。ただ、自分の中には、作家主義にかわる新たな批評的な戦略を提示しようといったことは念頭にありませんでした。いまではその弊害が論じられることも多いですが、それも含めて「以後」の問題という認識でいます。

それから、また個人的な話になっちゃうんですけど、僕は今回の本を作る前に、同じフィルムアート社で『作家主義[新装改訂版] 映画の父たちに聞く』の監修をしているんですね。だから、その「以後」だなっていうことも頭にありました。

五所:書き手って意外と簡明なんですよね。読み手のほうが野蛮で、いろんな意味を読みとっちゃう。書き手が意図していなかった回路を勝手に紡ぐのがむしろ読み手の仕事だったりする、とも思います。いまタイトルについて放り出してもらって、すごく納得しました。

須藤:「作家主義以後」とタイトルを付けた以上、その説明をしなきゃいけないんじゃないかと思って「序」に作家主義論めいたことを書こうとしたんですよ。ただ途中で書くのをやめたんです。なぜかというと、『作家主義』が1984年に再刊されたときに序文をセルジュ・ダネーが書いていて、それが見事な総括になっている。いま40年前の議論を繰り返しても意味がないし、しかも自分にはいまこれ以上のことは書けそうにない(ちなみにその文章は「Après tout」と題されています。英語の「after all」にあたるフランス語の言い回しで「結局」を意味するものですが、ここには「すべての後で」という字義通りの意味が含意されていると思います)。

それに、作家主義を説明しようとすると、どうしても歴史の話を経由せざるをえなくなるけれど、作家主義を歴史的なものとしてはじめに規定してしまうと、この「作家主義以後」というタイトルに含まれている多義性が失われてしまう。「作家主義」はその後に一人歩きしていった言葉でもあって、いまでは映画批評と関係なく使われることもよくある。この言葉から受ける印象は人によって異なると思うので、そういう意味の広がりを大事にすることにしました。

エピグラフについて

五所:どうしても聞きたいことがあって。エピグラフが二つ付けられていますよね。ひとつはジル・ドゥルーズの「実験せよ、けっして解釈するな」、もうひとつは松尾芭蕉の「狂句こがらしの身は竹斎に似たる哉」という句が並べられています。

わたしはこのエピグラフを見て、すごい本を開いてしまったと思っていったん閉じちゃったんです。この二句を味わうだけでひと晩かかると思って、翌日になってようやく読みはじめました。いま批評なり評論なり、なにか作品が論じられるときに、書くことで実験するよりも、作品を解釈することが優勢にあるように感じます。だから、須藤さんはひとつの態度表明としてこの文句を置いたのだろうな、と。

須藤:ここも大きく出ちゃいましたね。エピグラフ選びはいろいろ悩みました。

五所:エピグラフを考えるのは楽しいですよね。本文の内容を凝縮したような言葉に先導してもらうとか、本文の入り口とは違う角度から分け入ってもらう言葉とか、本文の文体とどれくらい衝突させるか融和させるか、それじたいを詩形として立たせるかどうか、本文にどんな形態の変化を起こせるか……。エピグラフって、書き手じしんが本のはじめに置いた批評的な介入だとも思うから、読んでいても楽しい。それに引用の場合は、この本の先人として呼び出されたのかな、友人かなとか、あるいは好敵ということも、その全部ということもあるし。

須藤:今回の経緯を説明すると、はじめに考えたのはドゥルーズの方で、「実験せよ、けっして解釈するな」をエピグラフに置こうと。

五所:どうしてですか。

須藤:だって、批評とは何かといえば、こういうことじゃないですか(笑)。

五所:そうですよね。「だって」ですよね(笑)。

須藤:ただこれ、かっこよすぎるんです。映画批評集と謳われる本を開いて、「実験せよ、けっして解釈するな」という一行だけがあったら、あまりに隙がなさすぎる。

五所:かっこつけすぎちゃうの嫌ですよね。

須藤:それで、ちょっと崩したいと思って二つ並べようと考えたんですが、今度またもっと大きなものを持ってきてしまった。

五所:この芭蕉の句はもともと好きだったものですか。それともこの本のエピグラフを探す過程で出会ったものですか。

須藤:実は、ドゥルーズの言葉も芭蕉の句もどっちもなんですけど、孫引きのつもりなんです。ドゥルーズの言葉はニコル・ブルネーズの『総じて形象について、とりわけ身体について』(未邦訳)という映画論集の序文で引かれていたもの。彼女はそこで自分には別にちゃんとした方法があるわけではないけど、あえて挙げるなら「実験せよ、けっして解釈するな」といったドゥルーズの警告がずっと念頭にありますと書いていて、それがすごく印象に残っていました。

芭蕉はどうかというと、やっぱり安東次男の『芭蕉七部集評釈』です。『芭蕉七部集評釈』は「狂句こがらしの巻」から始まるわけですけど、それは順番の問題というだけではない。芭蕉は「野ざらし」の旅を通して「連衆なくしては成り立たぬ俳諧師の心」を摑んだ、その「転心」の自覚をこの発句に見てとるのが安東次男の見立てなので、この発句の評釈自体が彼の芭蕉論全体の序文的な機能を担っている。実際、これ以後、彼は芭蕉を読むことにそれこそ取り憑かれるように取り組んでいくことになる。批評こそが詩作なのだと生涯をかけて示した人だと思っています。

いずれにせよ二つとも自分が発見したものではない。すでに発見してくれた人がいて、自分はそれを孫引きする。そういう意識の下で引いています。

五所:この芭蕉があることで、ユーモラスな角度が出ていいなあと思いました。

須藤:本当ですか。まさにそれが狙いだったのでよかったです。

五所:「実験」と「狂句」が対のセットに見えるんですよね。「実験せよ、けっして解釈するな」が「かっこよすぎ」な尊大さをもたらすとすると、真横に置かれた「狂句」がいい感じで惑わしてくる。「狂句」は字義どおりにとれば自嘲的な謙遜で、「かっこよすぎ」を打ち消しにかかるんだけど、「狂句こがらしの身は」と読んでいくにつれて「わたくし丸裸でやってます」というような、可笑しな真剣さをたたえているように感じます。

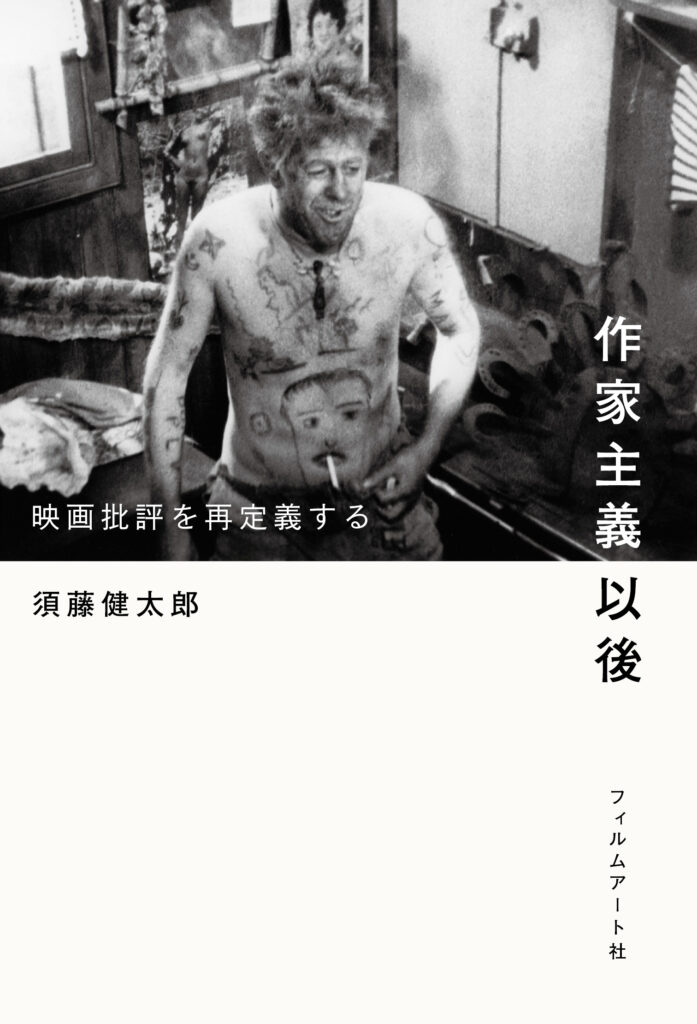

なにしろ表紙が、『アタラント号』(1934年)のこのスチル写真じゃないですか。このイメージを見て、このひとの様子のおかしい博物館みたいな体や船室がわぁっと思い出されて、それから「狂句こがらしの身は」という文字が目に入ると、たまらないものがあります。

須藤:狂句こがらしの句はもともとは発句なんですけど、それをあたかも付句のように横に置いてみました。ドゥルーズの言葉に対する付けとしてこれを置くと、どういう効果が生まれるかな、と。

五所さんは『薬を食う女たち』(河出書房新社)のエピグラフをシモーヌ・ヴェイユの『工場日記』から引いていましたよね。「帰宅すると、頭痛が増し加わり、吐き気がし、ものを食べられず、ほとんど眠れない。四時半には、このまま家にいようと決心しながら、五時には起きあがる……温湿布、薬を一服。木曜の朝だ、さあこれでよしと」。

五所:二つ候補があったんですけど、「かっこいい」ほうではなく「愛嬌がある」ほうをとったんですよ。それは言い換えると、「著者の態度を一文で見せつけたい」か「著作を一息に感じてもらいたい」かの違いだと気づいた瞬間、後者に決まりました。

須藤:これはいいですね。「薬を一服」も効いているし、最後の「さあこれでよしと」になんかおまじないのような調子があって。

五所:『薬を食う女たち』は薬物を服用したり摂取してきた女性たちについて書いた、創作の手法を使ったルポルタージュなんですが、『工場日記』はシモーヌ・ヴェイユが工場労働に就いて、いまっぽくいえば「潜入取材」したものです。ヴェイユはそこでどんどん体調が悪くなっていって、あるとき職場に行くために薬を服用する。この一節は本当になんでもないような、きっと誰も注目していないような箇所なんですが、「あ、この感じ」って。

須藤:これは本を書く前から決めていたんですか。

五所:いえ、全然。本文をひととおり書いたあと、『工場日記』を読み返したときに浮かび上がって見えました。もうひとつの候補は「純粋さとは、汚れをじっと見つめうる力である」(『重力と恩寵』)で、こっちは書いている最中から念頭にあった言葉です。聞き取りをした方たちから感じたことだったし、こう言うのは恥ずかしいですけど、『薬を食う女たち』を書くときのわたしの信念のようなものでした。

やっぱり、前もって用意しておいたものではないもの、書いていくなかで出てきたもののほうがいいですね。必然性と自由をいっしょに感じます。

方法論を持たずに書く

五所:そろそろ本題に移りましょうか。わたしたちが関わっている映画評の仕事のほとんどは、「この作品について書いてください」とか「この作家について書いてください」とかオファーがあって書いていますよね。まずなにから考えますか。

須藤:それ、僕も訊きたかったです。僕は何も考えないようにしています。たぶん「この作品について書いてください」に対して、自分なりのアプローチや方法論を持っている人っていると思うんですけど、僕には何もない。何かちゃんとした方法論みたいなものを持つべきではないかと考えたこともあるのですが、いやむしろ積極的に方法論を持たないようにしようと徐々に考えるようになりました。

五所:言われて気づきましたが、わたしも方法論がないです。

須藤:自分なりに整理すると、『評伝ジャン・ユスターシュ』では問題を設定せずに作家論を成り立たせるという、かなり無茶な試みをしたつもりでした。学校ではよく「問いを立てましょう」などと言われ、そう教えられたりもするわけですが、作家論を書くときに問題を設定してしまうと、その問題を論じるために作家を使うだけになってしまう。ある作家について論じるのであればそのこと自体を目的にすべきで、論として成り立たせるために問いを立てる必要は本来ないはずなんです。

それで、今度は作家論ではなく、作品評を集めて『作家主義以後』を作ったのですが、自分の書いたものを読み直すうちに、自分は方法論を持たずに作品に向かい合おうとしてきたんじゃないかと気付きました。こういう方法論を使うと、この作品はこういう風に論じられますとか、この作品はこういうアプローチから見るとこう捉えられますというのではなく、作品自体から立ち上がってくるものをちゃんと捉えよう、と。

五所:よくわかります。わたしは書き出すまでにものすごく時間がかかってしまうんですが、それは作品からなにかが立ち上がってくるのを待っているんだと思います。

須藤:その待っている時って、作品を見直したりしますか。

五所:日常的なことをやってますね。机で茫然としてたり、関係のない絵を見たり、急に南瓜を煮はじめたり。でも全身がずっと考えていて、ずっと緩く縛りつけられている感じもしています。作品を見返すのは確認のためですね。わたしは間違いが多くって、いったん書いたあとに、わたしが書いたものごとは本当に作品のなかにあっただろうかという確認です。これは何度も見返します。最近、鈴木清順について書いたときもそういうことがありました(「骨と乖離」、『鈴木清順生誕100年記念〈SEIJUN RETURNS in 4K〉』オフィシャル・プログラム)。牛の骨はあそこにあっただろうか、と。確認すると、やっぱり間違ってました。

須藤:間違っていたときはどうするんですか。

五所:その間違いが起きたという痕跡をどうにか文章に残します。少なくとも自分にはわかるように、暗号化することもあります。須藤さんは作品から立ち上がってくるものを、どんなふうに待っていますか。

須藤:見返すことの楽しさにだんだん目覚めつつあり、最近は、うまく書き出せない時はとりあえずもう1回見てみる、というふうにしています。実は、以前に廣瀬純さんにも似たような質問をしたことがあって、そうしたら「だいたい5回か6回くらい見れば、見えてくるよ」と返ってきて驚きました。たしかに再見するごとに発見があるので、何度も見ることの効用は大きい。

といいつつ、あえて見直さない時もあります。今年の夏に『アデュー・フィリピーヌ』(1961年)について書いたんですけど、なんとなく見直さずに書いたんですね(「2つで1つ」、『みんなのジャック・ロジエ』劇場用パンフレット)。映画が即興的なわけだから、自分も即興的に書いたほうがいいだろうし、ロジエについて書くのに確認しながらちまちま書くのは違うと思ったんです。それで、上映の時にアフタートークをすることにもなったんですけど、このときも久し振りに劇場で見たその印象を生かして話したいと思って、思い切ってまた何も見直さずに行ったんです。そうしたら、記憶とだいぶ違う箇所があって、パンフレットの文章も書き直したくなってしまい、そういう話を上映後にすることになりました。

五所:以前よりもDVDや配信でくりかえし見返しやすくなって、それで失ったものもありますね。映画館って寝ちゃうじゃないですか。いまみたいに寒い時期だと、暗くて暖かい映画館に入って座ったとたん、ほっとして眠ってしまう。映画館じゃなくても、わたしは『ノスタルジア』(1983年)を何度も再生させたけど、最初から最後まで一挙に見通せたことがないと思う……。でも眠るというのも、映画に対する積極的な関与だと思っています。

須藤:寺山修司でしたっけ。「私の映画を見ているときにどうぞ寝てください」と。「そのとき夢を見たら、その夢が私の作品です」みたいなことを言った人がいましたよね。

五所:眠る、見逃す、見落とす、忘れる、間違う……。でたらめかもしれないけど、どんどん悪しきことになっている気がするので、これまでよりちょっと強めにその効能を出してもいいかなという気分でいます。

初めてで見えるもの、繰り返しで見えるもの

須藤:ちょっと話は逸れますけど、『作家主義以後』に入れたものだと、クエンティン・タランティーノの『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019年)について書いた「タイトルの不思議」は1回しか見られなかったからこそこういう文章になったと思います。

五所:そうそう! 『作家主義以後』の第2章「細部への着目」、なかでも「タイトルの不思議」がわたしは好きです。作品の原題にある「…」から一点突破していく論考ですよね。書き手である須藤さんは、「タランティーノにおいて、タイトルはきまって主人公を指している」という法則性を先に取り出しておいてから、調べものをするなかで、メディアによって「…」の位置が違うことに気づく。最後にはなんと公式サイトでも統一されていないことが判明して、それを須藤さんはわざと話のオチっぽく書いているんだけど、むしろそれによってなにも落着していないのも素晴らしかったです。

須藤:繰り返し見直して書くと、場面の描写とかショットの分析とかがやりやすくはなるんですが、1回しか見られないときは、その1回見たときの印象をどう書くかが大事になってきますよね。この場合は、タイトルに注目して、このタイトルの中に作品のすべてが入っていますという大づかみで書き切ってしまいました。こういうハリウッドの大作はサンプルとか貸してもらえないですから、プレス試写で1回見たら、その1回で書くしかない。

五所:そういう制約がこの一点突破を生んだと思えば、制約もわるくないですね。

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』の主人公は「アクションの不在」そのものだと須藤さんは結論しています。「アクションには回収されないもの、それは細部の輝きであり、役者ひとりひとりの立ち居振る舞いである」とも丁寧に言い添えてくれている。まったくこれに尽きるんですが、わたしなりに話してみると、この作品は「なにを描かないか」が中心に据えられている。史実や大勢に知れ渡っている事実をあつかった作品を見るとき、「なにを描いたか」よりも「なにを描かないか」に目が留まることがしばしばあって、そこで作家の倫理性も問われるわけですが、この作品は「なにを描かないか」を最大限に活かして、シャロン・テートを殺害事件から解放してみせる。これは創作だからできるレクイエムで、テートだけでなく「ワンス・アポン・ア・タイム」と「ハリウッド」をまるごと輝かせることで、それらに今一度の死と安息をあたえようとしていると思ったんですね。……で、こんなふうに語っていると口元がもちゃもちゃしてくる。野暮ったい上に、言わされている感じがします。

それに比べて「タイトルの不思議」は、「…」に着目して構文から紐解くという曲芸のかたちをとった論述で、制約を振り切るための荒技だったのかもしれないけど妙に強い説得力があって、その説得力が曲芸性からも論理性からもきているからすごいなって。そこにわたしなんかは批評の含羞みたいなものまで感じそうになります。

須藤:一方、ペドロ・コスタの『ヴィタリナ』(2019年)について書いた「視線の主体をめぐって」は、何回も作品を見直して書いています。日本公開の時にすでにアメリカ合衆国でBlu-rayが出ていたので急いで取り寄せたんです。僕はこの映画を見たときにラストショットのあり方に疑問を抱いたんですが、その1回目の印象を何度も見返すことで更新していくという書き方をしています。単にショットを細かく分析していくというよりも、繰り返し見ることで最初の印象がその都度書き換えられていく、そのプロセスをそのまま文章にしています。

五所:いま、ソフィ・カルの展示作品を思い出しました。記憶が定かでないところがあるのですが……。1999–2000年に原美術館でおこなわれた《ソフィ カル―限局性激痛》展にあった作品で、まったく同じベッドルームの写真が何枚もくりかえし並んでいて、その一枚一枚にテキストが組み合わされている。写真は、ソフィ・カルが恋人に約束を破られてひとりでいた日の一室を撮ったもの。テキストは、その日のことをソフィ・カルが毎日回想する文章なのですが、当日、翌日、二日後、三日後……というふうに順番に並べられていて、文章のほうは日ごとに変化していきます。ちなみに、この作品はとても個人的な傷や苦痛がひとつのテーマだったので、だんだん文章の複雑さが薄れていったり文字量が減ったりすることで回復過程が表現されていました。さておき、記憶と想起についてです。

同じ日同じ場所のことを思い出しているつもりでも、想起されるごとにかたちを変えるというのが記憶の働きですよね。それに似て、わたしたちは作品を固有のものとして何度も見返すけど、もしかしたら見返すごとに作品はかたちを変えているかもしれない。記憶が不定形というよりも、映画が不定形だといってしまえないだろうか。……じつは須藤さんの『ヴィタリナ』論を読んだとき、そんなことまで思わされたことを思い出しました。

批評におけるデクパージュとモンタージュ

須藤:さっき「問いを立てない」とか「方法論を持たない」とか言いましたけど、今回、自分の書いたものを読み直していくなかで何か通底するものがあると気付きました。第1章を「映画の再定義」と名付けたのですが、それはひとつひとつの映画作品の中でその都度映画が定義し直されていて、自分は毎回そのことを書こうとしているようだ、と思ったからです。それぞれの作品が映画をどういうものとして捉えているかを見極めようとしていて、例えば『アタラント号』だったら、このアタラント号という船が映画として見立てられている、とか。

五所:『作家主義以後』を読みながら思ったのは、須藤さんの作品評は、映画の構成要件のようなものにたえず再帰していく。作品について書きながら、なにが映画を映画たらしめているかを同時に書いているんですよね。「映画とはなにか」に根が下りていく批評という感じがして、そうそういないひとだなと思います。モンタージュとデクパージュの話もそうですよね。

須藤:今回、事項索引を作ったんですね。自分がどういう言葉や概念を繰り返し使っているか、それをどういう文脈で使っているかを把握したくて。

五所:巻末に収録されている事項索引ですね。この並びを見ても思うんですけど、須藤さんにもやっぱり問題意識はある。ただそれには政治的関心や社会問題、個的体験といった面構えをさせるのはごめんだという感じで、もとよりそういうことに関心がないのかもしれないけど、徹底的に「映画とはなにか」ですよね。

須藤:たしかに、映画を社会問題の絵解きとして見ることには関心がないですね。とはいえ、映画が社会や政治の問題についてどう思考するか、それを捉えようとはしているつもりです。五所さんの書くものは狭義の「批評」に限らないわけですが、批評を書く際に特別に考えることなどあったりしますか。

五所:そういえば、わたしは批評を書いていると名乗ったことはないんですよね。批評とはなにかと考えたときにかならず出てくるイメージがあって、それは「さばく」という言葉です。日本語だと同音異義語がいくつかあって、まず裁定する、ジャッジするという意味の「裁く」。それから「荷を捌く」とか「魚を捌く」とかの「捌く」。

ひとつめの「裁く」は一般的な批評の意味、価値判断をするというもの。批評が嫌われる理由もこの「裁く」にありますよね。あたかも裁判官のように高いところから判断するというイメージがはびこっている。でも価値判断をするのは批評のだいじな仕事のひとつです。

もうひとつの「捌く」のほうがわたしの実感に近いんですけど、『ヴェルクマイスター・ハーモニー』(2000年)の巨大な鯨のように、目の前に得体のしれない生きものが横たわっています。一体これはなんなのかと、わたしはその全身に分け入って、刃物で身を捌いていく。料理でいうと、たとえば魚の身に刃物を入れるときって、単にその物体を切り分けているだけではなくて、次にこの身をどうしようか考えながら切っているんですよね。どういう具材や調味料が合うかなとか、煮るかな焼くかな蒸すかなとか考えながら、それも刃を入れながら変わっていく。切断しながら接合する、ということをやっているんですね。

須藤:まさにデクパージュとモンタージュ。

五所:そうなんです。だから『作家主義以後』を読んで、ここに出てくるデクパージュとモンタージュの話はわたしが批評について思い浮かべるイメージと似ていると思いました。

須藤:慣用的にはデクパージュはカット割り、モンタージュは編集のことなんですが、もともとの意味は「切り分ける」と「組み立てる」。切って断片にしたものを、もう一回組み合わせる。ふと思うのは市原湖畔美術館で開催された展覧会《更科日記考——女性たちの、想像の部屋》(2019年)のことで、五所さんが展示されていた《ツンベルギアの揮発する夜》、あれはコラージュですよね。コラージュも元の文脈から一度切り離して、別の文脈に組み直す作業だな、と。

五所:まさか《ツンベルギアの揮発する夜》が出てくるとは、ありがとうございます(笑)。あれは寄稿していた雑誌の廃刊が続いた2010年に手慰みではじめた日記で、ひっそりとブログを開設してアップしていたものです。コラージュの素材は女性誌なんですよ。「女性誌は読みすぎてもバカになるが、読まなさすぎてもブスになる」という著名なコラムニストの方の言葉があって、とても芯を食った言葉として反響を呼んでいました。じゃあ、わたしは「バカ」にも「ブス」にもならない女性誌の「読みかた」をしてみようと、切って貼って組成を変えようとしたんです。

批評の人為性

須藤:以前(2016年)、五所さんはゲンロンと佐々木敦さん主催の「批評再生塾」に講師として参加されていたとき、「一人称を略奪して書け」という課題を出されていて、課題として圧倒的に面白いと思ったんです。『スカトロジー・フルーツ』は2010年の刊行で、2000年代に書かれていた文章が収められていますが、そこに「イタコ芸」をやっているものがいくつもあります。作者や登場人物になりかわって「わたし」が語っている、という。

五所:「イタコ芸」ですが、たしかに作者や主人公の一人称を奪って、その人になりかわったかのような語りでその作品評を書いたりしていました。実はそれもいま挙げた批評のイメージと通底しています。

須藤:そうだったんですか。むしろそれぞれ区別されているのかと思っていました。

五所:はじめは区別のほうを強く意識していたと思います。ふりかえると、わたしは雑誌のライター業が出身地で、インタビューや対談、語り下ろしの構成、つまり他人の言葉を書くということをずっとやっているんですね。そのなかで痛感したのが、話者が「言ったこと」と「言おうとしたこと」は必ずずれているということです。ライターの仕事は、話者が「言ったこと」を書くだけじゃなくて、「言おうとしたこと」まで聞きとって言葉にすることだとわたしは思うんです。……「そんなの捏造だ!」と反感をもつ人もいますかね。もしも話者が「これは私の言葉ではない」と思えば、それはライターの技術不足でしょうし、話者に原稿を修正してもらうというプロセスが用意されています。ただ実際は、話者から納得されたり喜ばれたりすることのほうが多いです。

他人になりかわって言葉を発するという意味では、イタコですよね。イタコは「憑依」の印象があるかもしれないけど、わたしには「託宣」が近いです。他人の言葉をあずかって外に出す。言葉は内発的なものであるとともに、ひとたび外部化されれば異物性を帯びますよね。シュルレアリスムの自動筆記がまさにそうですが、いまこうして自分で話していることだって、あとで文字にされたものを読んだら「こんなこと言ったっけ⁈」というふうに「わたし」を異化してくる。……まわりくどくなりましたが、そんなふうに「イタコ芸」も作品評も聞き書きも、わたしには通底しているものがあります。

須藤:「イタコ芸」をしていた五所さんが『薬を食う女たち』で聞き書きの実践に飛び込んでいった連続性はよくわかるし、そこに必然性を見たくもなるんですが、それを批評と結びつけるのが五所さんの文体の特異性だと思います。作品を切り分けて縫い合わせるものとして批評を捉えると、たしかにそこにはイタコ的な契機もあるし、作品の内なる声の聞き書きという側面もあるかもしれない。

五所:そうなんですよね。ヴァルター・ベンヤミンの『翻訳者の使命』に出てくる「壊れた花瓶」を思い出しました。これは翻訳論や小説論として引き合いに出されてきた話ですが、「イタコ芸」にも聞き書きにも批評にも通じます。すごく単純に話してしまいますが……。花瓶が割れます。その破片を拾い集めて花瓶を接ぎ合わせます。さて接ぎ合わせるにあたって、形態を優先するか、それとも柄を優先するか、いろいろ迷いますよね。どうしたってまったくもとどおりにはならない。もとどおりに復元されることはないけど、接ぎ合わされた花瓶にはもとの花瓶の息吹がある。もとの花瓶が原文、接ぎ合わされた花瓶が訳文です。わたしに引きつけてしまえば、他人の声や作品の声と、自分が書く文です。そこでわたしが気をつけているのは、接ぎ目です。これはもとの花瓶ではないこと、人為的な操作が加わったことがわかるように、接着剤を目立たせたり全体を歪な形にしたりします。

須藤:批評の場合は、作品がもとの花瓶に当たるわけですね。それをいったん壊して破片にし、それをもう一回つなぎ合わせたものを批評として提示する、と。

五所:そうですね。こんな花瓶があってもいいですよね、という試行錯誤かもしれません。

須藤:このあいだ、五所さんはジョン・カサヴェテスの『ハズバンズ』(1970年)について書かれていましたよね(「感情の機序——父と娘と『ハズバンズ』、あるいは父の娘の『ハズバンズ』」、『ストレンジャーマガジン』6号)。ここに作者でも登場人物でもないし、五所さん自身でもなさそうな「わたし」が出てきたのが気になっていたんです。イタコ的ではない、まったく仮構された一人称ですよね。『1990年代論』に寄せられていた岡崎京子論「「すべての商売は売春である」に匹敵する一行を思いつかなかった」では、一人称「あたし」が使われていましたが、このときの使い方に近いもしれない。あたかも不特定の誰かを指すものとしての一人称なので、文中では夾雑物のように感じられます。いまの破片を繋ぐ接着剤のお話と結びつけて考えてみたい気がします。

五所:「私」の動かし方ですよね。まず女性が一人称で書くことや書いたものは低級だと見なされてきたので、それへの意趣返しという気持ちはありました。それとは別に、別でもないんですけど、語っているといろんなものが乗り入れてきませんか。本心でもないことや他人の受け売りを口走っちゃうことから、ジャーゴンや流行りの言い回しが横入りしてきたり、気づいたら祖母とそっくりの口調になっていたり……。語るとき、書くとき、そういう押し合いへし合いで大変です。この不分明さが語ること書くことの表現を揉んでくれますし、「私」で統合しようとする人間モデルへの無理さにぶつかる。一方で、文章のなかでどんなふうに書き手が責任主体でいられるかという問いにも直結している気がします。批評でも論文でもエッセイでもコラムでも、書き手が透明化する文体ってありませんか。もちろん書き手は記名で責任を負っているんだけど、文章のなかでもうすこし書き手が罪深くあるというか、下手を打っているというか、そういう表現をわたしは好んでしまうところがある。

ともかく、須藤さんが「イタコ芸」に興味をもってくださったのが意外でした。

須藤:批評って基本的に自分以外のことについて書くものだから、一人称の扱いが難しい。無邪気に「私」とは書けないものなんです。五所さんの場合は「書き手の自己をいかに対象化するか」という操作を経たうえで書かれている。一人称の扱いにそれがよく現れていると思います。

自分の話をすると、『評伝ジャン・ユスターシュ』を書いたときは、「書き手の自己をいかになくすか」が大きな課題としてありました。「序」にたくさん「私」を出してわかりやすい対照を演出してしまっていますが、本文には一度も「私」が出てきません。ユスターシュは「私」を消去しながら「私」を語っていたというお話が語られるわけですから、それは避けることができない必然的な選択でした。短いレビューを書くときは、そういう形式的な統一に対する配慮みたいなものはあまり働かないけれど、それでも毎回考えるポイントではあります。

五所:ある作家の評伝をものした著者の宿命だと思って聞いてほしいんですが、「私」を消去しながら「私」を語っていたユスターシュの側面から受けた影響や、ご自身に通じるところはありますか。

須藤:ある特定の人物について書いているうちに、その記述対象に想像的な同一化をしてしまうという危険はつねにあると思っていて、それに気をつけてはいました。「書き手の自己をなくす」というのも、もちろんそういう配慮と無関係ではなかったと思います。

五所:同一化は、とても危険で魅力的な作用ですよね。書き手は、つい対象に同化したり、やすやすと読み手を同化させて動員してしまう。だからこそ、文章にどのように斥力をもたせるかというふうにわたしなんかは考えて、そこで「私」は同化作用と斥力がともに強いから動かすのが面白いというのもあります。

須藤:同一化と関連して思い出しましたが、『評伝ジャン・ユスターシュ』では「物語」にならないように意識していました。始まりと終わりをなくすというか、途中からいきなり始まって、途中でいきなり終わるというイメージを手放さずにいましたね。気をつけたことは具体的にいうと二つあります。まず、この本は「評伝」と謳っていながら、ユスターシュの幼年期について書いていない(『ぼくの小さな恋人たち』の中での虚構化された幼年期にしか触れない)のですが、それは幼年期に作品世界の原光景を探るような定型を避けるためです。

もう一つはやはり「死」の扱いで、死を結末に置かないように、叙述が死に向かっていかないようにしました。この本だとちょうど半分くらいのところでユスターシュは死んでいます。死の場面をあらかじめ一度書いておき、後半になってもう一度同じ場面を違う言葉を使って書くことにしました。「彼の死が最後にどう語られるか」という期待を生まないように配慮した結果です。ひときわ配慮が必要だったのはもちろんユスターシュの最期が自死だということが大きいですが、しかも彼の場合は、その最期の瞬間をビデオで撮影していたという噂まであった。気を抜くと「そのビデオをこそが彼の究極の作品だった」という物語にすべてが回収されてしまう。『評伝ジャン・ユスターシュ』はそのビデオの存在に触れてはいるけど、そこにはほとんど関心を払っていません。

仕事は大事——『バーナデット ママは行方不明』

須藤:では最後に、だんだん時間も迫ってきたので今年を振り返る話をしましょう。今年はどんな映画があったかを振り返るために『週刊文春CINEMA』の2023年ベスト号を読んできましたが、そこでは誰も挙げていなかったリチャード・リンクレイターの『バーナデット ママは行方不明』(2019年)が僕はいちばん印象に残っていて。日本だと2023年9月に公開されたので、これを今年のベストに挙げてもいいはず。

五所:じつは須藤さんからおすすめされて今朝見てきたばかりなんですけど、とても面白かったです。このところ女性監督の作品を見る機会が増えてきて、女性が描く女性も増えて、わたしはそれを喜ばしく見ているんですが、今年の公開作を見ていてだんだん気になったことがあって。それは主人公の女性が模範的に悩んでいることでした。苦悩のしかたがなんか「正しい」んですね。(この時点で五所はまだ『ショーイング・アップ』(2022年)を見ていません。本人注。)『TITANE/チタン』(2021年)は遠くなりにけりか、今年は『ウーマン・トーキング 私たちの選択』(2022年)がもっとも過激だったかなどと思い返しつつ、「自己肯定」や「抗議」や「連帯」の呼びかけがとても穏当な作品が多かった。この穏当さは、「正しい被害者の声だけ聞いてやる」という不当な圧への一時的な対応かもしれないけれど、ややもすると圧に与しかねないから、いずれにせよ気が抜けない。今年特集上映されたウルリケ・オッティンガーの3作品(『アル中女の肖像』(1979年)、『フリーク・オルランド』(1981年)、『タブロイド紙が映したドリアン・グレイ』(1984年)のうち、『アル中女の肖像』が抜きん出て動員数が多かったというのも、タベア・ブルーメンシャイン演じる「酔いどれ女」の、あのダダイスト的な無為性や無償性を、いまの風穴のように感じたひとがけっこう多かったからではないかと思ったりもします。ともかく「今年を語ると愚痴っぽくなりそうで……」とメールでこぼしたところ、須藤さんが『バーナデット』を教えてくれて、きっとわたしが楽しく語れるような主人公の作品をおすすめしてくれたのだと。

須藤:いや、リンクレイターは男性監督だし、そんな器用なことを考えていたわけではないです(笑)。

五所:ケイト・ブランシェットの主演作といえば、『バーナデット』は『TAR/ター』(2022年)のすぐ前に撮影された作品ですよね。

須藤:その2本を対比的に並べてみるのは面白いですね。

五所:バーナデットは天才と称された建築家だけれども、結婚して子供を産んでからは主婦業をしていて、建築のほうを中断している。建築の能力を発揮する場がなくなったことで、精神的に抑圧されて問題行動が増えている。筋書きとしてはこうですよね。そんなバーナデットに能力や才気をふたたび発揮させ、一度中断された人生を回復させるのが、南極の基地建設。それが目新しくてよかったです。

須藤:普通の人にとっては制約だらけの南極という場所が、彼女にとっては自分の能力を発揮する格好の場所になる、という逆転もいいですよね。「何か月も人に会えないけど大丈夫?」と訊かれても、むしろそれこそ彼女が望んできたものなわけで。

五所:冒頭から、南極にドドーンとそそり立つ巨大な氷山が映されますよね。あの撮り方は「自然の風景」というより「自然の建造物」でしょう、語義矛盾ですが。バーナデットが建築家として息を吹き返していくのは、筋としては夫や娘、隣家の主婦との和解なんでしょうけど、決定的なのは「自然の建造物」だと思います。抑え込んでいたエネルギーに匹敵するものに巡り合って爆発したんです。それが冒頭から示されていた。世俗から離れた「自然」の建築物でなければいけなかったのは、かつて自分が設計した建造物を世俗の煮こごりみたいなテレビスターによってぶち壊されているからですよね。その体験はちょっとトラウマティックに描かれている。

須藤:たしかにあの真っ白い氷山、ビルみたいに見えますね。

五所:女性の能力や、それが回復していく様が描かれるとき、裁縫とか料理とか、絵を描いたり文章を書いたり、身のまわりで有形物をつくる。あるいは歌ったり踊ったり、お金を使ったり、遠い土地へ飛び立ったりする。『TAR/ター』のリディア・ターでさえ、あれだけ大規模なオーケストラを率いる傑出した女性だけど、つくるのは無形物です。こういう設定が不満だとわたしは言いたいんじゃなくて、歴史的にみて女性に許されていた範囲に忠実だと思います。ただ、そこで動いているエネルギーが小さく見えやすい。……わたしはノートパソコンを触っているときにふと、このなかにはひとの名前とか語りとか映像とかがいっぱい入っていて、自分はなにと取っ組み合っているんだろうと怖くなることがあります。気を抜くと15インチにしか感じなくなっている。それに似て、小さな刺繍でも鼻歌でも、ほんとうは地球と綱引きするくらいのエネルギーでやっているかもしれない。そういう意味で、名折れした中年女性に巨大な有形物をつくらせるという発想に感激しました。

須藤:それから、これは「仕事が大事」っていう映画ですよね。仕事というか、やるべきこと、というか。

五所:そうですね。締切がないと書けない、みたいなことでしょうか。なんだか消極的な感じがしますけど、自分に課した「to doリスト」とか「今年の目標」をみたいなことじゃなくて、自分じゃないものに誘惑されて動きだす、誘惑にたいして自分を明け渡す、みたいな受動的な積極性。その連続で生きている気がします。

須藤:なるほど、「自分じゃないものに誘惑されて動き出す」、それこそ批評の動機そのものですね。

『バーナデット』についてもうひとつ言うと、こんなに愚鈍に「時間」を主題にしている監督ってリンクレイターくらいしかいないと思うんです。「ビフォア」シリーズ(1995–2013年)や『6才のボクが、大人になるまで。』(2014年)のように、それをわかりやすく示すこともありますけど、基本的にどの作品でも「時間」が問題になっている。彼が青春映画にこだわるのも、青春を語ろうとするとかならず限りある時間が問題になるからだと思います。『エブリバディ・ウォンツ・サム‼ 世界はボクらの手の中に』(2016年)は大学に入学する前の3日間の出来事を描いた映画ですが、その3日間に大学入学後の4年間に起こるすべての出来事を凝縮させてしまうという時間の圧縮が成し遂げられていました。

五所:そうか、『バーナデット』に青春映画の気っ風があるのはリンクレイターの特性なんですね。

須藤:『バーナデット』の途中でシンディ・ローパーの「Time After Time」が流れて娘と一緒に熱唱するところがあって、もう涙なくしては見れない場面なんですが、リンクレイターはついに自分の主題に「Time After Time」という言葉を与えたのだと思ったんです。意味としては「何度も」を意味する成句ですが、ひとつの単語ごとに「時間の後の時間」と読んでしまいたい。リンクレイターはつねに「以後」の時間に関心を向けてきた監督だし、要するに時間の重なりそのものが彼の映画の主題です。『バーナデット』では、仕事の再発見を通して、かつての自分といまの自分が重なっていく。

五所:「以後」の時間といえば、「作家主義以後」に返っていくようです。冒頭のほうでわたしが須藤さんに投げかけた質問も、タイトルの「以後」を「after」と捉えていました。この「Time After Time」を介在させて、時間の重なりを読んでいく本かもしれないです。

「解像度」の慣用句化

五所:今年わたしの身によく起きたことは、土地の見間違いです。あきらかに海外が舞台の映画なのに、あれ、千駄木の町並みかなとか、これは浦安の道路かなとか、自分が見知っている景観と見間違うことが増えてきたんです。『TAR/ター』のベルリン、スティーヴン・ソダーバーグのドラマシリーズ『フル・サークル』(2023年)や『アシスタント』(2019年)のニューヨークでもそういうことが起きました。どれも夜の場面です。

なぜだろうと考えていたんですが、音楽がレコードからCDに変わったときにある音域をカットしたじゃないですか。おそらくそれに似たことがフィルムからデジタルへの転換でも起きているんじゃないかと。フィルムに比べてデジタルは、明暗について、中間層に比べて明部と暗部の再現性が低いですよね。たとえばテレビやスマホをとっても、ユーザーはおもに中間層の再現性を評価して、明部と暗部のそれはほとんど評価の対象にしない、というか気づかない。もともとはデジタルカメラもフィルムに近づけようとしたけど、しだいに広告写真のパキパキ感を目指したスマホのほうに引っ張られていった。というふうに、明部と暗部にある情報性や表現性が薄れてきた。だから夜が均しく見える。視覚情報として意識されなくても、気配や風合いとしかいいようのないものを構成する湯気とか湿気とか、そういう空気の粒子は暗部にも写されていたんですよね。でもそれが薄れたことで、緯度も経度も湿度も温度も異なる土地を見間違えるようになったのかなと思うんです。

須藤:最近4Kリマスターで学生時代に見た映画を再発見する機会が増えているじゃないですか。4Kはどう思いますか。

五所:4Kだからと食指が動くことはあまりないんですけど、鈴木清順のいわゆる浪漫三部作『ツィゴイネルワイゼン』(1980年)、『陽炎座』(1981年)、『夢二』(1991年)を4Kで見返したときに、清順がやりたかった色彩はこっちなんだろうなって。そんなふうに思ったのは初めてでした。ただこれは逆さまな感覚で、基本的に4Kリマスターって作家の意図を超えていますよね。作家じしんが監修できればいいですけど、作家が亡くなっている場合、誰がリマスターを監修するのかという問題もあるでしょうし。浪漫三部作は、各作の撮影技師だった志賀葉一と藤澤順一の両氏が監修していました。

須藤:『牯嶺街少年殺人事件』(1991年)の夜の場面はまったく見えないものだったのが、4Kで見えるようになったと話題になりました。もしかしたら作り手は見えなくていいつもりで撮っていたかもしれないけど、4K化することで鮮明に見えてしまうこともある。

五所:最近、「解像度」という言葉がよく使われますね。画像や映像に関することだけじゃなく、いろんなことに対して「解像度が高い」というのが慣用句化していて、だいたいが褒め言葉です。作品評に対しても、ひと昔前だったら「作品の見方が変わりました」とか「作品を詳しく知ることができました」というときに、「解像度が上がりました」と。

須藤:不思議な感じがする比喩ですよね。それでいうと、僕はむしろ解像度が低いことの重要性を発見したのが今年の出来事でした。

時勢とはまったく関係ないんですが、僕は今年、1978年にジャン゠リュック・ゴダールがモントリオールでおこなった連続講義の採録を1年かけてゆっくり読むという作業をしていました(奥村昭夫訳『ゴダール映画史(全)』ちくま学芸文庫)。そこから学んだことが多い1年で、そのひとつが解像度を落とすこと。この本の中にはスチル写真もたくさん掲載されているんですが、ゴダールはスチル写真をコピー機にかけてほとんど何が映っているかわからないくらい不鮮明にしてしまう。モノクロにするだけじゃなく、グレーの濃淡もなくしてグラデーションのない黒と白からなる模様に還元してしまうんですね。しかし、そうやってスチル写真を並べてみると、まったく関係がないように思われていた映画同士の間にある連関が見つかってきたりする。

要するに、ゴダールは極端に解像度を下げることで普段は見えていないものを見せるという議論の仕方をいつもしているんですね。だから、それが乱暴な図式化に見えることもある。ゴダールはヒトラーとゴルダ・メイアを並べてみせて、それが原因で反ユダヤ主義者と批判されたりもしたわけですが、このときも彼はあえて解像度を下げ、ある類似関係を浮かび上がらせようとした。

五所:『ヒア&ゼア こことよそ』(1976年)でしたっけ。その批判はファシズムとシオニズムの相違を読みとる、ある意味では良識的な反発だったのかもしれないですが、イスラエルによるガザへの攻撃を止められずにいるいまだと、今度は類似のほうが濃く見えてしまうかもしれない。「乱暴な」継ぎ目がふたたび揺さぶってくる。

「解像度が高い」と言われるときに問題になっているのは、たぶん「情報量が多い」と「情報が正しい」ということだと思うんですね。その情報がなにに寄与するかといえば解釈を豊かにすることだから、須藤さんは今年「解釈しないことが実験になる」と気づいたということですかね。

須藤:エピグラフの話に戻りましたね。解像度を下げるとか、綿密な調査ではなく思いつきの即興に賭けるとか、自分の関心はいまそういう方向に向かっているのかもしれません。

『作家主義以後』に『キネマ旬報』で担当していた星取りレビューを採録したんですけど、これは入れなくていいんじゃないかという意見がやっぱりありました。1作あたり224文字の短評で、そんなに文章として練られたものでもない。たしかに、当時『キネマ旬報』は隔週の雑誌だったので、2週間に1回、4本の映画を見て各作品の短評を書くわけですが、その4本はたまたま同時期に日本(主に東京)の劇場で封切られるものから選ばれるだけで何の必然性もないし、自分で選ぶわけではないので、どう関心を持ったらいいかわからないような作品についても書かなくてはいけない。締切も迫っているので初見の印象で勢いつけて書き、正直、後から考えると判断を誤ったと思うところも少なくない。でも、星取りをしばらく続けているうちに自分はこういう仕事がしたかったのではないかと考えるようになりました。それで、これが終わったタイミングで仕事をひと区切りつけて1冊にまとめよう、と。

五所:第4章「映画時評の方へ」がまるまる星取りレビューの採録ですね。

「序」で書かれていましたね。「この寸評の連なりこそが自分の現在地を示している。書き手が現在の流れに身を任せて即興的に思考していくのが批評の本来的なあり方と思うからである」。さりげないですけど、須藤さんの姿勢をあらわしていると思いました。

須藤:ありがとうございます。

五所:星取りって、星の数ばかり気にしてしまう。もとより星で人目を引くのがコンセプトだし、星の数にものを言わせる書き方だってある。でも須藤さんは、星を取っ払って言葉だけにしてしまった。ひょっとしたら、この本のなかでいちばん斬新な試みかもしれない。第4章は須藤さんのエッセンスがぎゅっと凝縮していて、ここから他の章が広がっているようにも感じます。出来立てほやほやの『作家主義以後』、わたしはまだまだ読み尽くせていないので、これからじっくり味わっていこうと思います。

了