京都を拠点に活動する美術作家・批評家の池田剛介さんによる、20世紀の絵画の「描線(ドローイング)」をテーマにした新連載。作品に描かれた「動き」や「身振り」としての線に注目することで、「これまで見えていなかった作品の姿」を明らかします。第二回は、東京都美術館の「マティス展」が話題となったアンリ・マティスの後篇です。

マティスと抽象

先に記したように、マティスは20世紀初頭に鮮烈な色彩によるフォーヴィスムの画家として画壇に大きな波紋を巻き起こした。こうした動向に刺激を受けながらピカソは1907年に《アヴィニョンの娘たち》を描き、やがてその立体(cube)を組み合わせたようなスタイルをしてキュビスム(cubism)と呼ばれるようになる。ピカソはジョルジュ・ブラックとの共闘関係のなかでこの運動を推し進め、1910年代はじめには、すでにパリの画壇での影響力の広がりを見せている。

1914年にパリ郊外のイシーから再びパリにアトリエを構えながら制作に取り組んだ数年間は、マティスにおける最も「革新的」で「実験的」な時代として知られている。と同時に、これまでのマティスのスタイルを特徴づけるもの、すなわちアラベスク状の曲線と鮮烈な色彩が後退する時期でもある。

マティスにおける曲線と色彩という要素は、ある意味でピカソらの運動とは対極的な位置にあった。というのもキュビスムは人物や静物といった対象を結晶のような多面的として描くため、必然的に直線によって鋭く切り刻まれたような表現となるからである。また形態的な実験という側面が強く、色彩的な探求は二次的なものとなる。このような直線とモノクローム(単色)による知的で分析的な傾向をもつ運動がパリの画壇に広がっていった。

例えば1914年に描かれた《金魚とパレット》は、この時期のマティスにおけるキュビスム、あるいは抽象への接近を示す作品と考えられている(図1)。そこには、マティスを特徴づける鮮烈な色彩はごくわずか金魚を表す箇所に限られ、曲線もまた背景の一部に限定されており、それらに代わって現れるのは、キャンバスの矩形の中央を垂直に走る黒い帯である。右上にはキュビスムの特徴を思わせる、画面を切り刻むような斜めの直線が現れている。

図1 アンリ・マティス《金魚とパレット》1914年、ニューヨーク近代美術館蔵

マティスにおける直線や抽象への接近を、第一次大戦という当時の時代状況と結びつけて考えることも可能だろう。同時代の美術史家ウィルヘルム・ヴォリンガーは、ギリシャ・ローマをはじめとして有機的な様式を基調としてきた西洋的な傾向に対して、エジプトのピラミッドのような抽象的な様式を対置させる。そこでのポイントは、自然に対する感情である。生きる環境との融和的な関係が成立する状況においては、自然に対する「感情移入」が成立し、そこでは有機的で写実的な表現が優勢となる(西洋芸術)。その一方で、自然との関係がより過酷な状況下では、より超越的なものへと否応なく突き動かされる「抽象衝動」が強まることになる(東方芸術)[1]。ヴォリンガーによるこうした議論は、既存の伝統の乗り越えというミッションのもと、第一次大戦に至る数年間に抽象的な表現を推し進めた前衛グループ「青騎士」をはじめとするドイツ表現主義の理論的な柱となった。

マティスもこの時期、画家を含む友人の多くが動員され、二人の息子も徴兵に駆り出された。マティス自身も兵役を二度志願しているが、年齢と心臓の弱さのために却下されている[2]。緊張感の高まる時代状況において、同時代に勃興しつつあった「抽象への衝動」を、マティスにもまた見出すことは不可能ではないだろう。有機的な曲線や鮮やかな色彩を通した感覚の表現から、形態の解体を通じて、より抽象的な方へ。だがマティスが歩むのは、そのような単線的な道ではない。

円弧と直線

この時期マティスは、キュビスムを思わせる半ば抽象的な作風を試みるのと同時に、共通するモチーフにおいて、より再現的といえる作品をもまた手がけている[3]。しばしば《金魚とパレット》と一対とみなされる同年に描かれた《金魚鉢のある室内》を見てみよう(図2)。画面全体はこれまでに見たマティスの特徴から遠く、ブルーとグレーによる沈静化したトーンが基調をなしている。室内の中央には金魚が二匹泳ぐガラス瓶が配され、その背後には窓が大きく描かれている。

図2 アンリ・マティス《金魚鉢のある室内》1914年、ポンピドゥー・センター・国立近代美術館蔵

後年、なぜ開いた窓を描くのかと問われたマティスはこのように答えている。「私の感情にとって空間は[外に見える]水平線から私のアトリエの室内に至るまで一体をなしていますし、通り過ぎる船は私の周囲のなじみの品々と同じ空間のなかを生きている、そして、窓の壁は二つの異なった世界を作り出してはいないのです」[4]。

画家にとって水平線のような窓の外の光景は、室内と異なった世界ではなく、外界と室内とは「一体をなして」いるという。だが、「私の感情にとって」と前置きされる通り、外に見える水平線と室内の事物は一般的にいえば別の空間に属しており、一体をなしていない。言葉を補って考えてみよう。窓から見える景色を描くのではなく窓を含めた景色を描くことは、絵画空間のなかに、画中画にも似た異なる空間を導入することになる。つまり室内の空間と屋外の空間は、窓というフレームを隔てた非連続性をもつ。マティスがいうのは、こうした非連続性にもかかわらず、室内と屋外とが何らかの仕方で一体性をなしている、ということだろう。隔てられた二つの空間に、それでもなお連続性をもたらすこと。ではそれはいかに可能となるのだろうか。

室内と屋外の「一体化」は、まずこの作品において金魚鉢というモチーフとその配置によって後押しされている。透明のガラス瓶は暗いブルーが基調となる室内と、午後の淡いピンクの光に照らされた外界を結びつける位置に配されており、ガラス瓶は屋外からの明るいブルーを映し込みながら、室内と屋外との中間領域を形成している。ガラス瓶の口の中央を通る室内と屋外とを分かつ揺らめくような垂直線は、この金魚鉢のもつ境界的な性質を示唆してもいるだろう。

こうした中間領域に二つの赤の筆触が漂い、見る者の視線を惹きつける。だが《赤いアトリエ》を通過した私たちは、マティスにおいて絵画の中心部にこそ見る者の視線を散り散りにするための、いわば囮のような作用があることを知っている。この点に注意しながら、金魚鉢のあたりを辿ってみよう(図3)。

図3 《金魚鉢のある室内》のトレース、筆者作成

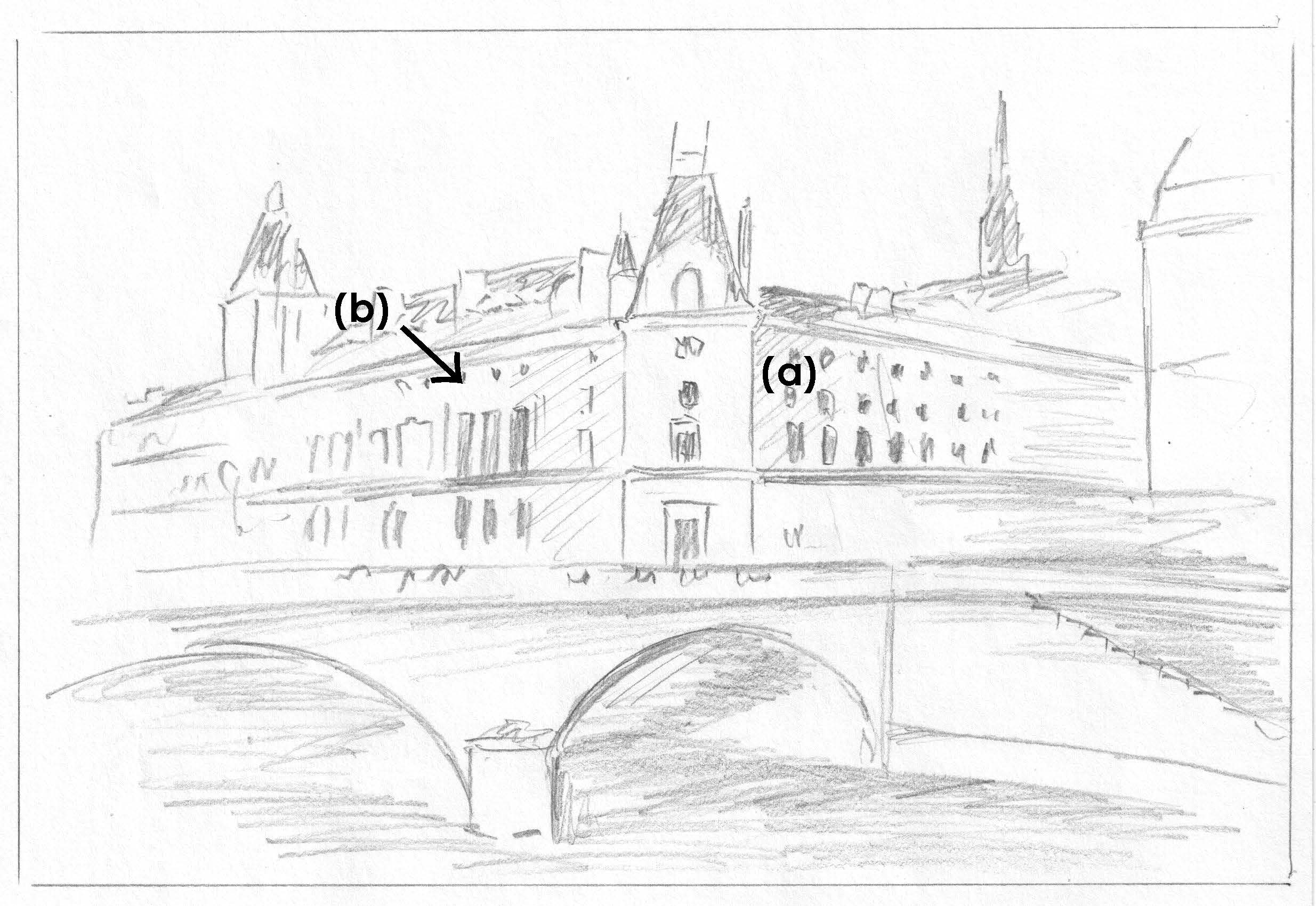

金魚鉢の傍らにある小さな植木鉢から伸びた二本の植物は、弧を描きながら窓の外の、サン゠ミシェル橋の階段へと連なっている(a)。この植物と階段の織りなすラインは、すぐそばの橋の形態と呼応しながら円弧状の曲線を強め(b)、こうした円弧の連鎖は、窓の下部の手すりの飾り(c)や、さらにその下のボウル(d)へと、その曲線的な波紋を広げていく。こうして円弧の連鎖は、屋内と屋外という非連続的な空間を橋渡しする形態的な要素の一つとなる。

このような曲線の展開は、《赤のハーモニー》で見たような極端さをもつものではないにせよ、かつてのマティスを思わせるものではある。と同時に、この時期の作品において大きく導入されているもう一つの要素がある。それこそが円弧とともに金魚鉢の円筒形を形づくる線、すなわち垂直線である。

マティスは金魚というモチーフを、この作品が描かれる前々年のモロッコ旅行で発見しているが、その際には現地で見られ、また私たちが通常思い浮かべるような球状のガラスの鉢を描いている。一方、本作で用いられている幾何学的な円筒形のガラス瓶は、マティス自身が科学用品を扱う小売店で購入したことが指摘されている[5]。こうして導入された垂直線に注意しながら、金魚鉢の周辺を辿ってみよう(図4)。

図4 《金魚鉢のある室内》のトレース、筆者作成

垂直線を辿ることで気づかされるのは、金魚鉢の右側面のあたりから上下に伸びるグレーの帯の存在である[6]。背後に見える建築物は、この垂直線を隔てて、異なる角度からの見えとして描かれており、とりわけ垂直線の左側の狭くスライスされた箇所では、建築物の窓が唐突にクロースアップされるかのように描かれている。サン゠ミシェル橋と共に収められた実際の建物(警視庁)の写真と見比べてみると、その切断のありようは明らかだ(図5)。異なる角度からの見えをキューブ状に鋭角化するキュビスムを匂わせる仕方で、このグレーのラインは背後の建物を切り分けている。こうして絵画を縦断する窓枠の垂直線は、室内と屋外を隔てながら空間に非連続性をもたらすのみならず、屋外の空間それ自体にもまた密かな非連続性を与えている。

図5 サン=ミシェル橋から見える警視庁の写真(https://onl.sc/XVTjrJD)のトレース、筆者作成。建物の正面(a)に対してグレーの帯の左側から覗く3つの窓は異なる角度(b)から描かれている

だが同じ垂直線は、背後にある建物を切り分けるだけでなく、室内と屋外という異なる空間を結びつけるものでもある。というのも、この垂直線を下へと辿っていくと、その輪郭は外界の光を示すピンク色を帯び、室内へと霧散していくように、その輪郭を曖昧なものとしているからである(図6)。この垂直線が溶け出す地点は、先に見た植木鉢の植物が、屋外の階段へと奇妙に結びつく場でもある。こうして室内と屋外という非連続的な空間は、綱渡りのような危うげな線の連鎖によってブリッジされている。それらの線を綱渡りするのは見る者の視線にほかならない。

図6 《金魚鉢のある室内》部分

こうして一見したところ自然主義的にも感じられる絵画のなかに現れるのは、室内と屋外という非連続的な空間をブリッジしながら形成される、密かな迷宮である。円筒形の金魚鉢は、円弧と直線の織りなす絵画の構造を要約=抽象しながら、室内と屋外が溶け合う中間地帯をなしているのである。

保守性と人工的なもの

第一次大戦の開戦ごろからキュビスムや抽象との緊張関係を保ちながら、その画業のなかではいささか例外的に、垂直線を多く用いた作品に取り組んでいくマティスだが、1917年末には戦火を逃れるようにパリからニースへと移動する。先のキュビスムや抽象へと近づく最も「実験的」な時代から一転して、この転居からのおよそ10年間は保守的な時代とみなされており、美術史家イヴ゠アラン・ボアは画家の「全画業でもっとも退屈な時期」としている[7]。

このニース時代は、《赤のハーモニー》にも見られたようなテキスタイルのパターンによる装飾的な作風を展開した時代でもある。マティスはそのアトリエのなかに、豪奢な模様のテキスタイルをいくつも組み合わせることによって装飾的な空間を作り、そこに東洋風の衣装をまとったモデルを配しながら、オダリスク(ハーレムの女奴隷)の主題を繰り返し描いた。こうした姿勢に、第一次大戦の激動を経て外界から距離をとりながら、自身の小さな「劇場」へと引き篭もる、閉鎖的な姿勢を見てとるのは難しいことではない。

この時期、自身が前衛の旗手だったフォーヴィスム時代について問われた際には「心境といえばサロンや官展派に対する画家たちの防衛でした。いまでは逆にアンデパンダン派が巨匠となっています。生きていくためには“アンデパンダン”の腕章をつけねばならない。いまの人たちは目下それにうつつを抜かしています」[8]と語り、前衛に対するアイロニカルな距離を示してもいる。

例えば《赤いキュロットのオダリスク》(1921)に典型的に見られるような、テキスタイルによる優美なパターンと再現的に描かれた女性像の組み合わせは、保守層に求められる穏当な表現のように感じられることはたしかである(図7)。この作品は、マティスの作品としては初めてフランスの美術館のコレクションとして国家によって買い取られた作品であり、オダリスクというテーマも相まって、植民地主義的な眼差しやナショナリズムへの接近が指摘されてもいる[9]。

図7 アンリ・マティス《赤いキュロットのオダリスク》1921年、ポンピドゥー・センター・国立近代美術館蔵

マティス自身、オダリスクのテーマについて「裸婦を描くためにオダリスクをやるのです。でも、人工的なものを加味せずにどうやって裸婦を描いたらいいのですか」と語っている[10]。この言葉は「人工的なもの」、すなわち強い模様のある布地を背景としながら中心の裸婦を際立たせるニース時代の一つの特徴を表しているものの、そこには《赤いアトリエ》で見られたような、中心と周縁を反転させるようなラディカルな空間の操作は認められないようにも感じられる。

緩衝する線

豪華なテキスタイルを背景としながらオリエンタルな衣装をまとった裸婦像を量産するマティス――だがこのニース時代が、そうした微温的な表現にのみ留まっているわけではないことにも注意する必要があるだろう。

《模様のある背景の装飾的人体》(1925–26)を辿ってみよう(図8, 9)。壁面には曲線による模様が広がり、床にもまたストライプの入ったパターンが配され、三次元的な空間性を示唆してもいる。これは先の《赤いキュロットのオダリスク》において、垂直に立ち上がる背景に対して、ストライプのベッドが床の面を示しながら裸婦を際立たせた「人工的」な演出に通じているともいえるだろう。だが演出上の類似はそこまでである。壁や床を飾るテキスタイルの模様は、それ自体として前面へと強く迫り出し、床と壁面の境界を曖昧にするように置かれた植物や人物の手前のクッションは、空間の三次元性を平面的な方へと半ば強引に導いている。

図8 アンリ・マティス《模様のある背景の装飾的人体》1925–26年、ポンピドゥー・センター・国立近代美術館蔵

図9 《模様のある背景の装飾的人体》のトレース、筆者作成

こうして苛烈さを増していく平面的なパターンの只中で、人物もまたこれらの模様と拮抗するかのような強さをもつ。しかし、その強さの質は異なっている。彫像であるかのような硬質な表現は人物の活き活きとした再現からは遠く、モデルの奇妙な無表情もまた人体の非生命的なありようを助長する。美術史家のアルフレッド・バーは、この人物像について、直線的な背中と太ももが三角形を形作る「ピラミッドのようだ」と指摘している[11]。

ここで思い出されるのは、先ほどあげたヴォリンガーによる有機的な形態(西洋美術)と抽象的な形態(東洋美術)を対置させる議論である。床と壁面はその境界を曖昧にしながら、有機的な模様を画面全体へと拡張させる一方で、「ピラミッドのような」人体は、幾何学的な形態へと近づいていく。平面的かつ有機的な背景に対して量感のある幾何学的な人体が拮抗する――だが、この両者の対立にうまく収まりきらない要素が、この絵画には存在している。本作においてもっとも謎めいた箇所、それこそが頭から左手にかけて人体に沿うように現れる、黒いラインの存在である。接近して観察してみよう(図10)。

図10 《模様のある背景の装飾的人体》のトレース、筆者作成

顔の輪郭に沿う黒いラインを、極端に太い輪郭線と見なすことも不可能ではないだろう。だが同時にそこから外側へと拡張するようなグレーの部分は、人体の影として壁面の側に属しているようにも感じられ、その存在の曖昧さが黒とグレーの二重性によって表現されている(a)。さらに顔から肩にかけてのラインの延長上にもまた、左手に沿うような黒のラインが現れる(b)。この黒は、壁面に接しているようには見えず、にもかかわらず背景の模様とシームレスに渾然一体となる。

こうして黒のラインは、有機的な背景と幾何学的な人体のどちらの側にも属することなく、その謎めいた身分を画面中央に曝けだしている。これらの黒は、幾何学的な人体と有機的な背景との不可能な折衝によって両側から挟み込まれた緩衝材となって、無尽に繁茂していく有機的なパターンの力を吸収しながら、人体の閉域を守りつつ際立たせているのである。

線の力の「開花」

「保守的」ともされるニース時代を経て、30年代にはタブローの枠を超えてアメリカでの大型壁画に集中的に取り組むなど、画家はその仕事を拡張していく。

再び自身の仕事を大きく展開していくかのようなマティスだが、やがてその融通無碍な拡張自体がマティスにとっての困難の種ともなる。1940年には画家であり盟友のピエール・ボナールに、ますます自由度をあげていく自身の線の力に、色彩が釣り合わなくなっていることを吐露している。「私のデッサンと私の油絵は離れ離れになっている。私には自分にぴったりあったデッサンがある。というのは自分がとくに感ずるものをそれが表現しているからです。ところが、私がやっている油絵は平塗りの新しい慣習に縛られている」[12]。

この手紙が書かれた時期にマティスは《夢(スミレ色のテーブルで眠る女)》(1940)を制作中であり、作品の制作プロセスを15段階に分けて記録した写真が残されている[13]。手紙に付された日付の1940年1月13日には第五段階が描かれていた。この記録写真と、その4日後に撮られた第六段階の写真を辿りながら、マティスのいう線の力を確認しておこう(図11, 12)。

図11 アンリ・マティス《夢》制作プロセス、第5段階(左)、第6段階(右)

図12 アンリ・マティス《夢》制作プロセスのトレース、筆者作成

ここでの変化を3点確認しよう。テーブルに置かれた左手から伸びる服の袖の部分が風船のように膨張し(a)、それにともなって肩から肘のラインも力強く弧を描きながら立ち上がる(b)。顔や髪の毛の細部が落とされ、より簡潔なラインとして描き直され、右腕の上に無重力地帯を形成しながら頭部が浮かび上がる(c)。第五段階においては再現性をもって描かれていた女性の身体が、その次の段階では、対象の再現性に留まらない力をもって展開していくことが分かるだろう。

ボナールへの手紙の書かれた翌年からマティスは、ドローイング集『テーマとヴァリエーション』に取り組んでおり、線による表現の手応えを息子のピエール・マティス宛に、次のように語っている。「ここ一年ほど素描にとてつもない努力を払っている。《努力》と言ったが、これは間違いだ、というのも、どんなことが起きたかと言えば、それは五〇年の努力のあとの《開花》だからだ」[14]。

線の表現力を引き起こしたもの、それは努力とは似て非なる開花によるものである。ここには画家の主体的な「意志」によってなされる努力とは異なる仕方での、可能性の発現のありようが感じられる。実際のところ、マティスはこのドローイング集に寄せた文章のなかで、次のように書いている。前篇の冒頭に引いた箇所だが、今一度思い出しておこう。「紙片の上をたどる私の鉛筆の道のりは、暗闇のなかをまさぐり進む人間の動作とどこか似たところがある。つまり、私の行路は全く予想されたものではない。私は導かれるのであって、私が導くのではない」。

こうして作品に導かれるように放縦な表現性を高めていく素描の力は、晩年のマティスをどのような場所へ導いていくのだろうか。画家は先に引いたボナールへの手紙のなかで「色彩の等価物」を与え、線と色彩を吊り合わせることの必要性を語っている。ここから晩年にかけて、マティスは油彩画における「素描と色彩の永遠の葛藤」という最後の難題と相対していくことになる。

統合しえない線

70歳を過ぎてから第二次大戦の開戦を迎え、1943年にはニースに空爆の危機が迫るなか近郊のヴァンスへと転居しながら、画家は晩年の制作に取り組んでいく。1946年からは室内画の油彩連作を展開し、この13点にわたる連作の最後として《大きな赤い室内》を制作する。これは本格的な油彩画の制作に終止符を打つ、記念碑的な作品となった(図13)。

図13 アンリ・マティス《大きな赤い室内》1948年、ポンピドゥー・センター・国立近代美術館蔵

図14 《大きな赤い室内》のトレース、筆者作成

まずは大まかに作品を辿っておこう(図14)。本作を特徴づけるのは、一枚の絵画でありながら左右に一対をなす構造である。画面上部では、それぞれデッサンと油彩による画中画が並置され(a)、その下では曲線的な装飾をもつ円卓と矩形のテーブルが隣り合い(b)、さらにその下では、画面の外から闖入してきたかのような有機的な形状が二つ横並びになっている(c)。これらの敷物は中央で接しており、その上の二つのテーブルの間には椅子が衝立のように差し挟まれる。そしてこの椅子の上には、本作の左右一対の構造をこの上なく明白に示す同時に、作品最大の謎ともなる要素が、二つの長方形の中央を走っている。デッサンと油彩画とを分かつ垂直線である (図15)。

図15 《大きな赤い室内》のトレース、筆者作成

はたしてこの垂直線は何を表しているのだろうか。まず考えられるのは、部屋の角を示す線ということだろう。だがそうであるとすれば、二つの矩形が平行に並んだ画中画の存在と決定的に矛盾することになる。もしくはより象徴的に、デッサンによる表現と色彩による絵画を分かつ線とも考えられるだろうか。あるいは、もしかすると天井から中央の椅子を吊り下げているのかもしれない。そう考えると、ここは床のない中空の空間のようにも思えてくる。床の水平面を示す線の描かれていないこの作品には、全体的にムラを残した赤の色彩も相まって、そのように見てもおかしくはない浮遊感がある。

本作を描くヴァンスのアトリエでの写真が残されている(図16)。制作中のマティスの奥に見えるアトリエのコーナーには、二点の作品が掛けられている。左側には墨によるデッサン(《椰子の見える窓のある室内》)が見え、その右側には油彩画(《パイナップル》)が並んでいる。いずれもマティス自身の作品である。その手前には花瓶に入った花が、そしてそのテーブルの足元には、斑点のある毛皮が小さくのぞいている。このように本作は、おおよそ実際のアトリエでのモチーフの配置に準じて描かれていたことが分かるだろう。しかしここには大胆な改変が行われている。本作の中心をなす一対の絵画は、実空間のアトリエでは90度の角度をもって配されているにもかかわらず、作品内ではあたかも画家の真正面を向くかのように描かれているのである[15]。

図16 《大きな赤い室内》を制作中のマティス

先に触れたように、マティスは自身のデッサンに対して、色彩がその等価物たり得ていないことに苦しんでいた。本作が描かれた前年の手紙では、こうした自身のデッサンにふさわしい色彩へと辿り着くための方法を次のように語っている。「偶然的なものから解放されて、自分が感じたままを表現するために使いたくなるような色彩との関係で、私は遠景へと収縮してゆく線のない物体を表現することになる」としながら、こうした遠景へと収縮する線のない表現に「正面視」という名を与えている[16]。

「正面視」という言葉は、描かれた二点の画中画の姿を、そのまま表しているといえるだろう。画家の位置から角度がついた状態で見えている、そうした「偶然的なもの」に囚われることなく、奥行きのない仕方でものを真正面から捉えると、奥行きの説明に資することなく、対象の力を真正面から解放することになる。こうして90度のコーナーに掛けられた二枚の絵画は、「正面視」によって最大限の力を放つことになる——なるほどこうした画家の「言葉」は、作品の謎に近づくためのヒントにはなる。だが、この言葉によって目の前にある作品の謎がすべて解消されるわけではない。「正面視」によって力を解放された一対の画中画は、しかしコーナーを表す垂直線との矛盾をもまた最大化することになるだろう。その矛盾=謎は、画家の言葉によって解消されることなく、作品の中央を縦断している。

最後にもう一度、垂直線を辿ってみよう(図15)。中央の線は、二枚の画中画が部屋の角を挟んで、異なる平面にあることをはっきりと示している。一方で描かれた画中画は、あたかも平面を同じくする壁面の上に掛けられているかのように正面を向いて並んでいる。このときに垂直線は、いわば二曲の屏風を開くように、二つの面を平面へと展開する軸線となる。中央の線が可能にするのは、固定されたコーナーであると同時に可動しながら平面へと開かれる、そうした閉じていることと開かれていることとが並立する空間である。垂直線を軸として空間が開かれるのか閉じられるのか、その謎は決定不可能なまま宙吊りにされている。

先に垂直線が何を表しているのかと問うた。この簡素なラインは部屋の角を表すものでもあれば、絵画の「二」としての構造を剥き出しのまま示すものでもある。あるいは「一」なる平面へと統合されえない素描と色彩の並立を示すものでもあるだろう。いずれでもあると同時に、そのいずれでもない。そうした不確定な地点で、マティスの線はその謎を見る者の前に露わにしている。見る者がその線を辿るたびに、それぞれの見かたが立ち現れる。この一枚にして「二」としての絵画は、決して統合されることがないからこそ「多」の方へと開かれているのである。

画家は晩年に取り組んだ「素描と色彩の永遠の葛藤」という難題に対して、その葛藤を解消することなく並立させることを、油彩画における仮の答えとする。この作品を完成させた後のマティスは、切り紙絵や礼拝堂の設計といった、タブローとは異なる空間のなかでの線と色彩の造形に残された時間を注いでいくことになるのである。

【注】

[1] ウィルヘルム・ヴォリンガー『ゴシック美術形式論』中野勇訳、文藝春秋、2016年、28–50頁。同書に所収された次の解説も参照。石岡良治「ヴォリンガーの「ゴシック」とその現在」265–301頁。

[2] ヒラリー・スパーリング『マティス──知られざる生涯』野中邦子訳、白水社、2012年、235頁。第一次大戦において多くの画家が戦場に動員されているが、少なくない者が自ら志願して戦地に向かっている。第一次大戦と芸術の関わりについては次の文献に詳しい。河本真理『葛藤する形態──第一次世界大戦と美術』人文書院、2011年。

[3] 金魚鉢をモチーフとした2作品に関しては、抽象的な作品が自然主義的なものの後に展開されているともいえるが、同一のテーマで自然主義的な作品が抽象的なものの後に描かれる例もまた存在し、モダニズムが想定するような再現的なものから抽象的なものへと向かう直線的な展開は必ずしも成立しない。次を参照。天野知香「過程にある絵画」『マティス展』国立西洋美術館、2004年、8–24頁。

[4] アンリ・マティス『マティス 画家のノート』二見史郎訳、みすず書房、1978年、113–114頁。傍点および[ ]内は引用者。

[5] Jack Fram, “Time Embodied,” Matisse: In Search of True Painting, The Metropolitan Museum of Art, 2012, p.188.

[6] グレーの帯の左側は窓枠に対してガラス面が斜めに開いているために、異なる角度からの見えが現れていると考えることも可能かもしれない。ともあれスケッチで確認できるように、桟の位置は構想段階から窓枠中央よりも左にずれた位置にあったことがわかる(図17)。

図17 手紙の裏に描かれた《金魚鉢のある室内》のスケッチ

[7] イヴ゠アラン・ボア『マチスとピカソ』宮下規久朗監訳、関直子、田平麻子訳、日本経済新聞社、2000年、65頁。

[8] 『マティス 画家のノート』前掲書、106–107頁。

[9] 次を参照。田中正之「オダリスクの場景」『マティス展』前掲書、119–120頁。

[10] 『マティス 画家のノート』前掲書、108頁。傍点は引用者。

[11] Alfred H. Barr, Jr, Matisse, His Art and His Public, The Museum of Modern Art, New York, 1951, p.213.

[12]『マティス 画家のノート』前掲書、211頁。

[13] 次を参照。天野知香「マーグ画廊におけるマティス展覧会1945年12月7日–12月29日」『マティス展』前掲書、128–133頁。

[14] 『マティス 画家のノート』前掲書、219頁。

[15] 実際には90度の角度をもつ絵画の配置に関して天野知香による作品解説に示唆を得た。『マティス展』前掲書、205頁。

[16] 『マティス 画家のノート』前掲書、223頁。傍点は引用者。

【画像出典】

1, 2, 8, 13,16:Matisse: In Search of True Painting, The Metropolitan Museum of Art, 2012

6,17:Matisse: Radical Invention 1913-1917, The Art Institute of Chicago, 2010

7, 11:『マティス展』国立西洋美術館、2004年

*第三回は10月13日(金)18時に公開予定です