京都を拠点に活動する美術作家・批評家の池田剛介さんによる、20世紀の絵画の「描線(ドローイング)」をテーマにした連載です。作品に描かれた「動き」や「身振り」としての線に注目することで、「これまで見えていなかった作品の姿」を明らかします。第三回は、パウル・クレーを取り上げます。

点は動いて線となる。とすれば、それには時間の経過が必要である。

線が面を生み、面が動いて空間を形づくるのも同じことである。

絵は、なんの関連も経緯もなく、突然に成立するものだろうか。いやそうではない。絵は一歩一歩、構築される。まさに家と同じである。[1]

点から線が生まれ、線から面が生まれて空間をつくる。クレーにとって線とは、静的な点から絵画の空間が生まれていく、その間を結びつける道筋である。絵を見ることとは、最終的にできあがった絵画空間=家を漠然と眺めるのではなく、線が空間を立ち上げていく、その時間的なプロセスを感覚することに他ならない。

マティスとクレー

パウル・クレーは1879年にスイスのベルンに生まれ、19歳で画家を志してドイツの芸術都市のミュンヘンに移り住んでいる。フォーヴィスムやキュビスム、未来派といった数々の芸術運動が勃興した20世紀初頭に、銅版画をはじめとする線描による表現を得意とし、フランツ・マルクやヴァシリー・カンディンスキーらが率いる前衛芸術家グループ「青騎士」に合流しながら、前衛画家としての歩みを開始している。

第一回、第二回で取り上げた1869年生まれのマティスとはちょうど10年歳が離れており、活動の拠点もフランスとドイツで異なってはいるが、ともに音楽に深く親しみ、ヴァイオリンを弾いた。とりわけクレーはプロのヴァイオリニストを目指すほどの腕前だったとされている。その他にも、北アフリカでの旅からのインスピレーション(マティスのモロッコとクレーのチュニジア)や「プリミティブ」なものへの関心など、同時代を生きる画家として相通じるところを見つけ出すのは難しいことではない。

冒頭で引いた文章のなかで、クレーは絵画に内在する時間の重要性を強調しているが、この言葉を次のように続ける。十分に作品を見るためには「足の疲労から、精神の乱れをきたさぬための椅子」が必要である、と。これはマティスが自身の作品を頭脳労働者にとっての「肉体の疲れを癒す肘掛け椅子」になぞらえた有名な、あるいはいささか悪名の高い一文を思い出すのに十分である。

だがそこには明白な違いもある。マティスとクレーを並べてみるとき、その画業を通じて大きく異なるのは、まず作品のサイズである。《赤いアトリエ》が代表的だが、マティスは初期の頃から、見る者を色彩で包み込むような、大きな作品を描くことを好んだ。一方でクレーはごく小さな作品で知られ、絵画に包まれることはおろか、距離をとって画面と正対することもままならず、気づけばこちらが屈んで覗き込むような体勢となっている。作品を見るための椅子という言葉は、こうしたクレー作品のもつ親密な質とも関わっている。

サイズとも関連して、その技法の多様さもまたクレーの特徴である。クレーはその小さな画面のなかで、さまざまな独自の技法や素材、道具を駆使しながら制作を行ない、作品はしばしば自由な実験のサンプル群といった様相を呈する。9000点を超える作品の、その一つひとつは他の作品と緩やかに結びつくことで星座を構成する星々であり、それらの作品群が相互に関連しながら、画家の仕事の広がりと深さを形づくっている。

キャンバスに油絵具を用いて目の前の対象を描くという、絵画の歴史におけるいわば王道に則りながら、そのメインロードの延長上に独自の道を切り拓いていくマティスに対して、クレーはそうした大きな道ではない脇道にこそ、自身の制作の場を見出していく。脇道はメインロードのように舗装されておらず、曲がりくねっており、体をほぐしながら散歩するのにちょうどいい。そしてクレーほどに絵画の脇道の豊かな可能性を示した存在は、そうは見当たらないだろう。

分立する線と色彩

前回記したように、マティスは1914年にパリに再びアトリエを構え、キュビスムとの緊張関係のなかで実験的な作風を展開した。その二年前の1912年に、クレーはミュンヘンからパリを訪れ、キュビスムの延長線上で幾何学的な色面による絵画を展開するロベール・ドローネーから強いインスピレーションを受けている。翌々年のチュニジア旅行を記した日記には、色彩への開眼を印象づける、次の有名な一文が見られる。「色彩は私を永遠に捉えた、私にはそれがわかる。この至福の時が意味するのは、私と色彩とはひとつだということ、私は、画家だということ」[2]。こうしてクレーは、それまでの線描家としての資質に加え、幾何学的な色面による作品に取り組んでいくようになる。

この時期の、線と色彩それぞれの特質が感じられる二つの作品を並べてみよう。鉛筆で描かれた素描では、クレー自身を特徴づける詩人にして素描家としての人物の姿が、キュビスムを思わせる幾何学的な線によって描かれている(図1)。片腕を頭に添えながら、もう一方の腕で線を描くポーズは、クレーの自画像に多く見られるものである。

図1 パウル・クレー《詩人―素描家》1915年、ベルン美術館

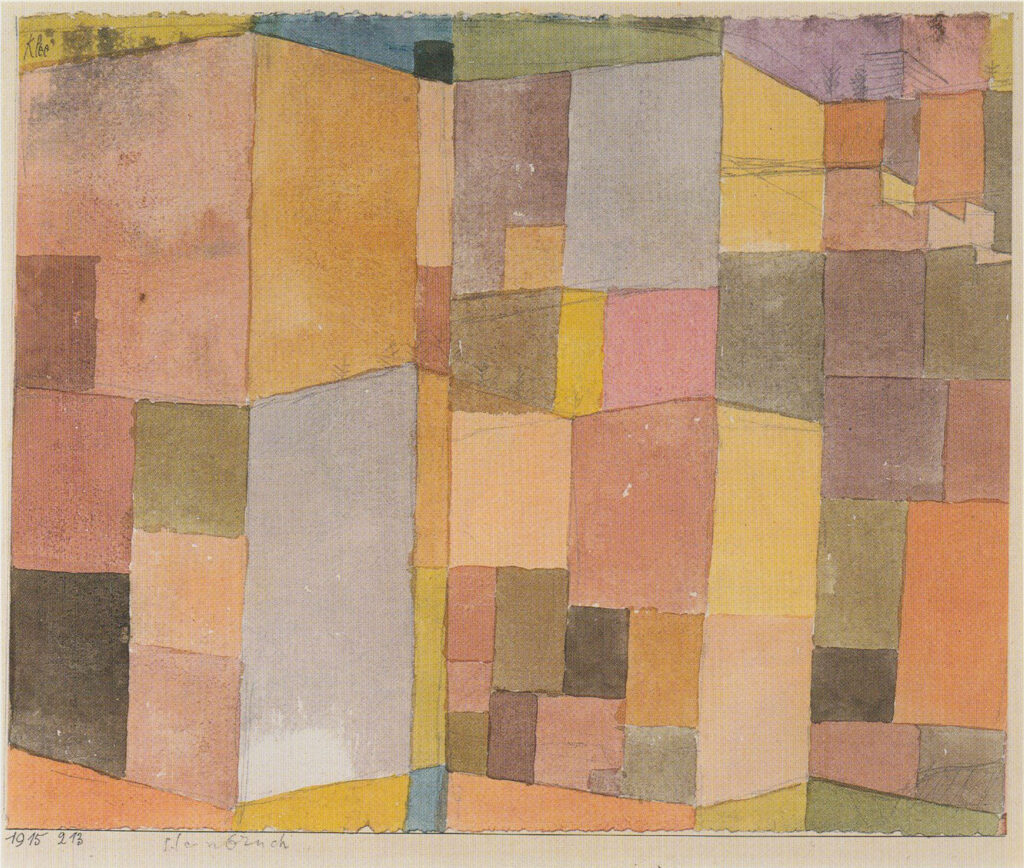

一方でこの時期の色彩による表現はどうだろうか(図2)。チュニジア旅行を経た後に描かれた水彩絵具による作品では、そう言われなければこれが石切場の光景を描いたものとは気づかないほどに、風景が幾何学的な色面のパターンとして抽象化されている。よく見ると所々に鉛筆で植物が描かれているものの、この時期の関心が、新たに発見した色彩の方に大きく傾いていたことを感じさせる。

図2 パウル・クレー《オスタームンディゲンの石切場》1915年、ベルン美術館

クレー作品を所有していたことでも知られるヴァルター・ベンヤミンは、通常の絵画においてはデッサンの線が下書きのように用いられながら色彩の配置を規定することを指摘しながら、その例外としての水彩画を次のように語る。「鉛筆の輪郭線が目に見え、色彩が透けるように塗られている水彩画だけが、線と色彩が共存する唯一の例である」[3]。古典的な絵画に対して線的な表現(グラフィック芸術)の可能性を語るこのテクストにおいて、クレーの名は直接言及されていないが、水彩画に関する指摘はこの画家の作品を彷彿とさせないだろうか。線が色彩を完全に規定することなく、また色彩が線を塗り込めてしまうことなく「線と色彩が共存する」こと、それは実のところ絵画において、きわめて例外的な事態である。

線描と色彩、クレーにおいてこれらはある時期まで並行しながら、容易に交わることのない二つの系列として展開していたように思われる。画家は後の1924年の講演で自身の制作を振り返りながら次のように語っている。「わたしは純粋な線描を試みてきました。私は純粋な明暗の絵を試みてきました。色彩の点では、わたしは色円上の位置づけの意図から、あらゆる部分的操作を試みてきました。(…)補色、多彩、また色だけの絵を描いてきました」[4]。ここでクレーは自身の制作における「部分的操作」のありようを強調している。

線や色彩における表現を容易に混ぜ合わせるのではなく、その部分的な実験を重んじること。と同時にクレーは次のように続けている。「それからまた、わたしは二つの型のおよそ考えられる限りの綜合を試みました。組合せ、また組合せ、しかもつねに可能な限り純粋な要素の関係を求めながら」。こうしてクレーは線描と色彩といった絵画を構成する諸要素を、決して混濁させることなく純粋なまま組み合わせることの重要性を語っている。

線描と色彩の多様な実験を個別に推し進めながら、にもかかわらず、ある仕方でこれらを掛け合わせること。線と色彩、その混濁することのない複合は、クレーにとって、自身の線描家としての資質と色彩の発見という後の出来事とを、一つの画面に織り合わせることに他ならない。それはいかに可能となるのだろうか。

油彩転写

1919年の第一次大戦の終結後に兵役を解除されたクレーは、ミュンヘンに新たなアトリエを構えた。この新たな環境のなか取り組み始めた油彩画とともに、「油彩転写」と呼ばれるクレー独自の技法による制作を展開していく[5]。

この技法が用いられた《蛾の踊り》(1923)を見てみよう(図3)。線で描かれた画面中央の人物=蛾の胸には矢が食い込み、多方向に広がる矢印と一体化しながら、仰け反るように身体を弓形にしている。かすれによる独特のニュアンスを帯びた線の表現と重ね合わせる仕方で、水彩絵具による透明感のある青のリズムが静かに波を打っている。

図3 パウル・クレー《蛾の踊り》1923年、愛知県美術館

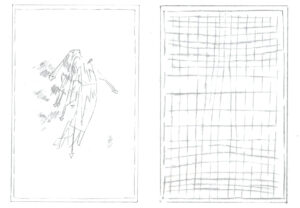

この作品には、元になったデッサンが別に存在しており、その線の上には針でなぞった跡が刻まれている(図4)。《蛾の踊り》が油彩転写で描かれたことを示す形跡である。その技術的プロセスはおおよそ次のようなものだ。

図4 パウル・クレー《蛾の踊りのための素描》1922年、パウル・クレー・センター

1:あらかじめデッサンを用意する。

2:別の紙に油絵具を塗り、乾かす。

3:(1)のデッサンともう一枚の紙の間に、(2)をカーボン紙のように挟み込む。デッサンを針でなぞると、下に敷いた紙にデッサンの線描が転写される。

こうして画家は、油絵具による線が転写された紙の上に、水彩絵具で彩色を重ねていく。それによって制作は、デッサン→転写→彩色というプロセスを辿ることになり、線描と彩色は、転写といういささか面倒な工程を挟んで分離されている。線描と色彩との複合を考えるとき、ここには二つの落下の危機がある。一方では塗り絵のように線が色彩を完全に規定してしまうこと。もう一方では線描と色彩が無関係に分離してしまうことである[6]。

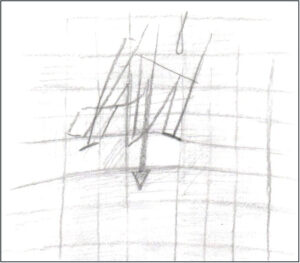

この油彩転写による作品において、線描と彩色の制作過程がはっきりと切り離されていることも相まって、線と色彩は必ずしも一体化することなく別々のレイヤー(層)にあるように感じられるだろう(図5)。彩色は線によって規定されるのではなく、また線が色によって塗りつぶされるのでもない、色彩には色彩の「部分的操作」が貫かれている。塗り絵の回避である。だが、ここで線と色彩は、全くの無関係なまま重ね合わされているのでもない。それぞれの「部分的操作」として切り離された二つのレイヤーは、いかに複合されることになるのだろうか。

図5 左:《蛾の踊り》の線描レイヤー、右:《蛾の踊り》の色彩レイヤー。筆者作成。

分離的接触

再び《蛾の踊り》を見てみよう。グリッド(格子)状の色彩のグラデーションが画面の全域に広がり、その中央には、下向きの6本の矢印と弓形の曲線が織り合わされながら人物=蛾が身を捩らせる。この色彩的な広がりと、中央のニュアンスに富んだ線描による表現は、完全に一体化することなく、それぞれに切り出すことのできるような個別性を保っている。

だが同時に、線描と色彩は全くの無関係というわけでもない。線描の側から見ると、油彩転写によって線描をトレースする際の油絵具のかすれが、線の輪郭を超えて背景の方へと広がっていることがわかる。とりわけ弓形になった身体の背中側に強く現れるかすれは、線描を色彩の側へと霧散させるかのようである[7]。

今度は色彩の側から見てみよう。一見したところ中央の線描と無関係に広がっている色彩のグラデーションだが、その明度のピークが画面中央部の上下の二箇所に存在している。その上側の最も明度の高いブロックは弓形になった身体のエッジに位置する顔とピンポイントで重なっており、また下方の明るいブロックは足元のあたりと一致している。弓形の身体における顔と足という両極に明度のピークが重なり、その二つの間をブロック状のグラデーションが、なだらかに繋いでいることが分かるだろう。二つのレイヤーに切り分けられた線描と色彩は、相互に歩み寄りを見せている。

だが、それだけではない。ここでさらに注目すべきは、右側の足の短い直線に沿う仕方で、色彩のグリッドが歪んでいる点である(図6)。色彩のリズムは、そっと触れた指によって表面張力で盛り上がる水面のように、線に触れることによって干渉を受けている。あたかも線と色彩が「接触」しながら、色彩の波紋に密かな乱れが生じているかのようである。塗り絵とは異なる仕方での、線描と色彩の距離を隔てた重ね合わせを、ここに見出すことができる。

図6 筆者作成

線と色彩が、それぞれに独自のレイヤーにおいて存在しながら、にもかかわらず、それらがある点で「触れる」こと。こうした線と色彩の分離的接触というべき逆説的な事態は、関連する他の油彩転写の作品にも見られるものだ。《少女たちの光景》(1923)と《綱渡り師》(1923)を、その接触的な箇所に絞って見てみよう[8]。

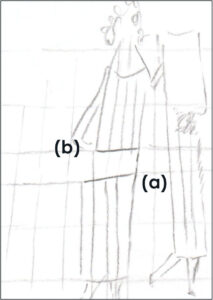

《少女たちの光景》(図7)の四つの身体、そのうちの左上の少女と右下の少女の二つの身体は、それぞれ短い線分によって切り離されている。中央の二人はどうやら切断を免れているようである。特に右側の少女はこちら側にその正面を向けており、油彩転写による黒い油絵具の滲みがいささかの不穏さを感じさせるものの、かろうじてその全身の連続性を見る者に示している。

図7 パウル・クレー《少女たちの光景》1923年、ベルリン国立ベルクグリューン美術館

ここで注意を向けるべきは、彼女と隣り合う後ろ向きの少女の姿である(図8)。というのも、縦方向の黄色のグラデーションのなかに現れる一筋の光が、彼女の身体の中央を貫いているからだ。彼女の胴体を輪郭づける右側のラインは、隣の少女と同様に、一本の連続するラインとしてたしかに繋がっている(a)。だが、もう一方の左側のラインは腰元でずれており、周辺の少女たちと同様の、身体の分離を予感させてもいる(b)。

図8 筆者作成

身体は繋がっているのか、それとも分離しているのか。その危機的な境界にあたる腰の位置は、水平方向のグラデーションによって焦点化されている。ここで色彩のブロックが、彼女の腰のあたりで、その短い線と接触するかのように歪んでいることが分かるだろう。油彩転写という技法の特性上、色彩が置かれるのは線がトレースされた後のことである。つまり腰のラインと沿う仕方で色彩のグリッドが歪められているわけだが、ここでは色彩が線に接触するのみならず、少女の身体が半ばズレていることによって、あたかも線の側にもその力が及んでいるように感じられないだろうか。こうして色彩と線は別々のレイヤーにありながら、それらが相互に「ふれる」ような感触をもつに至っている[9]。

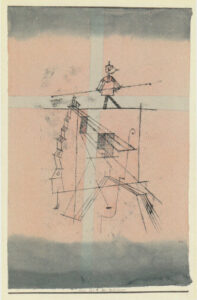

こうした線と色彩の接触は《綱渡り師》(図9)において、色彩のブロックによる段階的なグラデーションとしてではなく、より強い色彩の空白として現れている。水平方向の空白は軽業師の足元の綱に沿い、垂直のラインは身体の輪郭と綱渡りの構造体とに接する仕方で現れ、これらが直交しながら綱渡りすること(水平方向)と落ちること(垂直方向)、その双方の緊張を強めている。

図9 パウル・クレー《綱渡り師》1923年、パウル・クレー・センター

《少女たちの光景》や《綱渡り師》といった近接する時期の作品において、線と色彩の「接触」は、身体の切断や綱渡りといった、生と死を分かつ危機的な境界線上でこそ起きている。この点に注意しながら、最後にもう一度《蛾の踊り》に戻ろう。

この作品のなかで生と死を分かつ、その決定的な場とはどこか。それはまぎれもなく胸に刺さった矢の位置だろう。いささか意外なことに、この矢は線と色彩の接触地点となっていないようだ。しかし胸の矢から複数の線を辿りながら視線を降ろした先に、その危機的な場所は現れる(図10)。2本の直線が交わる先で現れるこの逆ℓ型は、矢の形態と強く呼応しており、その雫のような形は、胸から滴り落ちる血を表してもいるだろう。

図10 パウル・クレー《蛾の踊り》部分

この雫状の形態は、線描と色彩それぞれの「部分的操作」が基礎をなすこの作品において、明らかに逸脱的な存在である。ここでは色彩を貫く段階的なグラデーションの論理を裏切りながら、例外的に線描の輪郭に沿う仕方での彩色がなされている。だがそれは「塗り絵」とは似て非なるものだ。というのもこの雫状の形態を焦点化するのは、その輪郭の内部の彩色ではない、輪郭の外側に青が置かれることによる、いわば非実体的な彩色だからである。そうしてこの雫状の形態は、ここで描かれることのない身体の落下の先触れとなるだろう。やがてくる落下の手前にある宙吊りの時間において、蛾は生と死の狭間で、その身を踊らせているのである。

こうしてクレーは、線と色彩のそれぞれの可能性を探求しながら、これらを精緻に重ね合わせるような実験に取り組んでいく。だがその一方で画家は、その繊細な手つきとはほど遠い、より破壊的ともいうべき制作を行なっている。第一次大戦の時期と重なりながら現れる、もう一つのクレーの姿がそこにはある。

【注】

[1] パウル・クレー『造形思考 上』土方定一、菊森英夫、坂崎乙郎訳、ちくま学芸文庫、2016年、116頁。

[2] パウル・クレー『クレーの日記』W・ケルステン編、高橋文子訳、みすず書房、2018年、319頁。この1914年の日記のなかに書かれた一文は、後の1921年にクレーが日記に書き足したものである可能性が指摘されている。次に詳しい。「回想のチュニジア 奥田修インタビュー」『クレーの旅』平凡社、2007年、96–119頁。

[3] ヴァルター・ベンヤミン「絵画芸術について、あるいはツァイヒェンとマール」『ベンヤミン・コレクション5 思考のスペクトル』浅井健二郎編訳、ちくま学芸文庫、2010年、114–115頁。

[4] パウル・クレー『造形思考 上』前掲書、201–202頁。強調は引用者による。

[5] 油彩転写に関しては次を参照。ヴォルフガング・ケルステン「油彩転写素描」池田祐子訳、『パウル・クレー──おわらないアトリエ』日本経済新聞社、2011年、114–121頁。

[6] 油彩転写作品において、いわゆる「塗り絵」的に線と色彩を一体化させた作品も見られるが、ここではそれとは異なるいくつかの作品に注目する。

[7] 背中側に見られる油絵具のかすれは、転写の際にスキージ状の道具を用いて擦りつけられた可能性が指摘されている。またこの論文では、愛知県美術館に収蔵されている本作が、第二次大戦中に和田定夫のコレクションとなり、ドイツから日本に持ち込まれた詳細な経緯が記されている。寺門臨太郎「パウル・クレー《蛾の踊り》」『愛知県美術館研究紀要』5号、1999年、7–32頁。

[8] クレーは自身にとって重要な、手放すことのできない非売の作品を「特別クラス」として指定した。この二作品は、いずれもここに位置づけられている。

[9] 伊藤亜紗は『手の倫理』(講談社選書メチエ、2020年)において、坂部恵による、一方向の「さわる」と双方向の「ふれる」を区別を参照しながら、具体的なケースを通じて触覚のありようを検討している。この議論に示唆を得た。

【画像出典】

1, 2:『パウル・クレーの芸術』愛知県美術館、中日新聞社、1993年

3, 4, 9, 10:『パウル・クレー──おわらないアトリエ』日本経済新聞社、2011年

7:『ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展』共同通信社、2022年