京都を拠点に活動する美術作家・批評家の池田剛介さんによる、20世紀の絵画の「描線(ドローイング)」をテーマにした連載です。作品に描かれた「動き」や「身振り」としての線に注目することで、「これまで見えていなかった作品の姿」を明らかにします。第七回は、展覧会「マティス 自由なフォルム」で話題となったアンリ・マティスの切り紙絵についてです。マティスについては第一回、第二回の「導かれる線──アンリ・マティス」でも取り上げていますので、そちらもあわせてお楽しみください。

指先で傘や煙草の巻紙やビールのマグを空中に放り投げて妙技を披露しているさなかに、ジャグラーは雨や喫煙やビールといった本来の用途のことなど考えない。[1]

鮮やかな絵具で塗られた画用紙をハサミで切り抜く。ザクザクとした手応えの中で色に形が与えられ、切り抜かれた紙片は壁面にピンで仮留めされる。こうした切り紙絵の制作を、マティスはジャグリングに喩えた。投げられたモノたちがパフォーマーの身体と共にアクロバティックな運動を立ち上げるそのありようは、壁面に様々な形態が配置される、切り紙絵の浮遊するような印象と確かに通じている。

マティスの切り紙絵は、そもそも身体的パフォーマンスと強く結びついたものだ。この手法は1930年代のアメリカでの壁画制作の際に最初に用いられ、その主題は「ダンス」だった。またその後、バレエの舞台装置の設計の際にも切り紙絵を用いている。さらに20点の図版による『ジャズ』は、この手法による作品が広く知られるきっかけとなった書物だが、そのタイトルであるジャズに関連するイメージは必ずしも見られず、空中ブランコをはじめとした身体運動を繰り広げる「サーカス」こそ、その主題だったことが知られている。

晩年、車椅子での生活を強いられるようになった画家は、長年取り組んできた油彩画を描く筆をハサミに持ち換え、切り紙絵の制作に残された時間を注いでいる(図1)。自身のままならない下半身から遊離するかのように、その両腕は自在に鮮やかな形を切り出していく。画家の指示によってアシスタントが貼り付けていく無数の形態は、次第にアトリエの壁面を覆い尽くしていった。

図1 レジナ館での切り紙絵の制作風景、1952年

線描と放物線

1951年のヴァンス礼拝堂[2]の完成後、83歳のマティスの制作意欲はいささかも衰えることなく、レジナ館と呼ばれるマティス最後の住居兼アトリエで、数多くの切り紙絵の制作に取り組んでいる。画家はハサミを使うことと線を引くことを重ね合わせながら、「はさみは鉛筆や木炭以上に線描の感覚をものにすることができます」と語っている[3]。

線描の感覚とは何だろうか。紙に線を走らせる時、その線は茫漠と広がる白い空間に、ある限定をもたらす。風景も犬も、あれもこれも描き得た、そうした無限の可能性の中から、目の前に置かれた静物──例えば水の入ったペットボトル──の形が限定されて現れてくる。

ハサミが鉛筆や木炭以上に線描の感覚をもつというのは、こうした形態的な限定の力がより強いということでもあるだろう。というのも鉛筆や木炭の線は書いても消すことができるが、ハサミではそうはいかない。また力を抜いてアタリをつけながら線を探っていくことも可能だが、ハサミの場合には強弱をつけることは難しく、切られた形は常にくっきりとした輪郭として浮かび上がる。いわゆる「切り絵」のように細かく内側をくり抜いていくようなことはなされず、切り紙絵は多くの場合、簡潔な輪郭と鮮烈な色彩をもつ紙片の配置によって、ごく平明な印象を与える。

また紙やタブローの上に線を引くことは、形が画面の中で特定の位置をもつことと切り離すことができない。ある形は、すでに置かれている色や形と呼応する仕方で描かれることになり、そこでは一度描かれた形どうしの関係を変更するのは容易なことではない。これに対して切り紙絵では、あたかもパソコンのグラフィックソフト上で作った図形を選択しながらカーソルで移動するかのように、形を限定する段階と、それを壁面に配置していく段階とは分離している。

形を切り出すことと、それを壁面に投げ出すこと、大きく言えばこの二点において、切り紙絵はそれまでの油彩画とは明確に異なる特徴をもつ。傘や煙草といった物体を空中に繰り出すジャグリングの喩えからは、こうしたオブジェクトの形成と、それを配置することとの分離の響きを聞き取ることもできるだろう。

子供の遊びや工作のようにも見えるこの制作について、画家はかつての油彩画との連続性を強調しながら次のように語る。「この新しい言語〔切り紙絵〕は私の見るところでは、油絵の、したがってイーゼル絵画の否認を意味するものではありません。(…)切り紙絵では色彩の中でデッサンすることができます」[4]。

画家がその連続性を強調するように、切り紙絵はマティスの油彩画における平板で鮮やかな色面の広がりや、一見したところの軽い仕上がりに通じてもいる。その一方でタブローという枠組みを失って文字通り底の抜けたような切り紙絵の平明さや簡素さは、見る者を戸惑わせもするだろう。

そうした当惑は、切り紙絵を目にした当時の観客が経験したものでもある。切り紙絵の原画がパリで初めて展示された際には、老境の画家の手遊びのようにも見えるありようが「絵画にとっての悪しき隣人」とまで言われ、この手法がしばしば戸惑いをもって受け止められたことが伝わってくる[5]。

ジャグリングという比喩には、形態と配置との分離という観点に加えて、切り紙絵を考える上で示唆的なところがもう一点ある。片方の手から投げられたオブジェクトが中空に浮かび上がりながら、もう片方の手へと落ちていく。つまり、投げられたオブジェクトたちは、ジャグラーの身体とともに放物線を描くという点である。

アトリエの写真を見てみよう。ここには三つの青い身体像が壁に留められている(図2)。左側の壁面には膝を抱えて座る女性像(《葦の中の浴女》)が見られ、右側では二つの身体が縄跳びをしている(左:《縄跳びをする裸体》、右:《緑の靴下の裸体》)。これらの身体像はいずれも円弧をなす形態によって、緩やかに枠づけられている。とりわけ縄跳びをする二つの女性像はいずれも上向きの放物線と一体化しながら、その青の身体を中空に浮かべ、壁面に仮留めされた切り紙絵の浮遊を二重化している。

図2 レジナ館、《葦の中の浴女》《縄跳びをする裸体》《緑の靴下の裸体》の制作風景、1952年

切り紙絵の「自由」

アトリエの様子からは、ソファや棚といった家具、観葉植物などと共に、切り紙絵が留められていることが分かる。制作は、絵画のように現実空間と作品空間とを分け隔てることなく、空間の中で生活と芸術が一体となるような仕方で進んでいく。こうしたアトリエの風景は、多くの切り紙絵の制作が、それまでの絵画とは異なる構えで行われていたことを伝えるだろう。

部屋の壁面全体へと広がっていく制作は、切り抜かれた形が別の場所へと横断することも可能にする。大作《インコとシレーヌ》を制作中のアトリエの壁面では、インコと一対をなすシレーヌ(人魚)の位置に、別の女性像が一時期配置されていた(図3)。後に《ブルーヌードII》として独立することとなる青い坐像である。切り紙絵においてこのように、切り抜かれた形が別の場所へと移動していく例は、しばしば見られる[6]。

図3 制作中の《インコとシレーヌ》に挿入された《ブルー・ヌードII》

ある形態が一つのフレームに留まることなく外へと開かれていくことは、マティスの油彩画にも見られる傾向ではあった。例えば第一回で見た《赤いアトリエ》での、赤の壁面にさまざまな画中画が並置された様は、形を切り抜きながら部屋の中に配置していく切り紙絵のありようを先取りしてもいるだろう。あるいは第二回で見た《金魚鉢のある室内》のように、同一のモチーフが複数のヴァリエーションとして描かれることもある。

だがそのような独立した形態の移動可能性は、絵画のような枠組みをもたない切り紙絵においてこそ、飛躍的に高まることになる。そこには絵画という閉じられた枠の中で、線と色彩のありうべき構成を求めて試行錯誤する制作とは異なる、形態の配置の「自由」があるのは確かである。それをジャグリングにおける「投げること」の自由度と言い換えてもいいだろう。一度壁面に投げた形を、また別の壁面へと移動させながら、切り抜かれた形は作品間を自在に行き来することになる。

だが同時に切り紙絵において、空間へと投げ放たれるそれぞれの形は、傘や煙草のような既存のものではなく、画家によって切り出された形態でもある。ハサミが強く線描の感覚を実現すると語るマティスは、壁面にピン留めされる以前の個別の形を、いかに生み出しているのだろうか。

このことを考える上で、一つの謎として立ち上がるのが、《ブルー・ヌードIV》の存在である(図4)。この作品は、先に触れた《ブルー・ヌードII》を含む4点の連作のうちの一つとして知られ、連作にはIからIVまでのナンバーが振られている[7]。このナンバリングはマティスの死後に、長年助手を務めたリディア・デレクトルスカヤによってなされたものだが、4番目に位置づけられているこの作品は、簡潔に仕上げられた印象をもつIからIIIと並列的に扱うことがためわれるような特異な質をもつものである。

図4 《ブルー・ヌードIV》1952年、撮影筆者

青の裸体の形は紙片のつぎはぎで形成されており、一枚の紙から一気に切り抜かれたものでないことは明らかである。またその背景には線の痕が残されており、その無数の可能性の束の中から女性像が浮かび上がるかのようだ(図5)。切り紙絵の平明な印象に真っ向から抗するような、細かな紙片と線の痕跡による、いわば傷だらけのその形態は、いかにして造形されたのだろうか。

図5 《ブルー・ヌードIV》部分、撮影筆者

手探りされる形態

この問いについて考えるための鍵が、一枚のアトリエの写真の中に残されている(図6)。

図6 レジナ館、《黒人の女》の制作風景、1952年

壁面には、後に《黒人の女》として完成することになる制作途中の作品が留められ、その傍のソファの背後に置かれた鏡には、イーゼルの上に、あたかもタブローのように据えられた切り紙絵の姿が覗いている。

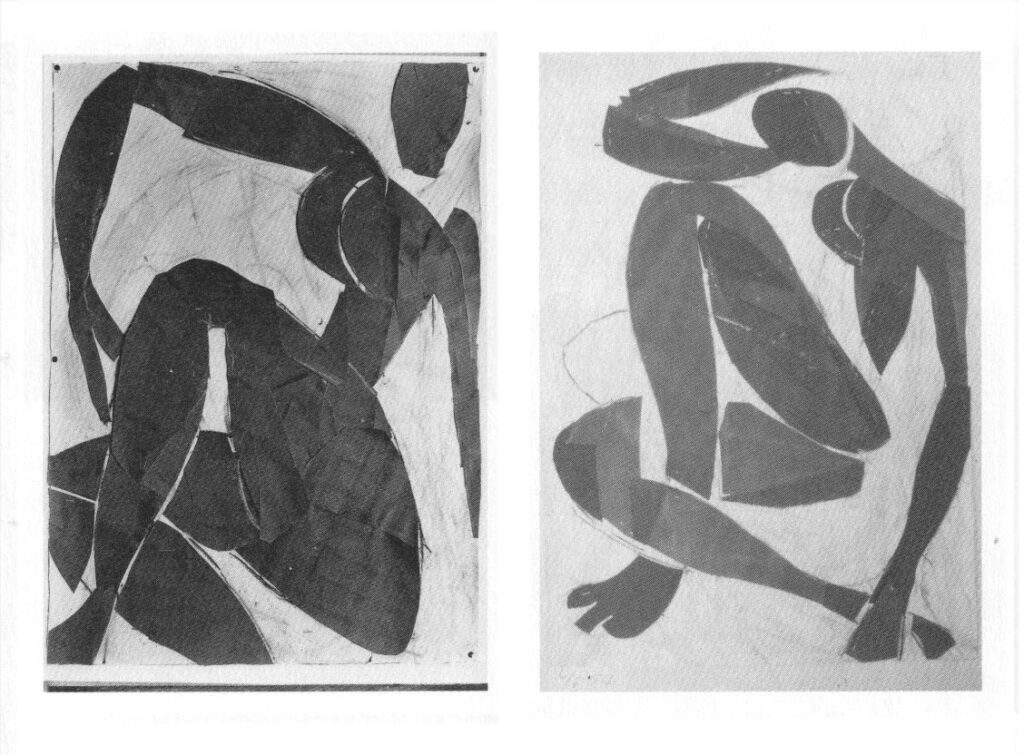

制作途中の《ブルー・ヌードIV》として知られているものだが、そこに映り込む、大きく下向きの放物線を描くような右腕を見てみると、それが最終的な完成作とは大きく異なっていることが分かるだろう。ここから最終段階までの間には何が起きているのだろうか。制作を担当したアシスタントの証言は、その緊張に満ちた作業の様子を伝えている。

それ以降の形〔《ブルー・ヌードI–III》〕は一挙に切り取られたのに対して、最初の人物〔ブルーヌードIV〕はマティスの側だけでなく、私にも忍耐と注意を要求し、私は疲れ果て、倒れる寸前だった。マティスは太ももや体の他の部分の湾曲を強調するために小さな四角い紙をピンで留めさせ、色の帯を取り除くために形態の一部を取り外した上でまた元の位置に戻し、ピンを操る私の指は熱を帯びていた。[8]

この証言からは、「ブルー・ヌード」のIからIIIは、比較的短い時間で切り抜かれたのに対して、こと《ブルー・ヌードIV》においては、マティスがその形態を執拗に暗中模索していた様子が伝わってくる。ピンを抜き差しするアシスタントの手は熱を帯び、倒れる寸前となる。そうした制作のありようは、切り紙絵の与える軽やかで平明な印象と大きく異なるものだ。このことは、通常壁面で制作される切り紙絵が、この作品においてはイーゼルの上のタブローとして置かれていることからも推し量れるだろう。

この作品が作られていく過程を記録した写真が残されている。その1枚目を見てみよう(図7左)。最終的な作品では右腕が頭部を挟み込むように折り畳まれているのに対して、ここでの右腕は大きく広げられて弧形をなす線となり、重たい塊となったその他の身体部位との対比が見られる。

図7 《ブルー・ヌードIV》の制作プロセス写真(左:第1段階、中:第3段階、右:第6段階)

第3段階では、この大きな塊から上半身が彫刻されていく。胴の部分は逆三角形に切り詰められ、頭部も切り離された(図7中)。だが同時に、いささか行きすぎたと考えたのだろうか、斜めに削ぎ落とされた胴体には、今一度、下半身との結びつきを強めるための線が引かれてもいる。右腕の輪はこの時点で一旦狭められているが、同時に肘の位置を起点として、再び外側へと腕を広げることと、内側へと折り畳むことの二つの可能性が検討されている。制作はまだ、先の見えない迷いの只中にある。

さらに進んだ第6段階では、右腕は画面の左角に沿うように大きく広げられる(図7右)。そこで生まれた空間に食い込むように左脚の膝が突き立てられ、これに伴って現れた下方の空間からは、画面の外に突き出されていた右脚が折り返される。これによって形態としての完結性が高まったようにも見えるが、しかし画家の探求はここから大きく方向転換することとなる。

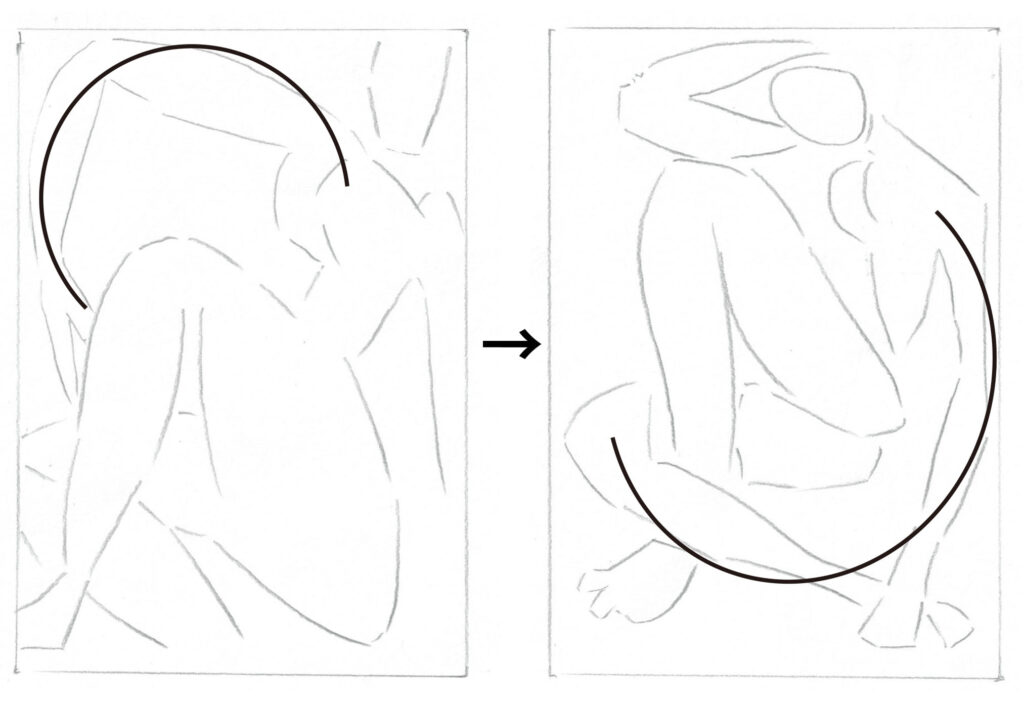

次の第7段階の写真からは、その前の段階との間に決定的な飛躍があったことが分かる(図8右)。大きく存在感をもち続けてきた下向きに円弧を描く右腕は、頭部に沿うように折り畳まれた。これに代わって現れるのは、左腕と右脚が結び目を作ることによる、上向きの放物線である。それまで画面の下方に沈んでいた尻が大きく持ち上がり、左腕と右脚が結ばれることによるラインを跳び越えるかのように、下半身が中空に浮かび上がっている(図9)。

図8 《ブルー・ヌードIV》の制作プロセス写真(左:第6段階、右:第7段階)

図9 筆者制作

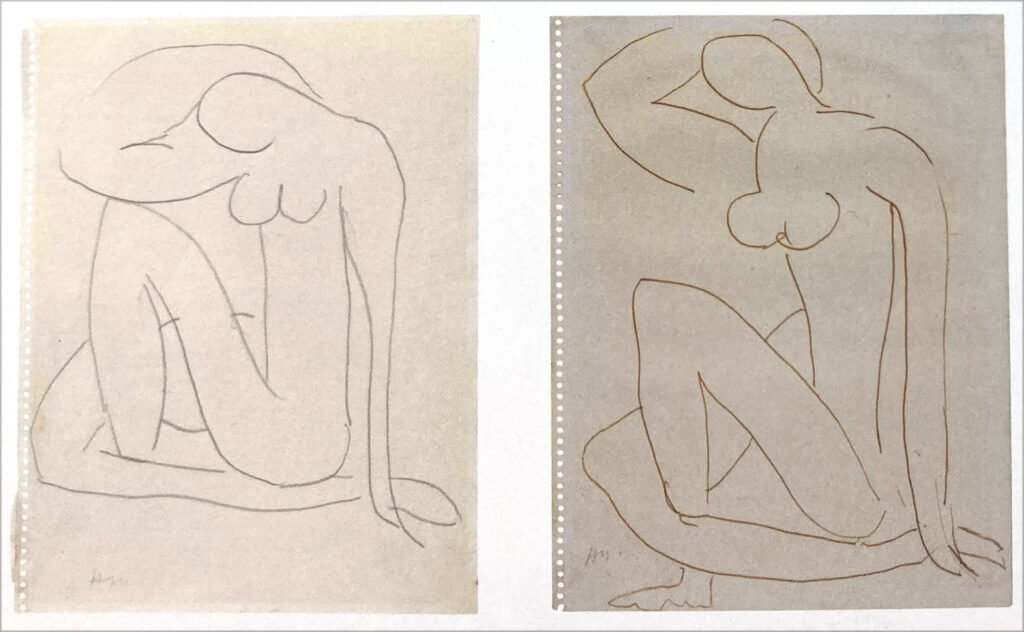

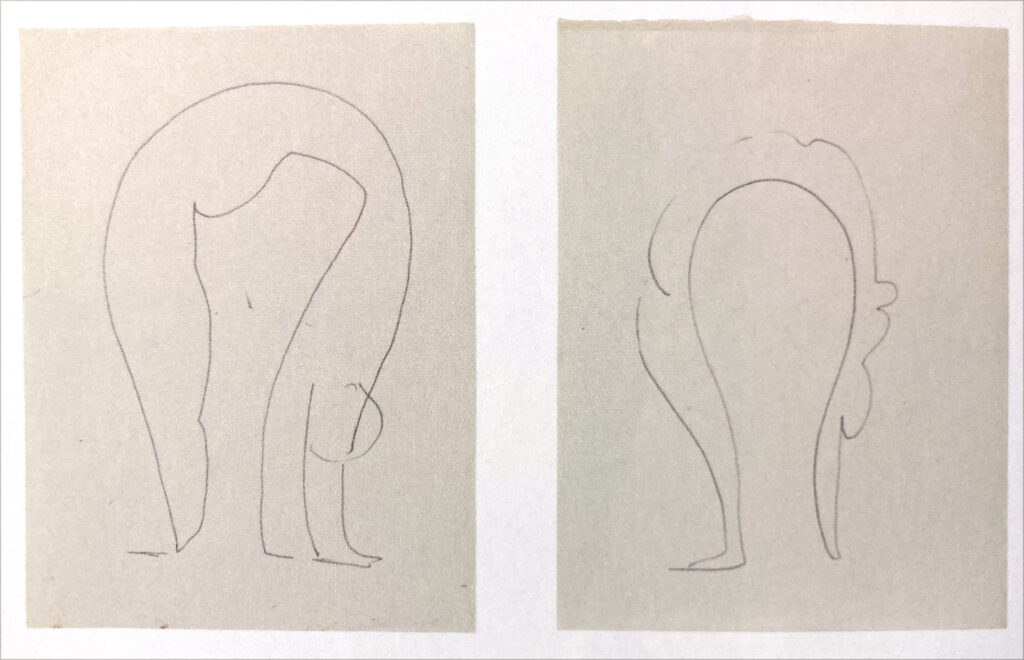

この二つの段階の間には何が起こっているのだろうか。ブルーヌードに関するスケッチを見てみよう。そこでは左腕と右脚という、いわば一つの身体の中での「ねじれの位置」にある要素の結び目を成立させるための、試行錯誤が感じられる(図10)。結果として左右の脚の付け根の位置はしばしば分裂し、そのまとまりとしての尻の位置の曖昧さが、乗り越えられるべき困難な課題となっていたことが見てとれる。

図10 「ブルー・ヌード」習作、1952年

実際にやってみると分かることだが、左脚の膝を上げながら、右脚をその手前に回して左腕で足首を掴むというポーズは、腰の位置に過剰な負荷のかかるものであり、長時間維持することが可能な「自然な」ポーズでは全くない。マティスはこれまでにも絵画や彫刻を通じて、膝を立てたり頭に腕を添えたりするポーズに取り組んでいるが、こうしたねじれのある身体は、とりわけ平面的な切り紙絵によってこそ可能な表現だと言えるだろう(裏を返せば、線描によるスケッチでは、その姿勢の「無理」がユーモラスなまでに際立つこととなる)(図11)。

図11 「ブルー・ヌード」習作、1952年

先に見た「ブルー・ヌード」制作時の証言からも分かるように、IからIIIは、IVの形態的な模索の途上で、比較的短い時間で切り出されたことが知られている。《ブルー・ヌードII》では、ドローイングの際の懸案だった右脚の付け根を、大胆に上方の腹の位置に置くことで不自然さを回避している(図12)。この作品は先述した通り、一旦は《インコとシレーヌ》の中に組み込まれ、その後独立した作品として位置づけられた。一見したところ平明に見えるその形態の背後には、先の見えない中で形態を手探る、積層する時間が潜在しているのである。

図12 《ブルー・ヌードII》1952年

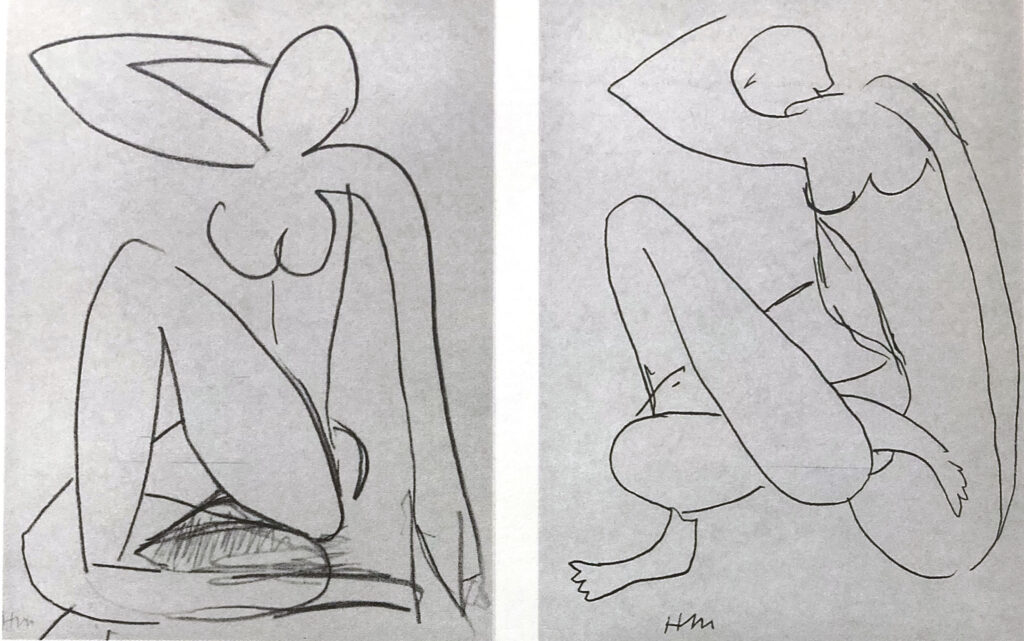

こうした《ブルー・ヌードIV》での格闘と時を同じくして現れる、中空へと開かれていく身体のありようは、その後、青の身体による切り紙絵を含む一連の「アクロバット」のシリーズによって、さらに展開されることになる。そこでは手と脚で地面を支えながら胴を大きく持ち上げる文字通りアクロバティックな身体が、その体を空洞化させながら放物線そのものへと一体化していく可能性が模索され、この時期の放物線をめぐる形態的な探求の一つのピークを迎えている(図13)。

図13 「アクロバット」習作、1952年

造形的なフォルム

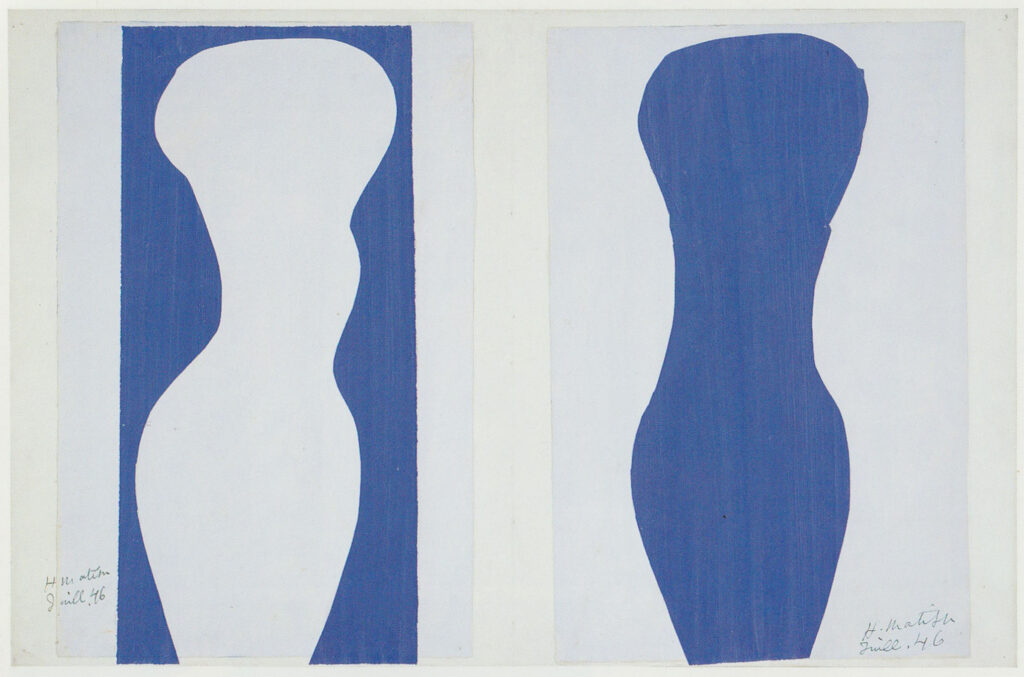

切り紙絵による作品が最初に広く知られるきっかけとなった書物『ジャズ』が、そのタイトルに反して、サーカスを主題としていることは先に触れた。刀呑みやナイフ投げ、空中ブランコといった驚異的な身体のありようが描かれるこの作品群の中で、ひときわ抽象的な《フォルム》を最後に見てみよう(図14)。

図14 『ジャズ』より《フォルム》1944年

この二つの形態はマティス自身がトルソ(頭部のない上半身像)とも呼んでおり、円弧状のラインと身体とが結び目を作る、一連の青の女性像の原型とも言えるだろう。一枚の青い紙にハサミを入れ、その切り抜いた形(ポジ)を右に、切り抜かれた形(ネガ)を左に並べたかのような、ごくシンプルな作品であり、そもそも書物の見開きの中で横並びにされた構造も相まって、これらの形態が鍵と鍵穴のように、ぴたりと一致するかのような印象を強めている。

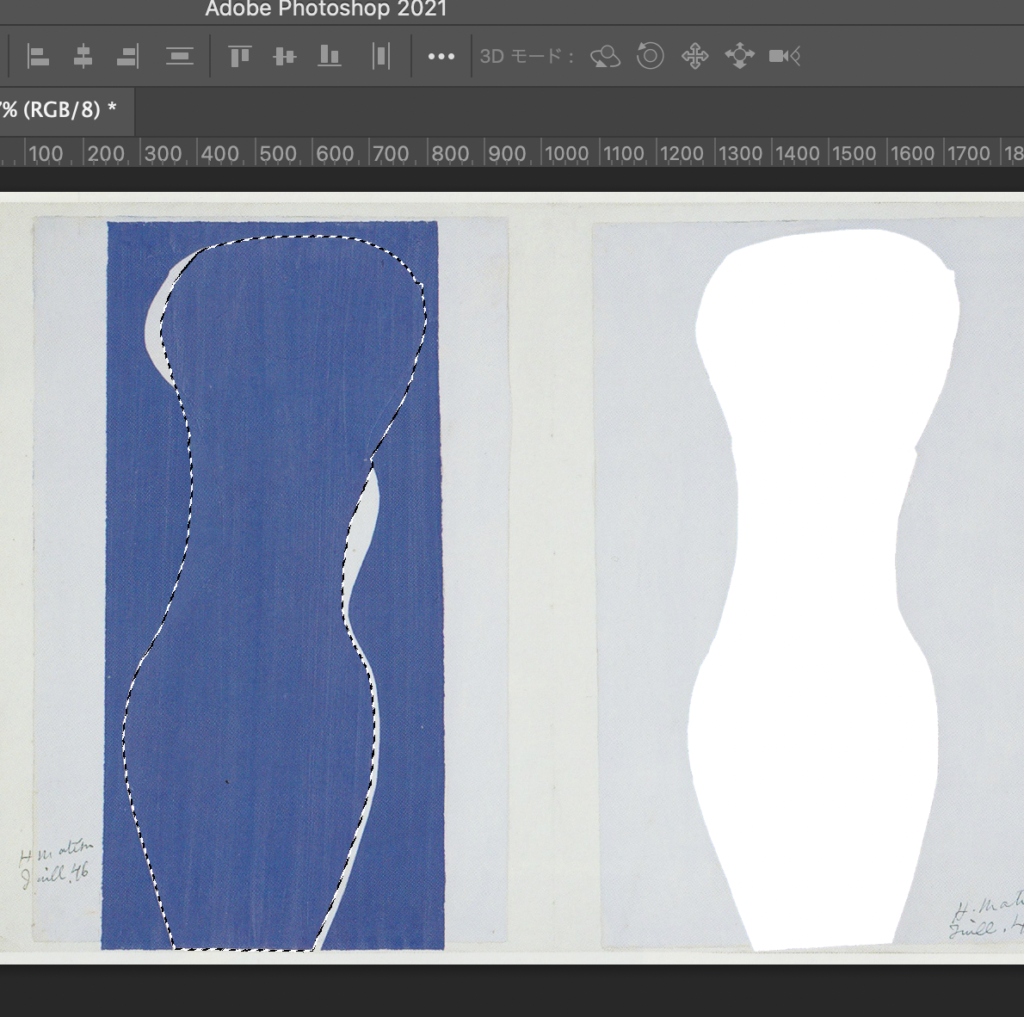

だが実のところphotoshop上で、切り抜かれた青の形を選択し横にズラしてみると、それら二つの形態の間には、単なるネガとポジではない、はっきりとしたズレが認められる(図15)。よく見るとその紙片には、青のフォルムへの細かな切り貼りの跡が残っている。

図15 筆者制作

このことから次のような操作がなされていたことが分かる。画家は青い紙を切り抜いた後、切り出した紙からさらに形を部分的に切り抜き、別の箇所では青い紙を付け足している(図16)。ジャズの演奏にも通じるような手の流れの中で即興的に生み出された形に対して事後的な造形を加えていく。そこには即興性と反即興性の絡み合いがあり、後の《ブルーヌードIV》で全面化するような形態的格闘の先触れがある。

図16《フォルム》部分

《フォルム》というシンプルなタイトルをもつ本作だが、構想段階では「造形的ポーズ Poses plastiques」と呼ばれていた[9]。それは即興的に見えながらも、実のところ緻密な修正を加えていく、その手つきに相応しいものだと言えるだろう。横に並んだ二つのフォルムは、簡潔な操作によって見開きのページに配されたものであると同時に、容易には開かれえない謎を造形してもいる。

晩年マティスは、車椅子やベッドへと結びついた身体から遊離するかのように、放物線を描きながら重力から解放される中空の身体を切り出していく。そこで巧みに繰り出される形態に接近してみるとき、一見したところの軽さや平明さとは相反するような、多層的な形態の探求が垣間見えるだろう。絵画の枠組みを超えて、配置の自由へと展開していく切り紙絵には、個別の形態を彫り出しつつ形づくる、鋭い造形性が交差しているのである。

【注】

[1] ヒラリー・スパーリング『マティス──知られざる生涯』野中邦子訳、白水社、2012年、247頁。

[2]マティスが自身の集大成として晩年に設計を手がけた礼拝堂。ステンドグラスや陶板による壁画、祭壇、家具、十字架まですべてを自身でデザインし理想の空間を実現したもの。

[3]アンリ・マティス『画家のノート』二見史郎訳、みすず書房、1978年、297頁。

[4] 同上、289頁。

[5] 次を参照。大久保恭子『アンリ・マティス『ジャズ』再考──芸術的書物における切り紙絵と文字のインタラクション』三元社、2016年、270–271頁。

[6] 次を参照。アンヌ・コロン「もう一つ別の空間」、『マティス 自由なフォルム』国立新美術館、2024年、175–184頁。

[7] 同上、182–183頁。

[8] Jodi Hauptman “Bodies and Waves,” Henri Matisse:The Cut-Outs, New York, Museum of Modern Art, 2014, p.193–194.

[9] 大久保恭子『アンリ・マティス『ジャズ』再考』前掲書、117頁。

【図版出典】

01, 03, 06, 10, 12, 13:Henri Matisse: The Cut-Outs, New York, Museum of Modern Art, 2014

02, 07, 08:『マティス 自由なフォルム』国立新美術館、2024年

11:イヴ゠アラン・ボア『マチスとピカソ』日本経済新聞社、2000年

14,16:『マティス展』国立西洋美術館、2004年