京都を拠点に活動する美術作家・批評家の池田剛介さんによる、20世紀の絵画の「描線(ドローイング)」をテーマにした連載です。作品に描かれた「動き」や「身振り」としての線に注目することで、「これまで見えていなかった作品の姿」を明らかにします。第八回は、大阪中之島美術館での展覧会「没後30年 木下佳通代」で話題となった木下佳通代についてです。本展は10月から埼玉県立近代美術館にも巡回予定ですので、予習としてもお楽しみ下さい。

幾何学的図形としては、平行線ほど二元性を善く表しているものはない。永遠に動きつつ永遠に交わらざる平行線は、二元性の最も純粋なる視覚的客観化である。模様として縞が「いき」と見做されるのは決して偶然ではない。[1]

2023年、版画家の棟方志功の回顧展「メイキング・オブ・ムナカタ」が東京国立近代美術館で大々的に開催された。分厚いメガネをかけ、額が触れるほど接近しながら板木に彫刻刀を入れるパブリックイメージで知られる棟方、その泥臭い男性性(「わだばゴッホになる」)に満ちた大量の木版画をこれでもかと浴びせられる会場をくぐり抜けると[2]、その上階のさほど人気のない常設展示室の一角では、女性アーティストによる抽象的な作品を集めた小企画「女性と抽象」展が開催されていた。

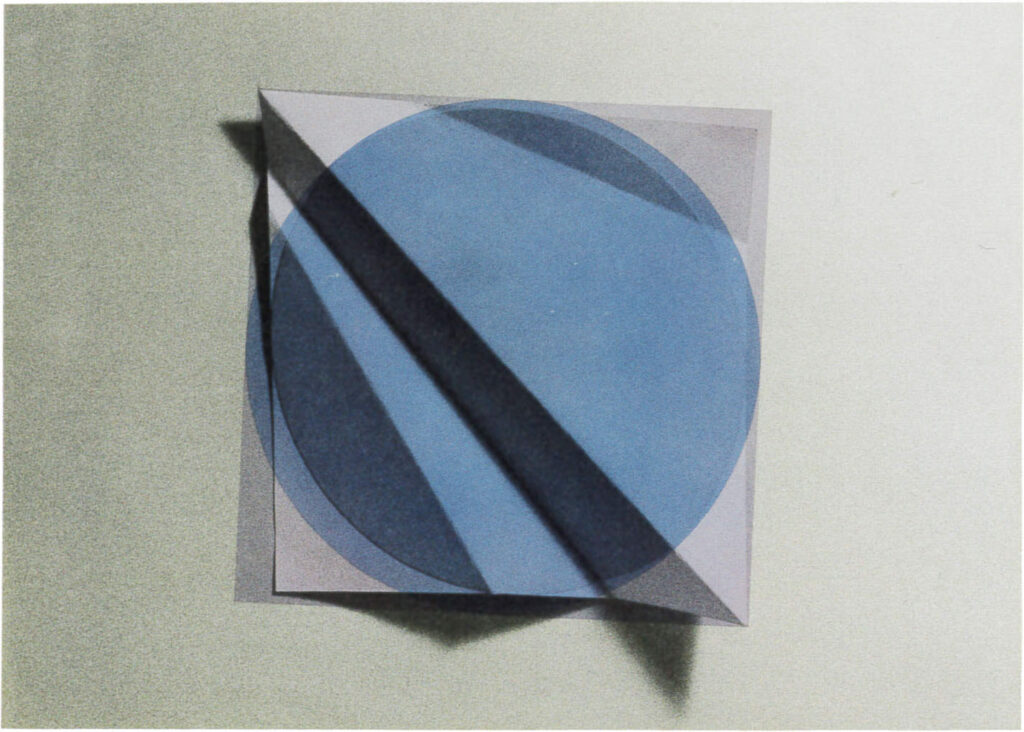

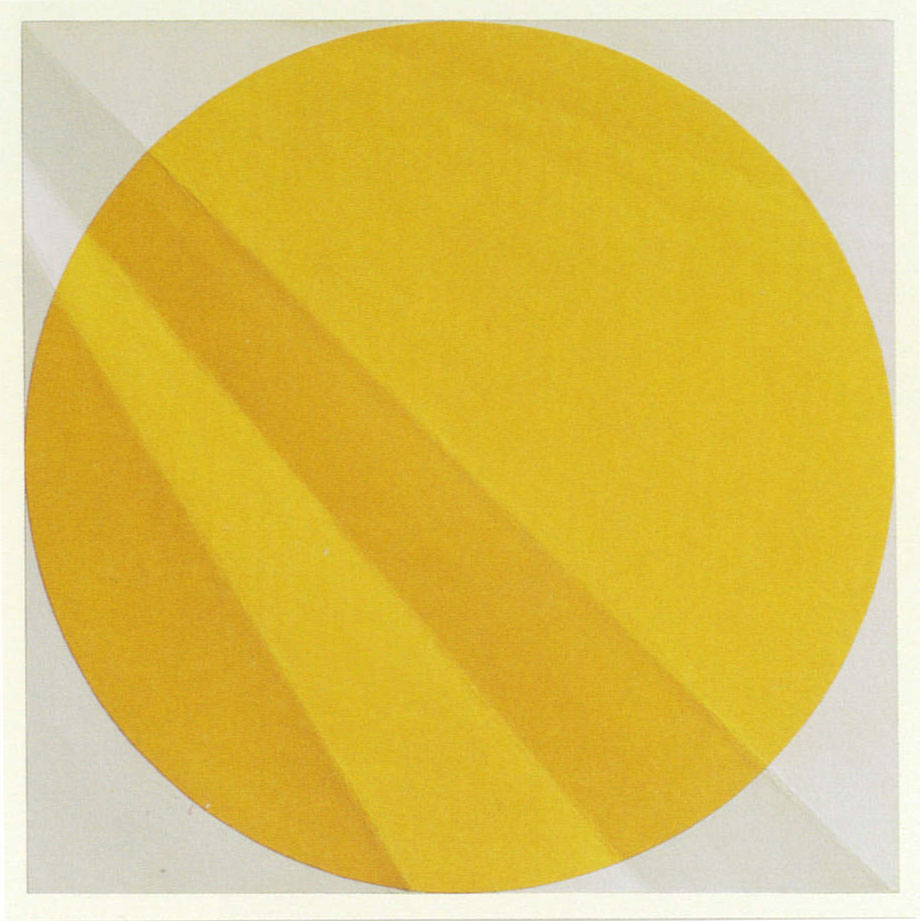

その中でも、とりわけ抑制的な作品にふと目が止まる(図1)。モノクロームの画面の中央に、青系統の四角と円が重なる。決して主張が強いとは感じられない外観に、一度は通り過ぎそうになる。が、どこか気になってもう一度立ち止まってみる。その淡く半透明な色面は、どうやら写真の上に重ねられているようだ。

図1 《’79-38-A》1979年

モノクロ写真の上に、塗り絵のように色を重ねているのだろうか。だがよく見ると、写真と色面は、どこかズレている。そのズレの感覚が引っかかりとなって、作品の前に私を留めさせる。色面の下の写真に現れているのは、円が描かれた正方形の紙である。写された紙には折り目の線が斜めに走っており、この折り目が紙に凹凸を与えている。結果として重ねられた色面は写真の輪郭に沿った塗り絵のようにならず、むしろ塗り絵からのズレ、すなわちモノクロ写真と色面の間の差分こそが画面の中に現れてくる。

こうした重なりとズレによる精緻な画面に目を凝らしていると、そこで用いられている色にも、実に絶妙な選択が感じられてくる。当初、青系統として大まかに感じられた中央の円の色は、特にその周囲を枠づける赤みを帯びた紫と並ぶことで、青みがかった紫のようにも見えてくる。

「いき」という言葉が、ふと頭をよぎる。九鬼周造は『「いき」の構造』において、赤や黄色のような主張の強い色ではなく、灰色や褐色、そして青に、この美意識の傾向を見出しながら、青系統の中でも紫という色に言及している。いわく青勝ちの江戸紫は「いき」であり、赤勝ちの京紫はそうではないと。

単なる感覚的な趣味判断のようにも感じられるかもしれないが、50代半ばで世を去ったこの哲学者は、日常語として用いられるこの概念を詳らかに論じたことで知られている。江戸の花街の男女関係を念頭に置きながら、二つのものが決して合一に至ることなく平行線をたどりつつもなお、ある仕方で関係を取り結ぶ、そうした二元的なものの分離と交差に、この美意識のエッセンスを見た。色彩に関しても「「いき」を表すのは決して派手な色ではあり得ない。「いき」の表現として色彩は二元性を低声に主張するものでなければならぬ」[3]とし、見る者に対して声高に訴えかける赤や黄色に対して、低声の灰色や青を重視した。

モノクロームの写真と半透明の幾何形態の、決して一体化することのない二元性。棟方志功のごとく素材にべったりと張り付いて自身の身体を刻み込むのではない、隔たった二元の交差が生み出す「いき」の極北と呼ぶべき洒脱な作品は、1970年代を通じて主に写真を用いて私たちの知覚や認識のありようを問うコンセプチュアル(概念的)な作品に取り組んだアーティスト、木下佳通代によるものである。

滲む色彩と格子状の線

木下は1939年に神戸で生まれ、関西を中心に作家活動を行なった。精力的に制作を展開していた50代のあたまに癌の告知を受け、55歳でその生涯を閉じるまで1200点以上の作品を制作している。生前の関西圏以外での展覧会は限られていたものの、関西では多くの作品が美術館に所蔵されており[4]、晩年には膨大な作品や関連資料のアーカイブにも残された時間を注いでいる。

先に見たような、モノクロ写真の上に線や面といった幾何形態をミニマムに描き加えていく作品が代表的なシリーズとして知られるが、これらの作品に取り組むのは、1976年から1980年までのわずか5年程度である。この時期を挟んだ前後では、長く絵画の制作を行っており、とりわけ80年代以降、逝去までの約15年間に制作された絵画は799点にのぼる。固定化したスタイルに自身を一体化させることなく、絶えず作品を変転させていくかのような木下の作品の展開は、どのような道筋を描いているのだろうか。

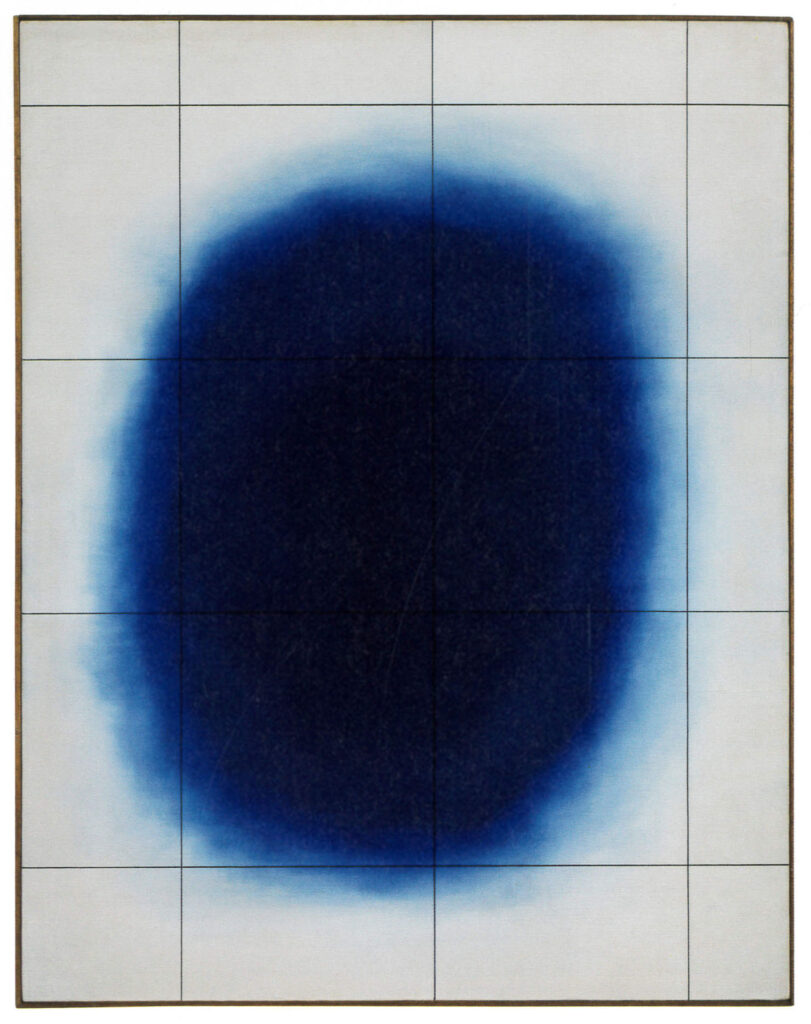

木下は1970年代前半から複数の写真の組による作品を手がけていくことになるが[5]、写真の作品に着手する直前の1971年に、「滲触」と題した一連の絵画を展開している。このシリーズ作品のほとんどは長らく所在不明となっており、近年行われた調査で、ロール状で保管されていた作品6点が発見された[6]。このシリーズの作品を見てみよう(図2)。

図2 《滲触》1971年

ちょうど人間が入っていくことのできそうなサイズ(161.5×91.0cm)の画面の中央には、キャンバス内部へと滲んでいくような楕円形が描かれている。深みを感じさせる青の滲みは、奥へと向かう空間性を作り出す。と同時に青の色面の上には、水平と垂直の線によるグリッド(格子)が走っている。この均一な幅を持つグリッドは見る者の視線が奥へとスムーズに向かうことを妨げる、キャンバスの平面それ自体を示す要素となる。

深い空間へと誘う色面とそれを表面で妨げる線、これら二つは一体化することなく独立しており、その相反する二元が重ね合わされている。奥へと浸透していくかのような色彩への深沈と、その没入を禁止しながらキャンバスの平面に留まることとが、見る者に同時に与えられるのである[7]。

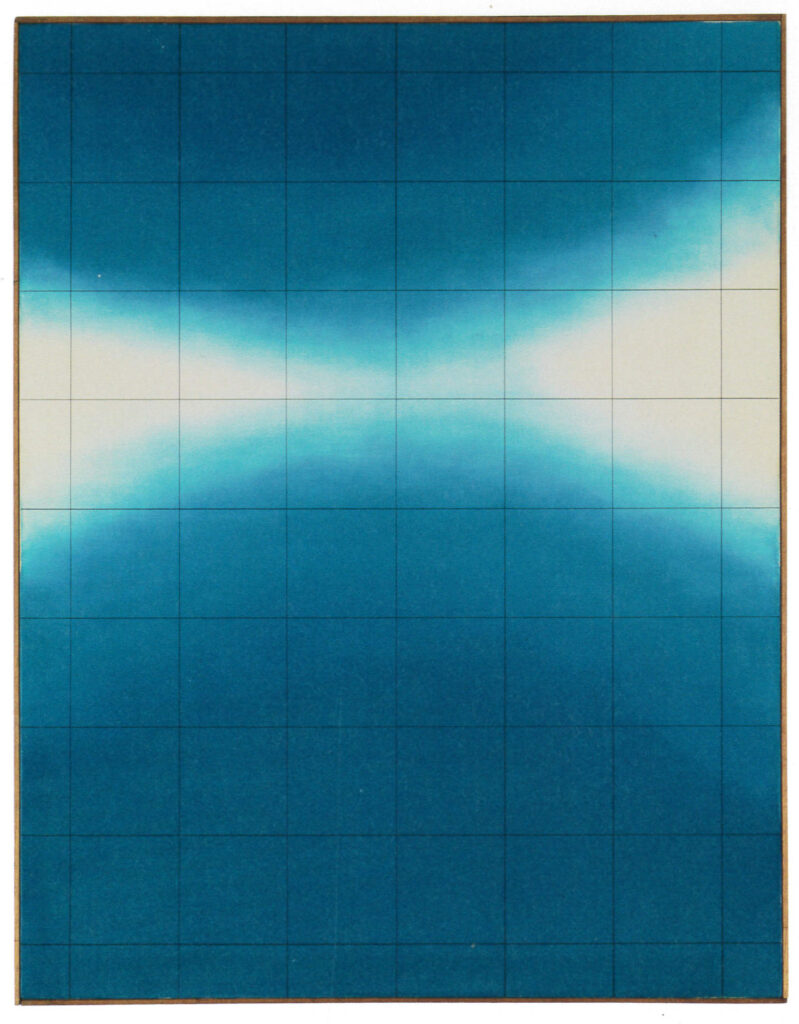

もう一点の作品も見てみよう(図3)。先の作品に比べてやや薄い青の円形が上下に二つ並び、その間から白い空間がのぞいている。よく見ると上下二つの円の中心は左右に微妙にずれていることがわかる。下の円の中心は、キャンバスのほぼ中央に、上の円の中心はそれよりもやや左にある。この微妙なズレによって、それらの間から生まれる白い空隙もまた、左右で少しく形を変化させている。こうした僅かだが、しかし確かな変化に気づかされるのは、その上に置かれた均一的なグリッドの作用によるものだろう。

図3 《滲触 む95》1971年

このように二つの作品は、滲むような色面と、その上に重ねられるグリッドという共通する要素で構成されているが、この両者は全くの同一サイズでありながら、それぞれに異なる大きさの印象を与える。前者は色面が画面中央に置かれることで求心性(中心性)を持つ画面となる一方で、後者は外側へと広がっていく色面が切り取られることによる遠心性(拡散性)を持つように感じられる。前者のグリッドのマス目は相対的に大きく、カメラのクロースアップのように見る者の視線を中央に引き寄せる効果をもつ一方で、後者のマス目はより小さく、引いたような視点を感じさせることも、後者の作品の遠心性を補強している。後者が前者よりも薄い色を用いていることも大気的な広がりを感じさせる一因であるだろう。

ところで、この「滲触」シリーズのタイトルに関して、晩年のインタビューや作品をアーカイブしたファイルで木下は「Saturation」としており、日本語でどのように表記するのかは長らく不明だったそうだ[8]。Saturationという言葉は、「滲触」という日本語でも喚起されるような、液体などが内側に染み込んでいくという意味と同時に、それが飽和する、つまり外側へと溢れ出すニュアンスを持つ。この英語のタイトルには、内部へと浸透していくことと、それが溢れ出して外側へと広がっていくこと、その二つの異なる方向性を聞き取ることができるだろう。

イメージを辿る

Saturationというタイトルによって示される飽和という言葉は、その後の制作のありようを予告するかのようでもある。というのも、先に触れたように木下は一つのスタイルや方法論にべったりと固着することなく、一連の作品が一定の水準に達した後には獲得した手法に留まることに飽き足らず、飄々とその先へと進んでいくような制作を展開していくことになるからである。

このことは木下の作家としての全体像を掴みにくくしている側面があるだろうが、むしろ表面的な現れが変化したとしてもなお変わらない「構造」こそが、飽和した水に溶けきれない塩化ナトリウムの結晶のように、作品の底のところに残り続けてもいる。木下の作品を見ること、それは変転する手法やスタイルを横断しながら通底する、固有の作品構造に目を向けることに他ならない。

こうした作品の表面的な現れとは異なる作品の構造に注目してみるとき、初期の絵画で探求された色面と線による、完全な合一に至ることのない二元的な構造は、冒頭で見た写真をベースにした作品とも通じていることがわかるだろう。滲むような色面にグリッドを重ね合わせる絵画は、表面的な要素は異なっているものの、写真に撮られた三次元的な空間に対して二次元的な幾何形態を重ね合わせる作品と、その構造において明確に通底している。

だがそうした絵画から写真への展開は、一足飛びに起こるわけではない。写真に幾何形態を重ねる洗練された手法へと至る手前で、木下はイメージ(=写真)と描くこと(=絵画)という二項の間で文字通りイメージを手探りするような作品に取り組んでいる(図4)。

図4 《無題A》1975年

上から見ていこう。画面左側では人々が行き交い、右側ではカフェのテラス席のような場所に多くの人が密集しており、人の姿で覆われたその画面は、視点の定まらない拡散的な印象を与える。二枚目ではそのうちの一人が輪郭づけられ、輪郭の内部は紫色に塗られることで、写真全域を覆う人々の中に不均衡をもたらしている。さらに下の写真に目を向けると、輪郭は外側へと徐々に広がってゆき、やがてこの輪郭に囲まれた色面は画面全体へと拡散しながら、モノクロームの写真の全体が、半透明の色面に覆われることになる。

この作品のシリーズにおいて、団体旅行と思しき集合写真や十字路を行き交う人々といった、画面に多数の焦点のある写真が選ばれていることは示唆的である。木下は、こうした多焦点的な画面に対して、輪郭と色彩を与えることで焦点化=求心化を行い、さらにその焦点を外側へと飽和させていく。木下の関心は、写真に現れたイメージそれ自体というよりも、辿る行為を通じて変化させていく操作の方にある。

その意味で、この作品の見るべきところは起点としての写真でもなければ終点として色が重ねられた段階でもなく、写真の上に線と色を重ねながら焦点化と拡散とのせめぎあいを繰り広げる、その中間にこそある。表面的な現れは異なるものの、先の絵画で指摘したような同一サイズの画面における求心性と遠心性の操作を、ここにもまた見てとることができるだろう。

並行する二元

こうして絵画と写真を横断しながら新たな表現を手探りする中で、木下は冒頭で見たような削ぎ落とされた手法へと、その制作を推し進めていく。そこで際立つことになるのは、イメージと幾何形態の、中間なき二元的な構造である。写真を用いた更なる展開において、この木下独自の二元論は一つのピークに達することとなる。

先の「辿る」作品の翌年に制作された《’76-C》を見てみよう(図5)。画面の上部からコンパスを持った手が、正方形の紙の上に円を描く。その円が今まさに閉じられようとする手前で写されたイメージの表面には、写真の中の円と二点で接するもう一つの円が、赤のフェルトペンで描かれている。

図5 《’76-C》1976年

写真の中の紙は水平の机の上に置かれており、そこに描かれた円は見下ろすカメラの角度と対応しながら楕円形となって現れる。その写真の上には正円が重ねられ、垂直に掛けられる。写真内部の円とその上に重ねられた円は、左右の二点においてのみ接しながら、写真として撮られた水平面と、写真の上の垂直面とを結びつけている。写真の内部のイメージと、その上に描かれる図形は、同じでありながら決して一体化することなく、水平と垂直という異なる平面が交差しながら、作品内でのみ成立する空間が現れることとなる。

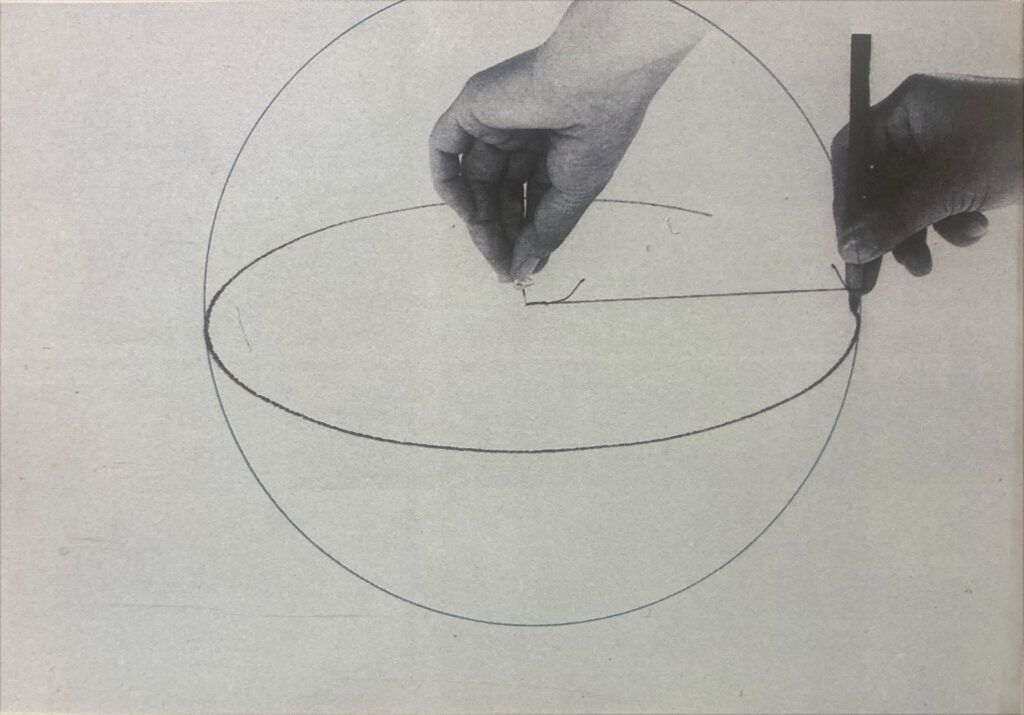

シリーズ最初の《’76-A》では、コンパスではなく糸を使いながら円を描いており、そこには中央で糸をピン留めする手と、描く手の二つが現れていた(図6)。右側の手は、写真の中の線を引く手であると同時に、写真の上の線をも引いているかのような感覚を惹起しながら、二つの円を結びつける蝶番の役割を果たしている(その意味で、先に見た手の動きを感じさせる「辿る」作品とも近い位置にある)。

図6 《’76-A》1976年

こうした図形的な表現を展開する上で、当初登場していたコンパスを持つ手が徐々に消えていくことは兆候的である。《’76-C》をはじめとするシリーズ序盤の作品ではコンパスで線を引く際の手が見られる一方で、シリーズが展開していくにつれて、手は映し出されなくなっていく[9]。

画面の中から手の存在を消していくことは、単に要素を減らしていくのみならず、写真として現れたイメージと写真の表面に描かれた図形との結びつきを最小化し、二者の間の独立した二元性を強めていくことになる。ここからおよそ二年後に制作された、冒頭で見た作品に再び目を向けよう(図1)。

二年前の作品と比べてみると、水平に置かれ、斜め上から撮影されていた紙が、それ自体として真正面から撮られることで、平面的なイメージとなっていることがわかるだろう。水平面と垂直面として独立性を保っていた二元、すなわち写真内部のイメージと描かれた幾何形態は、今や同じ方を向いている。だが先に見たように、これらの二元は同じ方向を向いているにもかかわらず、一体的に重なり合うわけではない。むしろ二つのレイヤー状の平面による平行的な構造を強めながら、その間にもたらされた折れによるズレこそが浮き彫りとなる。ここに現れていない手があるとすれば、それは紙を折る際の手の存在だろう。

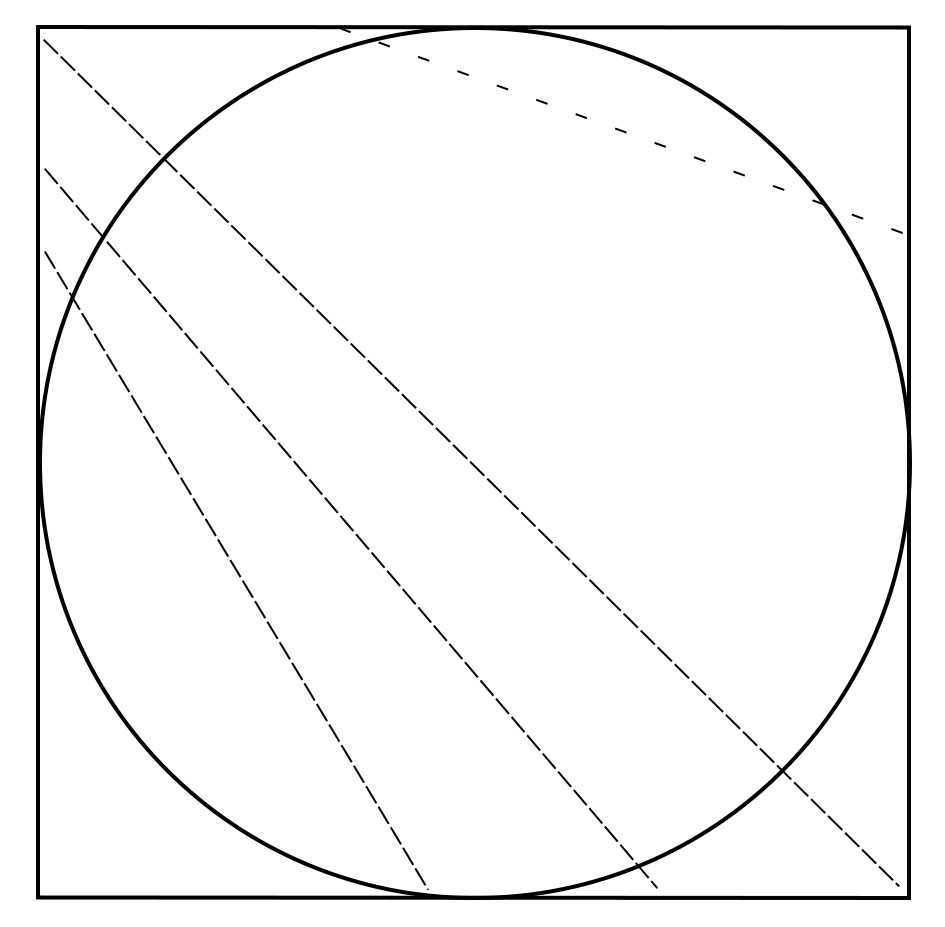

この作品の撮影に用いられたと思われるマケットが残されている。左上から右下へと走る対角線上のラインや、そこに沿って作られた折り目ははっきりとしているが、右上には、ごくうっすらとした折り目が残されており、完成作品の削ぎ落とされたような外見とは裏腹に、折り目の手加減によるニュアンスを探っていたことが感じられる(図7,8)。手を削ぎ落とす方へと向かいながら、しかし削ぎ落としきることのできない手の感触もまた、そこには残存している。

図7 作品プランのためのマケット、1979年ごろ

図8 筆者制作

こうして写真によるイメージと、その写真の表面に描かれた図形を重ね合わせる作品により、木下の作品は徐々に評価を得ていくことになる。それが非常に研ぎ澄まされた手法に到達しており、木下の制作における一つのピークを形成していることは確かである。だが、その二元的に洗練された手法の背後――というよりもその二元の中間には、消された「手」があったと言えるのではないだろうか。

写真と図形による平行的な二元性を突き詰めていくような木下の制作は、その表現が飽和するその先で、かつて取り組んでいた絵画へと再びその制作の舵を切っていくことになる。その時に鍵となるのは、ここで抑圧されていた手であり、手が描き出す線である。

【注】

[1] 九鬼周造『「いき」の構造』岩波文庫、1979年、70–71頁。

[2] 展覧会そのものは、棟方の作品やパブリックイメージの作られかた=メイキングに焦点を向ける興味深い切り口で構成されていた。

[3] 同上、80頁。強調は引用者。

[4] 森下明彦「木下佳通代作品保存プロジェクト」報告書。本資料の参照に関して、大阪中之島美術館の大下裕司氏、中村史子氏に協力を得た。

[5] 写真を用いた初期作品である、開かれた本や壁のシミを写した2枚組の作品(《untitled-a》および《untitled-b》)は1972年の制作と考えられていたが、「没後30年 木下佳通代」展(大阪中之島美術館)の会場の解説文では、この写真の現像を担当したアーティストの植松奎二からの証言やメモも踏まえ、1974年の制作である可能性が指摘されている。

[6] 大下裕司「今、再び、「みる」ことについて――木下佳通代の作品と活動」、『没後30年 木下佳通代』赤々舎、2024年、12頁。

[7] 本連載第五回の冒頭で色彩によるフォーヴ(野獣)と線的なキューブ(立方体)の一対に言及した。感覚的な色彩に対してグリッドを重ねるこの作品について、この対比を思い出してもらってもいいだろう。このフォーヴとキューブの二極はそれ以降の絵画を見る上でも有効であると記したが、こうした「抽象的」な作品を見る上でも示唆的である。

[8] 大下裕司「今、再び、「みる」ことについて」前掲書、注15、21頁。

[9] シリーズ初期に現れる手のイメージについて、木下は次のように語っている。「手があらわれているのは、全て私の手です。最初のうちは説明過多になりすぎて、コンパスは無いほうがいいのですけどね」。『没後30年 木下佳通代』前掲書、210頁。

【図版出典】

01, 02, 03, 04, 06, 07:『没後30年 木下佳通代』赤々舎、2024年

05:『美術手帖』3月号、No.462、1980年