線は——紙に描かれた線はどれも——重要な身体、肉からなる身体、体液からなる身体を否認する。線は皮膚にも粘膜にも接近させない。線が語るのは、それが引っ掻く、軽く触れる、(くすぐるといってもいい)ものとしての身体である。[1]

緩んだ水道の蛇口からぽたりぽたりと水滴が落ちる。きんと冷えた水の注がれたガラスコップの表面に結露した水滴が貼りつく。こうした身の回りの物質としての水の振舞いに心を奪わることが時々ある。だとしてもそれは日常の中のごく一瞬の出来事にすぎず、すぐさま注意を逸らしてしまう類のものだ。そんなことにいちいち関心を向けていては日々の生活がままならないし、そもそも手元のスマートフォンは、より刺激的な情報を間断なく繰り出してくる。

松谷武判はしかし、液体のわずかな動きを凝視し続けるかのように、長年にわたる活動を展開してきた。左右から中央に向けてゆっくりと打ち寄せてくる二つの黒の流れが、中央で接し、重なりあう(図1)。いってしまえばただそれだけのことだが、異なる方向からやってきた波と波が接し、犇き合うかのようでもあり、要素の絞り込まれたシンプルな作品でありながら、じっと眺めていたくなるような力が感じられる。

図1 《接点2-86》1986年

本連載はこれまで、絵画の中に現れる描線を手がかりとして、作ることの身振りや運動に注目しながら作品を分析することに主眼を置いてきた。それは作品を完全に固定化されたものとしてではない生成的なプロセスとして捉えるためである。ここでプロセスとは、さしあたって二つのレベルでいうことができる。まず(1)描線を手がかりとして個別の作品がもつ、制作過程に着目するということ。そして(2)作品単体のみならず、複数の作品をまたぐ制作の展開に目を向ける、ということ。

それに対して、先のような作品を一見したところ、松谷の作品には線は大きな要素としては現れておらず、そこに見られるのは描線による制作の身振りというよりも物質自体の運動といえる。これまで線を辿ることで見えてくる動きやプロセスというのは、主に作り手によるそれだったわけだが、今回は、ひとまず物質そのものの動きの方に目を向けることになる。そしてその先で、私たちは再び画家の独特の身振りや描線と出会うことになるだろう。

遅れてきた具体作家

松谷武判は長くフランスで活動を行っているアーティストであり、先に見たような流動性を感じさせる黒のモノクロームの作品を長く展開してきた。その一方で、とりわけ関西では、木工用のビニール系接着剤、いわゆるボンドの質感をそのまま留めた初期の作品の方がよく知られている。若かりし頃の松谷は、阪神間を拠点に戦後の前衛的な美術運動を推進した、画家吉原治良の率いる具体美術協会(具体)のメンバーとして制作活動を開始しており、関西では具体関連の展示の一環で、この時代の作品がしばしば紹介されているからだ。

日本画に数年取り組んだ後、西宮の市民美術教室で学んでいた松谷は、具体のアーティスト元永定正との出会いをきっかけとして60年代初頭より具体美術協会の展覧会に出品し始め、その後の63年には正式な会員となる。松谷は当時の状況について、次のように語っている。

「具体美術協会」の創立メンバーはだいたい私の一回り上の人たちでした。僕が参加したのは「具体」の運動が一つ盛り上がって、ミシェル・タピエが「具体」をいろいろな形で紹介して、タブロー主義になりかけている頃、1960年代の初めです。(…)ですから、「具体」の初期のアクションとかハプニングは体験していないのです。[2]

松谷が語っているように、50年代半ばから活動を開始する具体は、その初期にアクションやハプニングと呼ばれる一回性の強い行為を伴う作品で広く知られるようになった。初期の具体を特徴づけるアクションとして、地面に這いつくばりながら泥と格闘する白髪一雄の《泥に挑む》(図2)や、衝立状に置かれた紙を突き抜ける村上三郎による一連の「紙破り」、またキャンバスに絵具の瓶を投げつける嶋本昭三の作品などが知られている。

図2 白髪一雄《泥に挑む》1955年

60年代に松谷が具体に参加し始めた時点で、具体におけるアクション的な動向はすでにピークを過ぎており、白髪や嶋本、村上といった強烈な行為を競い合う先行世代のアーティストらに対して松谷は、いわば「遅れてきた」存在であったということができるだろう。

そうした状況の中で松谷も一度はアクション風の絵画に取り組んだものの、具体の絶対的リーダーだった吉原治良に一蹴されている[3]。その中で生まれてくるのが、画家のアクションを直接提示したり絵画に留めたりするのではなく、ボンドを素材として、物質自体に動きを与えるような作品である。この一連の作品によって松谷は具体への入会を認められ、63年には具体のギャラリー「グタイピナコテカ」での個展を開催することになる。その後も世紀を跨いで長く取り組まれることになる、この素材を扱い始めた初期に作られた《作品・62》を見てみよう(図3)。

図3 《作品・62》1962年

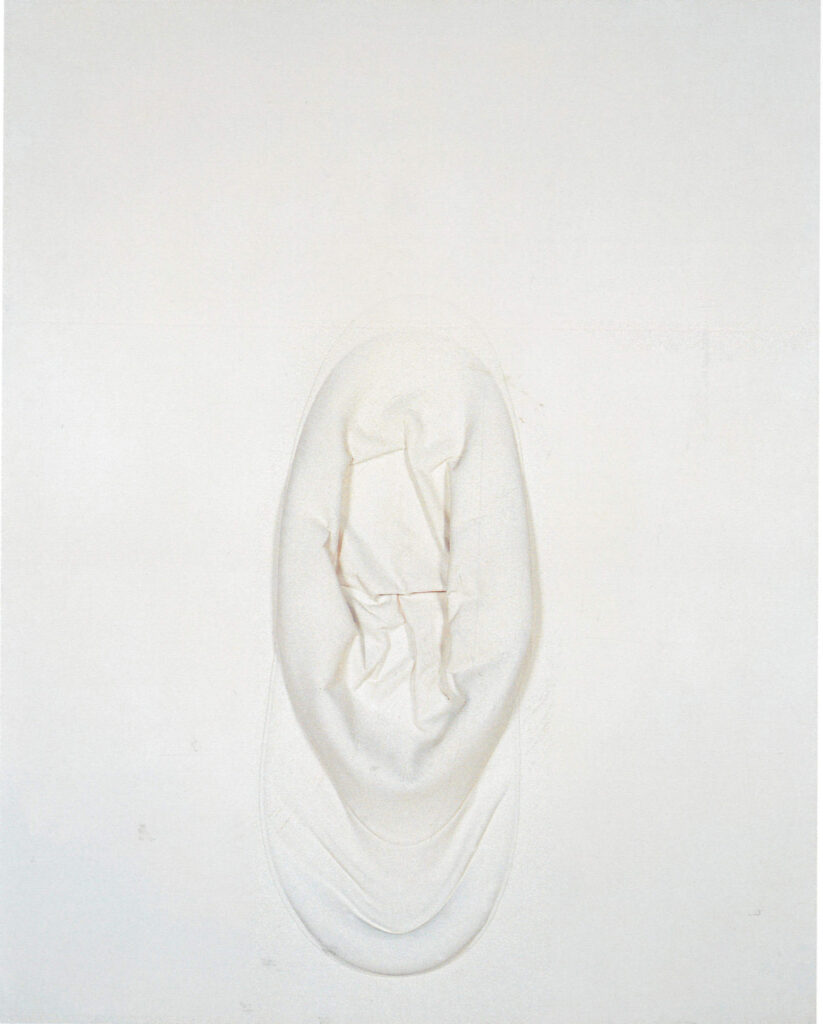

画面には白い物質の溜まりが散らばり、その多くはドーム状に膨らんでいる。キャンバスの上にボンドを流し込み、ストローで息を吹き込むことで作られる半球状の形態は、皮膚の火ぶくれや乳房といった連想を惹起する。また画面右側には、縦方向の切り込みをもったものが見られ、切り込みの入ったボンドからは目や口、あるいは女性器といった有機的で身体的なイメージが喚起されるだろう。

さらに中央右手には一箇所、襞状につぶれた箇所が見られる(図4)。一度はドーム状に膨らんだあとで、その広がった表面を畳み込むように萎んでできたと思しき皺は、素材としてのボンド=プラスティックを特徴づける平滑さから逸脱した要素であり、ドーム状に膨らませることに失敗した部分のように思えなくもない。だが松谷は、後の作品でもこの襞や皺の表現を追求していくことになる。画家は制作の中で、この未だ手慣れない素材に対して多様な実験を行いながら、未知なる素材の可能性を模索している。

図4 《作品・62》部分、筆者撮影

プラスティックという新素材

ところで具体美術協会は、先のような強烈なアクションによって特徴づけられる一方で、戦後からの復興の時代の中で現れてきた新素材に貪欲に取り組んでおり、特にそれは具体の女性作家らによって推し進められた。

美術史家の中嶋泉は、具体初期において白髪一雄や嶋本昭三といった男性作家がその肉体を駆使して放縦なアクションを行う一方で、山崎つる子や田中敦子といった女性作家が、金属板やセルロイドのシート、既製品の布や業務用ベルといった、1950年代当時に市場に復活したり新たに開発されたりした新素材に鋭く応答しながら、そこに大きく手を加えることなく扱っている点に注目し、アクション的なものから距離を取る具体の女性作家による、アンチ・アクションの側面を指摘している[4]。

この観点を踏まえて言えば、松谷の制作のユニークな点は、一方で男性的なアクションから隔たった素材=物質への探求を行いながら、しかし同時に、田中や山崎らの初期作品に顕著にみられるような、素材自体の非造形的な提示とも異なっていることである。慎重に物質に介入し、素材のもつ多様な表情を引き出しながら、かろうじて造形的に定着させるところに松谷の制作のスタンスがある。ここで制作者は強い能動性をもって自身のアクションを刻み込む存在でもなければ、目新しい素材をそれ自体として提示するのでもない、注意深く物質に息を吹き込みながらその表情を変容させる、中間的、媒介的な存在となる。そしてこの媒介的な制作において重要な鍵となるのが、松谷の扱うボンド、すなわちプラスティックという素材である。

松谷は長年にわたって取り組むことになる、この素材との出会いについて次のようにいう。

当時はアメリカ、ヨーロッパ、日本でも産業の進展が著しく、金属製品、プラスティック、塗料など、新しい素材が次々と生産されていました。実用の用途はもとより、作家達は敏感に、いち早くこうした素材に着目し、画材として取り込み、従来の油彩と共に、表現範囲を広げていきました。私は何とか「面白いものを」と四苦八苦していた矢先、単純に「つらら状に垂れ下がったもの、隆起したもの」がイメージされ、その時に注目したのが市販されたばかりの木工用ビニール接着剤(通称ボンド)でした。[5]

今では私たちの身の周りにあまねく一般化したプラスティックだが、この素材は当時日本のみならず世界的にも戦後の復興の中で現れてきた新素材であった。松谷はこの時期、新たに登場した木工用ビニール接着剤に着目することになる。

このプラスティックという当時の新素材に対して、ロラン・バルトは興味深い洞察を加えている。博覧会の会場で山積みされているプラスティック素材が小物入れへと変化していく、その錬金術めいたプロセスを、バルトは次のように記している。

細長い管状をした理想の機械(製作工程の秘密をしめすのに格好のかたちだ)が、山積みされている緑色がかった水晶から溝のあるつやつやひかる小物入れを、なんの苦もなく作り出すのだ。一方は、大地から取られたなまの原料で、他方は人間的な完成品。それらの両端の間には何もない。[6]

水晶のごとく自然物であるかのような状態から、管状の機械を通じてフラットな表面を持った小物入れへと変化していく、この変幻自在な素材のありようにおいて、バルトはプラスティックを「ひとつの実質であることを超えて、無限の変形という観念そのもの」であり、「オブジェというよりも運動の軌跡」と表現している[7]。

バルトの指摘するようなプラスティックの変幻自在な素材としての特質に応答するかのように、松谷はボンドという素材に取り組み、素材そのものが動きをもつような作品を展開していく。先の作品の数年後に制作された《作品6-P》を見てみよう。(図5)

図5 《作品 6-P》1966年

キャンバス全体にわたって素材の表情を手探りしていく数年前の作品に比べて、画面は求心的に集約され、そのボンドの扱いはより洗練されている。ボンドの流動性を巧みに扱いながら下方向の溜まりを生み出し、その上部では息を吹き込まれ大きく膨らんだボンドの膜が破れることにより、画面中央に現れた島の内側には入り組んだ地形を感じさせる襞が形成されている。

松谷は具体での活動を始める以前の日本画時代に、六甲山の断崖絶壁の名所として知られる蓬莱峡を二度にわたって描いている。断層が露出した崖の表面のテクスチュアを粘り強く辿るように描いたこの絵画(図6)と並べてみると、絵具からボンドへと大きく転換があるものの、そこから数年を経て現れる物質の襞を、松谷がかつて描いた自然のテクスチュアへの関心と結びつけるのは難しくないように感じられる(《岩肌》の画面中央右手には、ボンドの作品と同様に大きく窪んだ箇所が見られる)。

図6 《岩肌》1956年

バルトは先に見た博覧会でのプラスティックの錬金術的な変化について、自然物から人工物への変容として比喩的に捉えていた。松谷の作品もまた、あたかも自然物のような複雑な襞状のテクスチュアと、ツルツルとした人工的テクスチュアを結びつけながら、プラスティックのもつ変容的な性質を圧縮的に造形している。

水平と垂直の狭間で

ところでプラスティックという素材は、松谷をはじめとする当時の少なくないアーティストによって注目されることとなった。この素材を扱った代表的な存在として、イタリアのアーティスト、アルベルト・ブッリを挙げることができる。ブッリは松谷と同時代の60年代初頭から、プラスティックによって絵画的なテクスチュアを生み出すような作品を展開した。だがその方法は、これまで松谷の作品で見てきたようなものとは大きく異なるものだ。ブッリは火でプラスチックに熱を加え、焦げ目や穴を作るという、より破壊的なしかたで制作を行っている。(図7)

図7 アルベルト・ブッリ《プラスティックの燃焼》1964年

イヴ゠アラン・ボワは、プラスティックがヨーロッパの戦後復興のシンボルであり、この素材を燃やすブッリの行為に、魅惑的であると同時に嫌悪の対象であるような心理的な両義性を指摘しながら、次のようにいう。「プラスティックを燃やすことでブッリは、無限に転用可能な物質としての、化学の奇蹟としてのプラスティックの神話をくつがえし、それを「まったく他であるもの」として提示する」[8]。燃やすというブッリの破壊的行為は、バルトが指摘したようなプラスティックのもつ素材の変容性をくつがえしながら、「まったく他であるもの」としてのテクスチュアを生み出しており、そこでは素材のもつ特性というよりも、むしろ作り手による形態破壊的な介入が際立つことになるだろう。

これに対して松谷の場合は、素材に対して文字通り「息を吹き込む」ことによって形を与えることが重要なプロセスとなっている。そこにはブッリに見られる破壊的な性質は希薄であり、素材の変容的な性質に即しながら、より繊細なしかたでの介入が行われているといえるだろう。

ロザリンド・クラウスとイヴ゠アラン・ボワによる『アンフォルム』(1997)は、無形であることや形への否定性を手がかりとして、ブッリの形態破壊的な作品に代表されるような一連の作品群に注目した。この議論において、具体美術協会と白髪一雄の名が——かなり粗雑に感じられる言及であるが——取り上げられていることは示唆的である。とりわけ白髪一雄は、アンフォルムの重要なキーワードである「水平性」との関連で、ジャクソン・ポロックとともに取り上げられている。

水平性とは何か。ポロックはキャンバスを床に置きながら、缶に入った絵具を飛沫状に散らし直接叩きつける。白髪もまたキャンバスを床に敷き、上から吊るした紐を手にしながら、絵具の置かれた画面の上に足を滑らせることで、強い身体性や身振りを刻み込む。ロザリンド・クラウスは、垂直方向に立ちあがる窓のメタファーで語られてきた旧来的な絵画の垂直的な性質に対して、ポロックや白髪の絵画のような水平方向に開かれた床面と深い関係を取り結ぶ作品のもつ水平性を指摘した[9]。

この水平/垂直の問題を考えるときに、一つの鍵となるのは絵具の垂れである。というのも同時代の抽象的な絵画にしばしば見られる絵具の垂れが、ポロックには見られないからだ[10]。その理由はポロックがキャンバスを床に置いて制作していたからである。絵具の垂れ=垂直的な落下は、キャンバスがイーゼルや壁面に垂直的に架けられて制作が行われていたことのしるしであり、また裏を返せば、ポロックがそうであるように流動的な絵具が用いられているにもかかわらず絵具の垂れが見られないことこそが、水平的な制作を浮き彫りにする。

やや迂回が長くなってしまったが、この絵画の垂直/水平という区別を念頭に置くとき、松谷の作品はどのように捉えることができるだろうか。

松谷の作品は、水溜まりのようにボンドが物質として広がる領域をもっており、そこには床面との明らかな親和性を見出すことができる(水平性)。しかし一方で、先の作品に見られる雫のような形態に特徴的だが、多くの作品は下方向に落ちていくような表情を湛えており、垂直的な落下をも感じさせる。ボンドによるフォルムは直立する支持体との関係を保ってもいる(垂直性)。

この点は、写真に収められた松谷の制作風景からも見てとることができるものだ。松谷は水平に支持体を置き、そこにボンドを流し込んでいく(図8上)。そこから支持体の一辺を持ち上げ、傾きを与えながら、ボンドの「溜まり」の形を広げていく(図8下)。これをいくつもの方向から行った後(図9上)、再び水平方向にした支持体にボンドを加え(図9下左)、二本のドライヤーを両手に携えて斜め方向から風を送りながら、媒介的なしかたで素材に力を加えている(図9下右)。

図8 スタジオでの制作風景、2015年、撮影:ミッシェル・ルーナーデル

図9 スタジオでの制作風景、2015年、撮影:ミッシェル・ルーナーデル

この一連の写真で明らかになるのは、松谷が水平性と垂直性を交差させながら制作を行っている点である。それは出発点において、イーゼルや壁面に垂直的に架けられた絵画とは異なる水平性をもちながら、しかしポロックや白髪のそれのように水平的な状態で制作が完結するのでもなく、その平面の一部を持ち上げるという斜めの方向をプロセスの中に含んでいる。垂直性のしるしとなる流動的な「垂れ」は、こうした傾きによってこそ生み出されており、松谷の作品はその制作プロセスにおいて垂直性と水平性が交差する、斜め方向の傾きをもつ。そしてそこにはポロックや白髪に見られるような、画家の身振りを刻み込むようなアクション性は一切なく、むしろ素材の微細な動きに感覚を凝らしながら、その運動に注意深く応答する画家の姿がある。

松谷はこうして具体の先人たちとの関係の只中で独自の制作を開始し、またブッリやポロックといった、おおよそ同時代の海外作家との共通性と差異をもちながら、プラスティックという素材のもつ変形性に鋭く呼応するような制作を展開する。だが、ボンドによる表現が洗練されていく矢先の66年、松谷はフランスへと渡航し、一旦は自家薬籠中としたボンドによる表現から大きく変貌を遂げていく。そしてその変化の只中で、松谷の描線は現れてくるのである。

【注】

[1] ロラン・バルト『美術論集 アルチンボルドからポップアートまで』沢崎浩平訳、みすず書房、1986年、100–101頁。

[2] 「松谷武判インタヴュー」『松谷武判 流動』図録、神奈川県立近代美術館、2010年、28頁。

[3] 松谷武判「出発点を探して——何からでもどこからでも」『松谷武判の流れ』図録、西宮市大谷記念美術館、2015年、17頁。

[4] 中嶋泉『アンチ・アクション——日本戦後絵画と女性作家』ブリュッケ、2019年、217–276頁。

[5] 松谷武判「出発点を探して——何からでもどこからでも」前掲、17頁。

[6] 『ロラン・バルト著作集3——現代社会の神話』下澤和義訳、みすず書房、2005年、285頁。

[7] 同上、285頁。

[8] ロザリンド・クラウス、イヴ゠アラン・ボワ『アンフォルム——無形なものの事典』加治屋健司ほか訳、月曜社、2011年、64頁。

[9] 同上、106–115頁。

[10] こうした垂れはアーシル・ゴーキーやウィレム・デ・クーニングといった、ポロックと同世代の他の抽象表現主義の画家らに特徴的に見られる。

図版出典

01:『松谷武判展 流動』図録、神奈川県立近代美術館、2010年

02:ハル・フォスター他『Art Since 1900』東京書籍、2019年

03, 05, 06, 08, 09:『松谷武判の流れ』図録、西宮市大谷記念美術館、2015年

07:ロザリンド・クラウス、イヴ゠アラン・ボワ『アンフォルム——無形なものの事典』月曜社、2011年